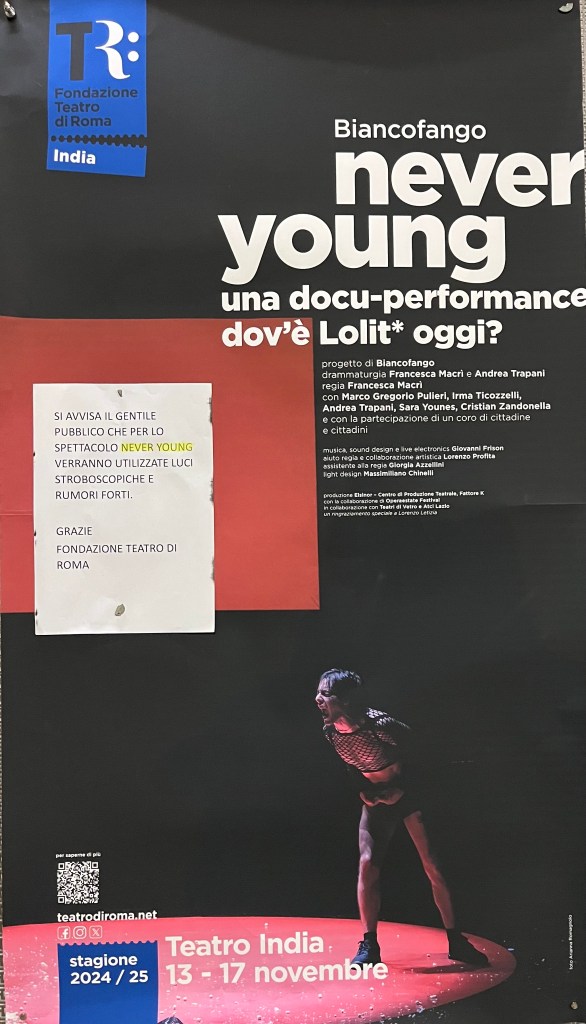

TEATRO INDIA, dal 13 al 17 Novembre 2024

E’ nebbia, è paradiso, è inferno, è pensiero, è fantasia, è delirio, è viaggio. E’ una sensazione attiva e passiva essere Lolit*.

Sono coloro che – dalla politica al marketing pubblicitario, dalle relazioni lavorative a quelle amorose, dalla scuola alla famiglia – ci seducono e quindi riescono a portarci da un’altra parte (la loro) rispetto al nostro desiderare.

Si avvalgono del potere dell’immaginario, del sembrare qualcosa di diverso da quello che in realtà sono e che sanno che ci piacerà irresistibilmente. Perché essere Lolit* significa anche studiare la propria preda, per poi rendersi perdutamente desiderabili ad essa.

E’ una sensazione così inebriante cadere nell’incantesimo dei Lolit*, da renderci barbari.

Francesca Macrì e Andrea Trapani – Biancofango –

E il primo “specchio” nel quale i Biancofango Francesca Macrì e Andrea Trapani ci lasciano riconoscere, è racchiuso in quell’esasperato-grottesco-convulsivo “Brav*, brav*”, che veicola il sottotesto “t’appartengo”. Noi, risucchiati in una dinamica come quella descritta dal brano che va in sottofondo e che rese celebre l’Ambra Angiolini di “Non è la Rai”, emblema di quelle che Umberto Eco definì “le nuove Lolite”.

Perché “t’appartengo” significa accettare la dittatura seduttiva del “e adesso giura!”, al quale siamo portati a rispondere: “io ci tengo e se prometto poi mantengo”.

Ma arriva un contrappunto: “Ve lo meritate!” . E’ quello di Andrea Trapani, un pò “il fool” dello spettacolo.

Andrea Trapani

E come siamo arrivati a questo?

All’indomani del “dio è morto” nietschiano: caduti i valori morali che ci stutturavano, abbiamo assaporato lo stordente sapore della libertà dell’”io ora posso essere dio”. Ma all’ebbrezza si è affiancata inaspettatamente l’angoscia. E quindi il nichilismo. Evapora così la funzione simbolica dei padri che attraverso la legge dei valori sapevano mettere un argine, un limite, all’erranza dei figli. Figli che, a loro volta, vivono l’angoscia della “troppa libertà”, conseguenza dell’assenza o dell’invasione emulativa dei genitori.

La docu-performance si articola grazie alla sinergia con un coro di cittadine e cittadini – Vera Borghini, Tina Cannavacciuolo, Luciano Ciamillo, Daniele Di Lazzaro, Daniela Iannola, Francesco Lepore, Giuseppe Prestano, Pasquale Rispoli, Claudio Sacchi, Antonia Stazi – intorno ad un interessante sguardo dialogante tra dentro e fuori, tra prima e dopo, tra (il credere) essere attori e l’essere spettatori di una stessa realtà. La narrazione prende avvio “dai moti rivoluzionari degli anni ’90 del Novecento”, dove ci siamo fatti persuadere dall’ambigua capacità retorica di alcuni “dei” della scena politica e sociale. Maschere che nel cerchio magico al centro della scena vengono “smascherate”, decodificate, nella loro ambiguità prossemica e posturale.

In un gioco di cerchi concentrici, anche la platea viene coinvolta nel processo di riscostruzione di una distruzione deformante. E se ancora non fossero state sufficienti le parole, le immagini, i gesti, a scuoterci arrivano i volumi e i ritmi dei suoni, resi stroboscopici come luci.

Sara Younes, Irma Ticozzelli, Marco Gregorio Pulieri, Cristian Zandonella

Eredi di questo inquietante sistema, sono i nostri figli pre-adolescenti ai quali non abbiamo in verità lasciato alcuna eredità, alcun imprinting che possa fornire loro gli strumenti per orientarsi nel loro essere “giovani”. Ansiosi senza riuscire ad arrivare ad essere rabbiosi, li abbiamo abbandonati al loro “risveglio di primavera”, che con modalità opposte continua a produrre gli stessi effetti di 133 anni fa, quando nel 1891 uscì il testo denuncia di F. Wedekind.

Noi, che ci siamo lasciati sedurre da chi ci diceva: “Lascio ai miei eredi tutto quello che bisogna inventarsi per essere ancora giovani”. Una sorta di maledizione. Perché i nostri figli – da noi condannati perversamente ad essere le nostre guide – si sono “inventati” modalità di attenzioni dispenser da consumare a scadenza. Voracemente affamati di amore, di cure, di attenzioni. E di regole, necessarie per il formarsi di un fecondo desiderare: regole da interiorizzare per farne propri criteri critici con cui affrontare l’età adulta.

La docu-performance si conclude con un ultimo affondo: un commosso rammarico-rimprovero da parte di chi ora è ancora nell’età dell’infanzia ma che a breve si affaccerà alla pre-adolescenza. Sulle note di un hendeliano “lascia ch’io pianga mia cruda sorte/ E che sospiri la libertà” di irresistibile bellezza.

Un fare teatro questo della docu-performance dei Biancofango – che rientra in una costellazione poetica dedicata al tema di Lolita – che dà vita a un nuovo genere di fare teatro, in cui si uniscono e si contaminano elementi artistico/fictional con elementi documentaristici, raccolti nel corso di una serie di laboratori realizzati dalla compagnia in svariate realtà italiane.

Un lavoro che scuote tutte le nostre corde, per ridestarci da questo stato di delirante annebbiamento delle coscienze, che troppo spesso ci fa dimenticare il vuoto emotivo ed esistenziale in cui stiamo abbandonando i nostri figli e i figli dei nostri figli.

Noi – che ci siamo ritrovati incapaci ad invecchiare e a saper tramontare acquisendo sapienza da trasferire – siamo tentati a regredire perversamente nella nostra seconda adolescenza. Illusi che più che energici riferimenti genitoriali, i nostri figli abbiano bisogno di noi come amici alla pari.

Ma la struttura del lavoro dei Biancofango ci suggerisce anche come si renda necessario e possibile costruire su nuove basi un fertile dialogo.

Perché la nuova generazione ha diritto al formarsi di una propria identità ontologica, impossibile senza il contributo formativo di adulti che riacquisiscano la loro funzione formativa, capace di generare in loro un autentico modo di desiderare.

Recensione di Sonia Remoli