TEATRO BASILICA, dal 24 Gennaio al 5 Febbraio 2023 –

Un sipario di buio permette l’epifania di due esseri viventi: un uomo e una donna. Complice la luce: generatrice di architetture e paesaggi luminosi (le scene sono di Nicolas Bovey). In principio era una moltitudine di proiettori spot (alle luci Paolo Casati) che iniziano col dare forma a possibili colonne di un tempietto greco, dallo stile non identificabile in quanto lasciato al caos. Perché solo dal caos possono generarsi autentici “incontri”

Pietro Micci e Elena Lietti in una scena dello spettacolo “Costellazioni” di Raphael Tobia Vogel

Ci siamo mai soffermati a considerare quante diverse intenzioni possono avere le nostre parole? E, di conseguenza, quante reazioni diverse possono solleticare nell’Altro ? Nella fisica qualcosa di simile trova una forma nella “Teoria delle stringhe”.

Elena Lietti e Pietro Micci in una scena dello spettacolo “Costellazioni” di Raphael Tobia Vogel

E ancora: in quanti modi si può attrarre l’attenzione di qualcuno che ci interessa? In quanti modi si può essere “artefici” di “un incontro” ? Elena e Pietro, i due protagonisti di questo spettacolo, ce ne mostrano svariati attraversando l’interessante testo del drammaturgo inglese Nick Payne, che coniuga la teoria del caos (in cui è immerso il tempo) ai sentimenti . Tutte le varianti però gravitano attorno ad un mistero (e quindi di nuovo immerse nel caos): “dicono che nei gomiti sia nascosta l’origine dell’immortalità e riuscendo a leccarseli si diventa immortali”. Cosa c’è di più efficace di un enigma così seducentemente magico per far cadere in noi ogni barriera, ogni sovrastruttura, provocandoci quel tipo di risata complice che permette di arrivare alle presentazioni?

Pietro Micci e Elena Lietti in una scena dello spettacolo “Costellazioni” di Raphael Tobia Vogel

Elena, lei la più propositiva, si occupa di cosmologia. Lui, Pietro, più riluttante, è un apicoltore. Sembrano apparentemente interessi lontanissimi ma, a ben guardare, i due si occupano della stessa cosa: come la cosmologia studia l’origine e l’evolversi dell’universo, anche l’apicoltura in qualche modo lo fa. Nel “suo microcosmo” anche Pietro si interessa alla capacità genitrice (impollinatrice) delle api, che si attivano in primavera e in inverno si ritirano momentaneamente, dando vita a una “cosmologia terrestre”.

Pietro Micci e Elena Lietti in una scena dello spettacolo “Costellazioni” di Raphael Tobia Vogel

Lo spettacolo prosegue analizzando con acume giocoso in quante situazioni della nostra vita si verifica questo pluralismo di intendere e di volere. Di come anche noi diamo origine ad una “cosmologia umana”. La cui spiegazione non può essere lineare.

Pietro Micci e Elena Lietti in una scena dello spettacolo “Costellazioni” di Raphael Tobia Vogel

Merito dello spettacolo, e quindi della regia di Raphael Tobia Vogel, è quello di rendere con la massima concretezza la bellezza, a volte tremendamente normale, dei fenomeni più astratti che sono così parte di noi. E che come tali vanno accolti: ce lo ricordava già Dante nel ritenere che l’intelletto si rincantuccia nella verità come una bestiolina nella tana ( Paradiso IV). E così non poteva trattenersi dall’urgenza d’inventare nuovi verbi. Ricordate “inluiarsi” ? E “accarnare” ?

Un gioco stupefacente quello che ci invita a prendere sul serio il regista. Un gioco di grande fascino: una drammaturgia aperta. Infinita. Come le possibilità del Caso.

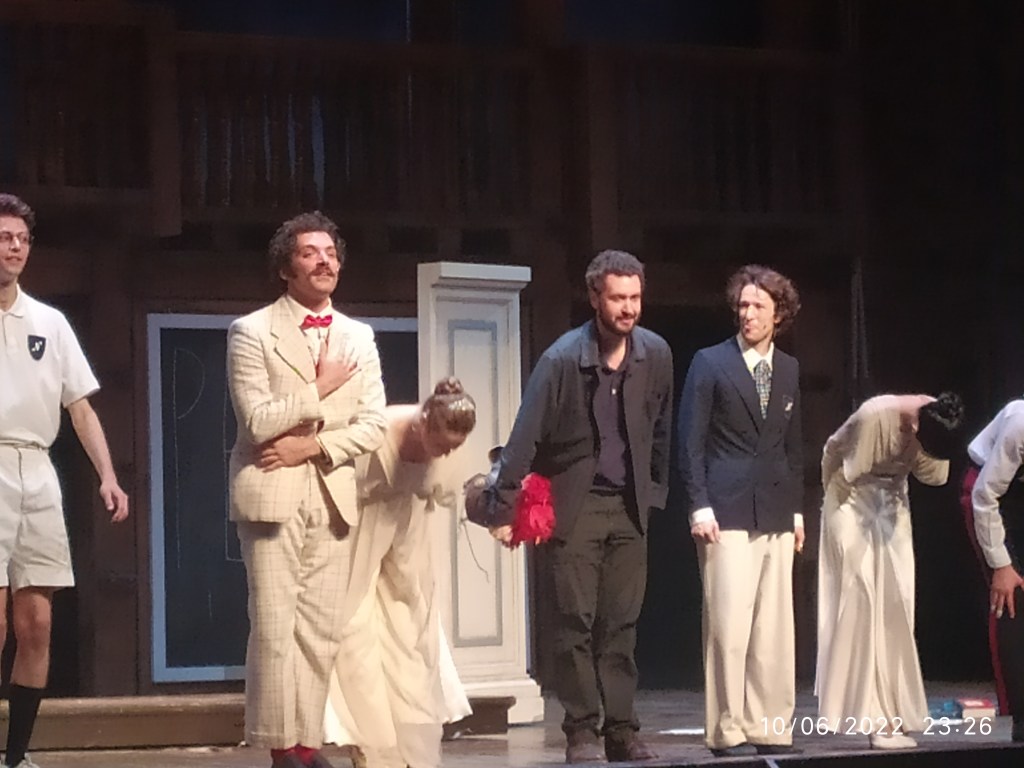

Intensa e seducente l’interpretazione dei due attori, Pietro Micci e Elena Lietti – vincitrice del Premio Nazionale Franco Enriquez 2022 come miglior attrice per questo spettacolo – chiamati a confrontarsi con le molteplici versioni dei loro personaggi. Attraversando la commedia fino al dramma. Repentinamente. Com’è nella vita. Com’è nel cosmo. Siamo come costellazioni: aggregati di stelle che danno vita a figure immaginarie, alle quali gli astronomi danno nomi di uomini, di animali…

Elena Lietti e Pietro Micci in un momento degli interminabili applausi

Recensione di Sonia Remoli