TEATRO INDIA, 18 Settembre 2022 –

Cosa significa crescere e andare avanti imparando a superare il dolore, le delusioni, le frustrazioni? Significa saper scegliere cosa tenere e cosa buttare, scoprendo di che cosa si può fare a meno. Facendo spazio al nuovo che vuole avanzare e che se non riesce ad espandersi, si inabissa senza fine. Questo, uno dei temi che la scrittrice Nadia Terranova esplora nel suo libro “Addio fantasmi” (finalista del Premio Strega 2019), a cui si è ispirato l’omonimo spettacolo della pluripremiata bottega d’arte Fanny & Alexander.

Luigi De Angelis, che ne ha curato l’ideazione (assieme a Chiara Lagani) e poi anche la regia, le scene e il disegno luci, è riuscito ad evocare l’essenza del testo originale (la drammaturgia è ancora di Chiara Lagani) declinandola attraverso quel particolare linguaggio di ricerca interdisciplinare che gli è proprio. Ha preso vita, così, un sonoro intarsio di piani narrativi di sublime bellezza onirica.

Nello spettacolo, forte è la centralità dell’attore: pochi, gli oggetti in scena; mirata, l’estetica dei suoni. Perché il teatro è anche il tentativo di dar corpo all’insostenibile leggerezza di “fantasmi”, portando in scena “ombre” da affrontare a viso aperto. Un teatro d’ “invasione” oltre che d’evasione.

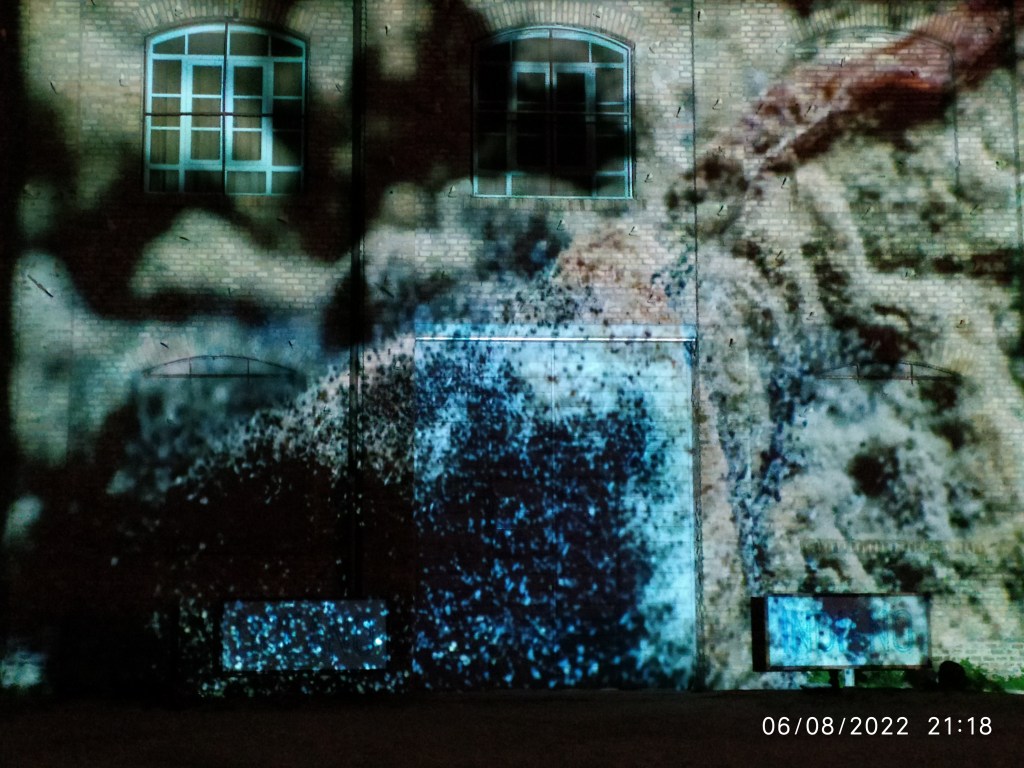

È dal buio, che il regista De Angelis fa emergere le protagoniste: Ida (una profonda Valentina Cervi, garbatamente violenta) e sua madre (l’altera e carismatica Anna Bonaiuto). Una presenza, la loro, rivelata esclusivamente da inquietanti tagli di luce laterali, essendo “affondate” in quell’assente perimetro nebbioso che le abita. Un perimetro non solo spaziale ma anche temporale, perché chi scompare (il padre di Ida) ridisegna sia lo spazio che il tempo di chi resta: “se la morte è un punto fermo, la scomparsa è un’assenza di punto”. Tanto che Ida è convinta, avendo avuto così tanta paura che il padre morisse, che gli dei l’abbiano punita esaudendo il suo desiderio.

Non a caso il regista De Angelis per dar vita a questo perimetro nebbioso sceglie di posizionare quasi tutti i proiettori del disegno luci dietro il fitto panneggio di tende che ricoprono le pareti della scena. Perché è la luce che crea lo spazio e questo vuole essere uno spazio disperatamente paludoso, subdolamente rassicurante, senza identità, senza appartenenza. Spazio che il regista lascia (apparentemente) vuoto solo perché troppo pieno di passato, di ricordi, di rimpianti, di rimorsi. Accatastati l’uno sull’altro.

Un debordante materiale inconscio seducentemente accarezzato o violentemente schiaffeggiato da quella presenza “ventosa” così ingombrante, qual è il padre di Ida. Quel padre che ancora ci si ostina a “nutrire” . È Ida quella che vive più “sospesa”, in un eterno limbo, con i piedi poco aderenti al suolo, come la sua postura rannicchiata sulla poltroncina ci rivela. Una parte di lei è ancora ferma a quei tredici anni, quando ancora credeva di poter “pattinare” sulla vita, specchiandosi negli occhi di suo padre.

Un tempo “bloccato”, come quello segnato dalla pendola senza orologio posizionata nel corridoio e che qui in scena è al contrario solo un’ossessiva presenza sonora. In una continua trasparenza tra sogno e realtà, tra dentro e fuori, tra passato e presente si dipanano e si incastrano le diverse narrazioni dei personaggi:

i discorsi diretti e quelli indiretti; i pensieri solo pensati e le parole dichiarate. In una trascinante confusione emotiva, saltano argini e confini.

“Non sei tua madre”, “Non sei come tua madre”, le ricorda Pietro, suo marito. Il “tre” originario (padre, madre e figlia) ha sempre faticato a conservarsi, scivolando a precipizio in una diade ossessiva ora tra figlia e padre; ora tra figlia e madre; ora tra figlia e casa; ora tra madre e padre. Ma la catabasi di Ida, la sua discesa negli inferi della casa di Messina la porterà a scoprire che può accettare di alleggerire il peso che le grava l’anima: imparando a scegliere cosa tenere e cosa lasciare. E affrontare così una nuova anabasi, cioè una risalita, questa volta “tutta sua”, verso la vita con Pietro a Roma.

Con una leggerezza nuova, “calviniana” , diversa da quella che provava quando, all’uscita di scuola, suo padre le sfilava la cartella dalle spalle per sostenerla lui, con le sue di spalle. E a lei sembrava che le spuntassero le ali. Perché ora le ali, finalmente, saprà lei come farsele spuntare.

Recensione di Sonia Remoli