13 Luglio 2025

68 Spoleto Festival dei Due Mondi

Cosa c’è di meglio – per ambientare dei delitti – del colore bianco, in apparenza così maliziosamente elusivo, eppure più terrificante del rosso sangue?

Ricorda quella sorta di “bianchezza della balena” – di cui sapeva Herman Melville – il cui simbolismo cromaticamente bifronte rimanda un senso di inquietudine, che oscilla tra la riverenza e l’orrore.

Assai opportunamente la scena di Isolina Maranzano è totalmente bianca. Inclusi gli oggetti di scena. Uno spazio metaforico che allude alla nostra psiche che – proprio come il pigmento bianco – è data da una moltitudine di sfaccettature cromatico-emozionali.

Perché al di là dell’illusione di candore, di ordine e di pulizia, il bianco è la somma di tutti i colori, di tutte le emozioni. E quindi nel bene e nel male, è il colore più “sporco”.

E così sono i personaggi di questo spettacolo: ciascuno magnificamente sporco e raffinatamente fangoso – come ci suggerisce la cromaticità dei costumi, curati da Gianluca Sbicca. Tecnicamente l’effetto cromatico del “color fango”, infatti, può manifestarsi quale risultato della mescolanza dei vari colori, nel complesso tentativo di ottenere il bianco. E, così, il bianco s’intorbidisce.

Torbido è, infatti, ciascun personaggio: ognuno con una sua interessante ambigua cromaticità esistenziale, restituita efficacemente dall’estro interpretativo di ciascun attore. E sottolineata sapientemente dal disegno luci di Marco Guarrera.

Nello spettatore arriva sempre più insinuante la sensazione che ciascun personaggio per motivi diversi “ci parli”: spesso infatti non siamo noi a leggere i libri, ma sono loro, i libri, a “leggerci”. E ci turbano, e c’inquietano. Eppure c’è qualcosa di irresistibile nel leggerli, nello specchiarvisi dentro.

La mimica, la postura, il gesto, la prossemica degli attori sono qui eloquentissimi. E si danno, al di là del pudore, in tutta la loro stupefacenza, esaltata a tratti dal supplizio di una luminosità abbacinante. Tale da non risultare chiarificatrice ed accogliente ma capace di ferire gli occhi. Facendoci (edipicamente) vedere un po’ di più, chi siamo davvero.

La drammaturgia di Peter Exacoustos ha cura di fornirci un assaggio della nostra ontologica tentazione al crimine, così come narrata dalla Letteratura. Ma anche dalla stessa Bibbia. Nelle Favole. E la Storia, non è forse un continuo avvicendarsi di massacri tra popoli ?

Nel mondo animale non esiste crimine perché negli animali non esiste follia, né creatività. C’è solo la linearità dell’istinto, che si attiva se sollecitato da essenziali esigenze di sopravvivenza.

La violenza, invece, è una tentazione propria dell’essere umano, che si può manifestare nel momento in cui ci si trova in difficoltà nell’accettare la limitazione che l’esserci dell’altro ci evidenzia, mandando in frantumi l’illusione di poter essere il solo, l’unico, il tutto. Freud sosteneva che in ognuno di noi c’è “un inconscio criminale”, che attiviamo per eludere l’ostacolo del darsi della vita nella sua alterità.

Concetto visualizzato efficacemente da quell’ossessivo movimento scenico – la cui cura è di Sandro Maria Campagna – che ritorna più volte all’interno dello spettacolo: quello del cercare di appropriarsi di uno spazio e poi di un altro, e di un altro ancora.

Concetto ancora ribadito e versato nelle orecchie dello spettatore attraverso il suono del vento, che continuamente turbina, come a ricordarci il poliedrico potere trasformativo (e distruttivo) della nostra libertà. E del nostro desiderare.

Chiude acutamente lo spettacolo, una carrellata di “Delitti esemplari”, ricordo della penna geniale e beffarda di Max Aub.

Il concetto di “esemplarità” parla molto di noi, o meglio della nostra presunzione di poter rendere straordinario l’ordinario. Il limite che costituisce “l’ordinarietà” del nostro stare al mondo, fin dai tempi dell’eden biblico ci risulta infatti inaccettabile. E quando crediamo che la nostra impotenza ci renda ridicoli agli occhi degli altri, allora può scattare in noi la tentazione allucinatoria di risolvere il dolore dell’ “ordinarietà” del limite con l’ “esemplarità” del crimine.

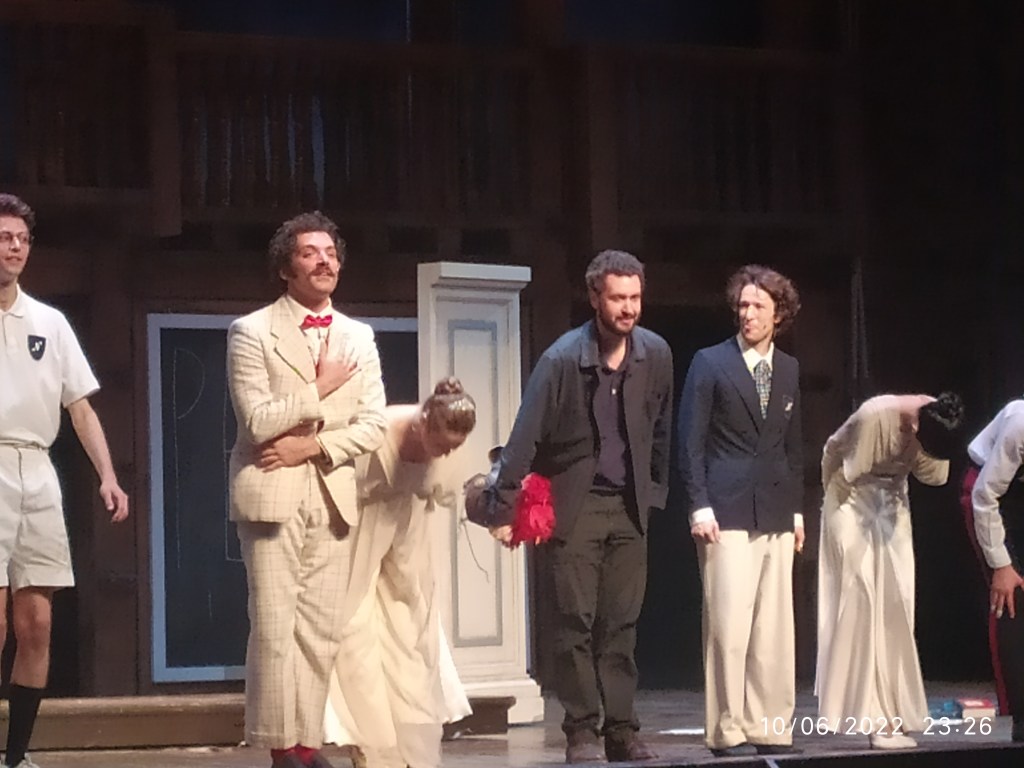

Massimo Popolizio

Con meravigliosa leggerezza calviniana la regia di Massimo Popolizio sceglie di solleticare le corde dello spettatore su un tema che da sempre accompagna la nostra esistenza e che attualmente risulta particolarmente pungente. Ed è proprio della bellezza del Teatro porsi in ascolto sensibile della contemporaneità e ricordare in quali profondità, da sempre, abbiamo l’inclinazione a cadere. E come poter riuscire a disviare questa inclinazione.

Senza ricorrere a niente di “esemplare” alla Max Aub, l’effetto dello spettacolo è sì spiazzante, ma con sentori esilaranti. Il segreto sta infatti – sembra volerci suggerire Popolizio con il suo sguardo registico – nel continuare ad elaborare, e quindi a metabolizzare, la difficoltà che ci crea l’altro, senza ricorrere alla violenza del gesto. Ad esempio “spostando lo sguardo”, e veicolando l’imbarazzo del vedere come siamo, attraverso la profonda leggerezza del sorriso. Come qui sceglie di fare Popolizio.

Il “delitto” infatti ci parla di un “mancare” e di un “venir meno” non solo e non tanto rispetto ad una norma del vivere civile, quanto piuttosto di un venir meno del complesso percorso di elaborazione del pensiero. Perché riuscire a relazionarsi con gli altri – anziché sopprimerli quando ci sono d’ostacolo – implica l’elaborazione del fatto che non siamo tutto e non possiamo desiderare tutto.

Possiamo essere creature incomplete eppure meravigliosamente fertili, ci invita a ricordare anche lo stesso spazio del Teatrino delle 6 Luca Ronconi, inserito com’è nelle fondamenta di una struttura – il Palazzo della Signoria – iniziata nel XIV secolo e mai terminata.

Uno spazio storico e insieme sperimentale, sede dal 2009 di un’annuale cantieristica di spettacoli dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.

Uno spazio che nel 2015 è stato intestato a Luca Ronconi, grande Maestro della trasmissione delle arti sceniche ai giovani.

Recensione di Sonia Remoli