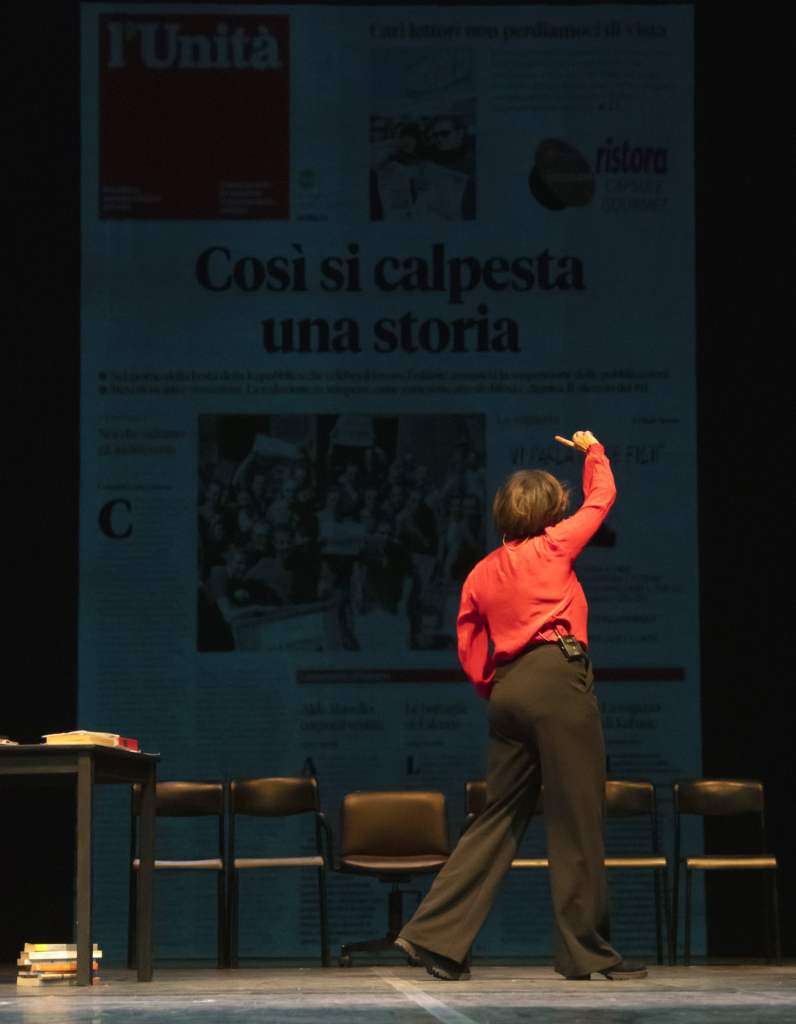

TEATRO ARGENTINA, 12 Febbraio 2024

In occasione del terzo appuntamento della Rassegna promossa dal Teatro Parioli “LINGUA MADRE -Il teatro italiano non fa schifo – drammaturgua italiana a confronto tra commedia e dramma“, su gentile concessione del Teatro di Roma, il Teatro Argentina ha ospitato la rappresentazione del testo di Giuseppe Manfridi “Il Premier”. Sul palco un cast d’eccezione diretto da Piero Maccarinelli: Gabriele Lavia, Stefano Santospago, Galatea Ranzi, Duccio Camerini, Federica Di Martino e Mersila Sokoli.

Il drammaturgo Giuseppe Manfridi

Fin dalle prime battute – rese con la mirifica intimità di un flusso di coscienza dal Giovanni Cravero di Gabriele Lavia – la raffinata eleganza della scrittura di Giuseppe Manfridi inizia a diffondersi nell’aria e a solleticare l’immaginazione di chi ascolta . Tanto che al vivido entrare in battuta degli altri personaggi della vicenda - Stefano Santospago, Galatea Ranzi, Duccio Camerini, Federica Di Martino e Mersila Sokoli – lo spettatore si ritrova irrimediabilmente invischiato nel fascino della narrazione.

È quello che può manifestarsi quando una preziosa drammaturgia si fonde sinergicamente alla plausibile voluttuosità di voci che sanno farsi corpo. E trovano la chiave per entrare ed aprire quel “non detto” – di cui è così ricca la drammaturgia di Manfridi – che si cela nelle aree della coscienza dove si vanno a depositare certe parole, certe immagini, certi dubbi, che il dialogo “aperto” non riesce ad accogliere. Ma che gli interpreti rendono rintracciabili quali micro-dettagli, ad esempio, all’interno della prossemica delle vocalità. Oppure facendo emergere quelle particolari manomissioni narrative che – interferendo con il discorso previsto – ne rivelano il discorso reale.

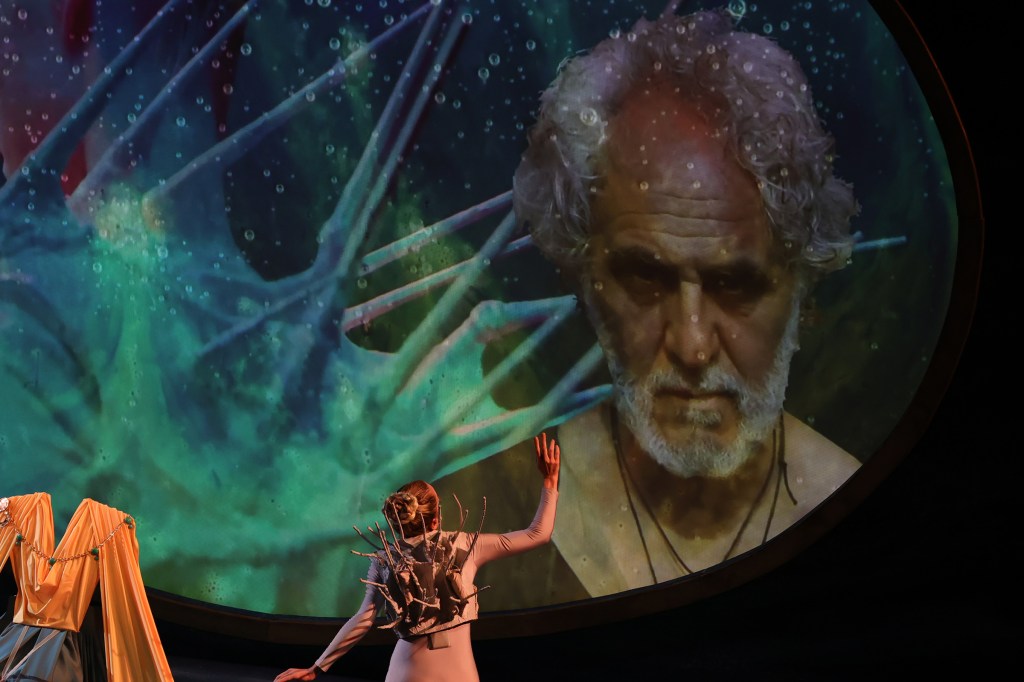

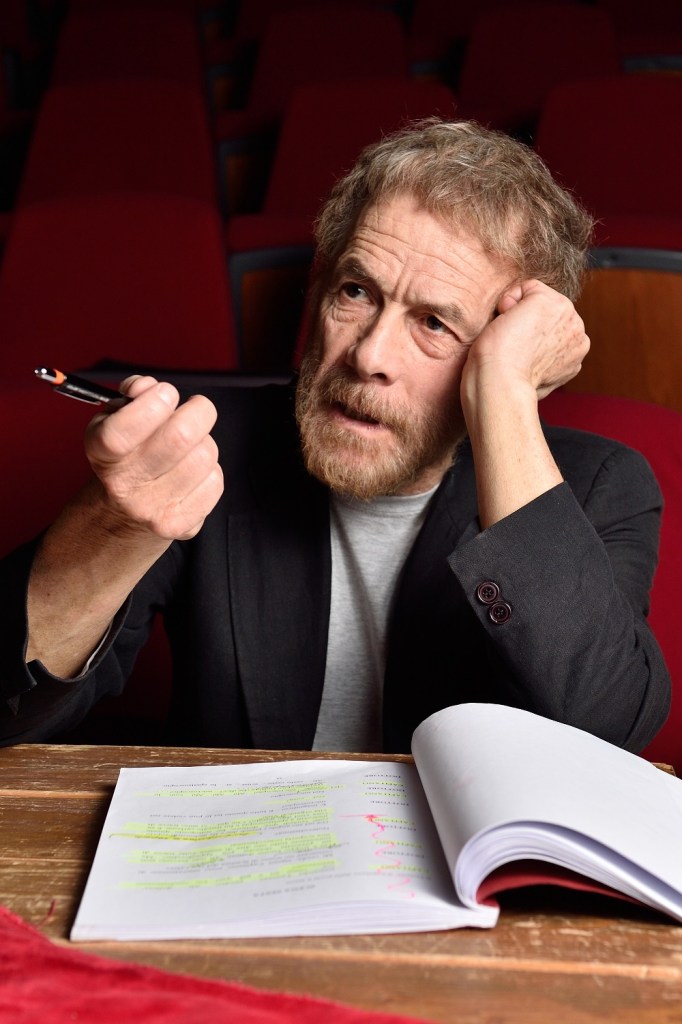

Gabriele Lavia

Cura e capacità interpretative necessarie in un testo dove il tema della gestione del potere risulta fondante assumendo così tante declinazioni, sia sul versante politico che relazionale.

Su tutte l’eccitazione irrinunciabile di Cravero a sentirsi dire da tutti “lo faccio” ma che per essere tale deve confrontarsi con la tensione a non farsi scoprire nella sua fragile natura vitrea. Perchè proprio da questa tensione – che lo avvicina pericolosamente alla morte – lui si rigenera. E così può, come in un perverso rituale di purificazione, ‘ri-candidarsi”: ritornare candido. E farsi rappresentare dallo slogan: “Cravero nonostante tutto”.

Il regista Piero Maccarinelli

Questa interessante Rassegna, promossa da Piero Maccarinelli, Lingua Madre – Il teatro italiano non fa schifo – drammaturgua italiana a confronto tra commedia e dramma è dedicata alla drammaturgia contemporanea italiana rappresenta un’occasione per riflettere sul tema e rimuovere quegli ostacoli che impediscono una fruizione popolare della scrittura scenica di qualità, così come accade in molti altri Paesi. Un veicolo per realizzare un osservatorio attivo di pubblico partecipe, che sia da stimolo e confronto tra le diverse espressioni del fare teatro oggi.

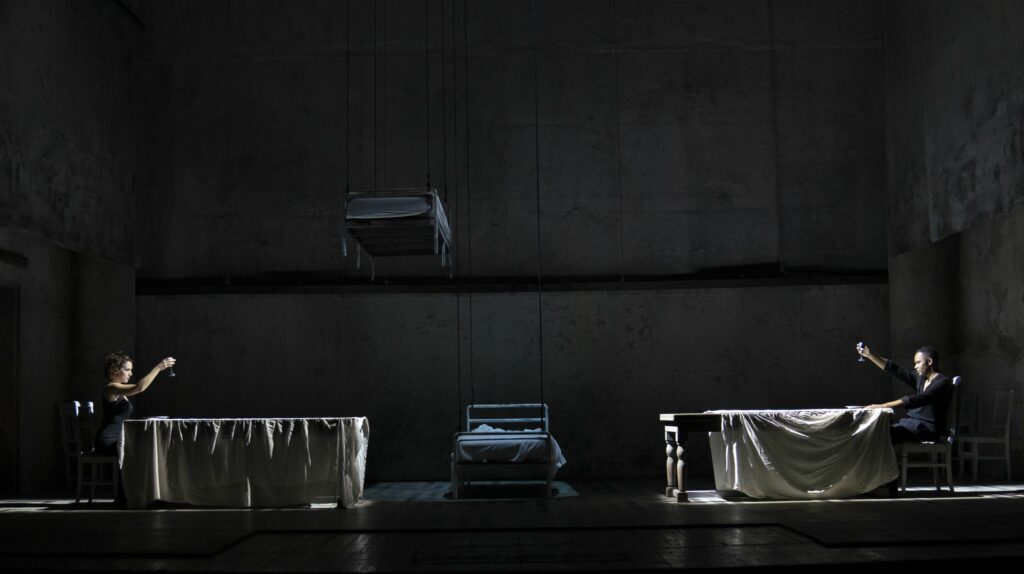

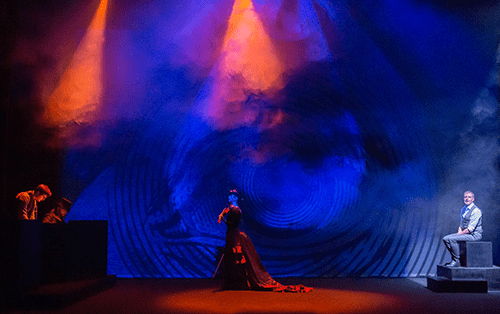

L’ultimo appuntamento si terrà il 26 febbraio 2024 ore 21.00 – TEATRO PARIOLI –

L’ORA NOSTRA

di Sergio Pierattini

regia a cura di Piero Maccarinelli

personaggi e attori

Giada – Sandra Toffolatti

Mauro – Emanuele Salce

Milvia – Claudia Coli

Enrico – Francesco Bonomo

Oscar – Noli Sta Isabel

La morte improvvisa della proprietaria di un’importante azienda vinicola Toscana riunisce i due figli che da anni vivono uno, Mauro a Milano e l’altro, Giada, in Cina.

La natura dell’improvviso decesso non è chiara. Quel giorno nell’azienda era presente solo Oscar, fedele tuttofare filippino della defunta.

Costretti da una bufera di neve a una convivenza forzata, nell’attesa che si possa celebrare il funerale, figli e i loro coniugi preparano l’organizzazione delle esequie in un crescendo di tensioni che assumono, con il passare delle ore, tinte tragicomiche.

I sospetti che iniziano a gravare sul domestico troveranno conferma nella scoperta del testamento e in una sconvolgente rivelazione.

Recensione di Sonia Remoli