TEATRO MARCONI, dal 7 al 17 Marzo 2024

Che cos’è il talento ?

Che cosa significa non tradire il proprio talento ?

Un’appassionata risposta emerge dal fertile testo di Maria Letizia Compatangelo (Premio SIAE 2014 – sezione commedia; Premio Vallecorsi 2014; Vincitore della selezione EURODRAM 2016) messo in scena per la regia di Felice Della Corte.

L’autrice Maria Letizia Compatangelo

Infatti se è vero che Han van Meegeren (1889 -1947) è noto come uno dei più abili falsari d’arte del Novecento, merito della drammaturgia e della regia di questo spettacolo è quello di fare luce sulle circostanze che spinsero Han van Meegeren non tanto ad essere un falsario quanto piuttosto a non tradire il proprio talento di artista.

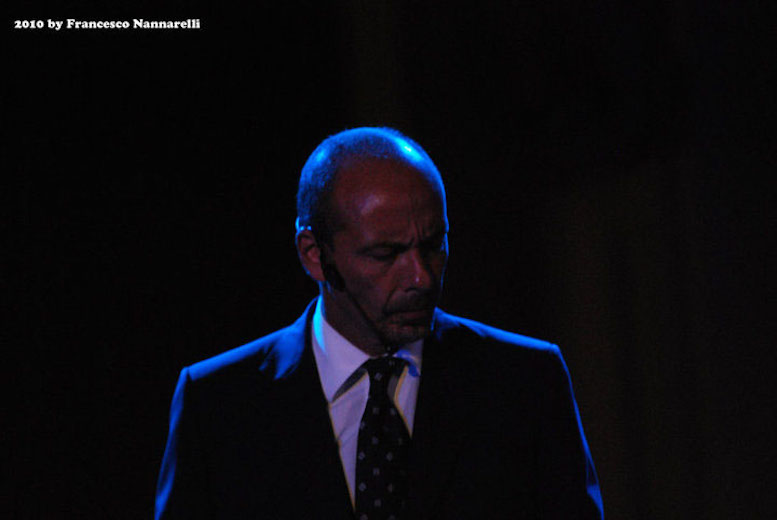

Il regista Felice Della Corte

La soluzione scenica scelta ricorda lo spazio teatrale “plastico“ inaugurato da uno scenografo contemporaneo al periodo storico in cui si svolge la vicenda: Adolphe Fraçois Appia (1862-1928). Uno spazio scenico essenziale, costruito intorno alla tridimensionalità dell’attore che sceglie di rinunciare ai dettagli naturalistici, per articolarsi in moduli che distinguono la scena su più livelli.

Il sipario si apre sui giorni che Han van Meegeren è costretto a vivere in carcere essendo stato accusato di collaborazionismo: vende infatti al generale nazista Hermann Göring “il falso” Vermeer Cristo e l’Adultera. Per questo dipinto il vicecancelliere del Terzo Reich cede al pittore ben centotrentasette quadri.

Han van Meegeren è interpretato con profonda credibilità da Mario Scaletta, che in un’interessante specularità tra arte e vita oltre ad essere attore e regista è restato fedele, proprio come il personaggio che interpreta, al suo istinto pittorico. E’ infatti tra i 100 artisti di Via Margutta a Roma e realizza mostre in tutta Italia, con notevole successo di pubblico e di critica.

Felice della Corte (Joop Miller) e Mario Scaletta (Han van Meegeren)

In carcere avviene un incontro epifanico: quello tra Han van Meegeren e il capitano Joop Piller (è Felice Della Corte a renderne tutta l’acuta sensibilità).

Tra i due, al di là di una formalità dovuta alle circostanze, si accende una particolare empatia spirituale. Entrambi hanno un rapporto speciale con la bellezza, di cui l’arte si fa tramite. Il loro è un sentire di “far parte di un racconto” iniziato da qualcun altro, di cui i quadri rappresentano “la selezione di una scena, di un singolo istante della rappresentazione”.

Sarà proprio Piller ad accorgersi del disperato slancio vitale che da sempre colora di sapore l’esistenza di Han. Un giovane di talento che – osteggiato inflessibilmente dal padre e quindi non riconosciuto nel suo sentire – scopre di dare il meglio di sé esprimendosi creativamente non con un proprio stile ma “proseguendo il sentire” del suo pittore culto: Jan Vermeer (1632-1675). Quello che apparentemente può essere visto come un “baro” in verità è un “gioco” necessario esistenzialmente ad Han e prezioso artisticamente per l’umanità.

Mario Scaletta (Han van Meegeren) e Caterina Gramaglia (Louise, la giornalista)

Perché ciò che conta è non tradire il proprio desiderio, il proprio talento. Non arrendersi, non tradire l’eccitazione per la sublime indeterminatezza della tela bianca ma seguire le forme che il proprio sentire può assumere. E così, cercare continuamente come in “un tormento – confida Han a Piller – finché non è diventato un ritmo interno”.

Perché “la verità di un artista non è la sua identità… a meno che non esista più di una verità”.

Perché se la libertà dell’essere umano è regolata dal “limite”, quella dell’artista è spesso “eccedenza”.

Tiziana Sensi (Joanna, la moglie di Han) e Mario Scaletta (Han van Meegeren)

A suggellare la bellezza dello spettacolo, di questo “racconto nel racconto”, si inseriscono le splendide “scene” relative alle visite in carcere della moglie di Han, Joanna (interpretata con raffinata complicità da Tiziana Sensi); l’entusiasmo composto di Louise (un’efficace Caterina Gramaglia), la giornalista che sceglie di farsi portavoce dell’autentico e generoso talento di Han e l’arringa del Presidente della Commissione Alleata Belle Arti (un appassionato Paolo Gasparini).

Uno spettacolo intrigante.

Prezioso per i tanti spunti di riflessione che offre: in particolare il tema del del talento e delle forme che il suo sentire può assumere.

Caterina Gramaglia, Tiziana Sensi, Paolo Gasparini, Felice Della Corte e Mario Scaletta

Recensione di Sonia Remoli