dall’11 al 16 Febbraio 2025

L’amore è una demenza?

Perdersi nel suo risucchio – e quindi allontanarsi dalle strade segnate dai principi della logica, per esplorare territori sconosciuti della nostra mente e della nostra anima – è davvero sminuente per la nostra realizzazione come persone?

La regia dal graffio rock di Valter Malosti e l’attento lavoro di traduzione e d’adattamento – curato dallo stesso Malosti unitamente alla scrittrice, anglista e traduttrice Nadia Fusini – dona brillantezza a quel concetto di amore, inteso come possessione del divino Eros, che così diversamente si declina tra Oriente e Occidente.

Dario Guidi (Eros), Anna Della Rosa (Cleopatra), Valter Malosti (Antonio)

Il demone che possiede Cesare, in cosa differisce da quello posseduto da Antonio? Si tratta solo di una maggiore quantità di fortuna associata al demone di Cesare, o forse è in gioco un diverso concetto di “sacro”, che muta da Roma ad Alessandria D’Egitto?

A Roma, “sacra” è una gestione ordinata del proprio demone; in Egitto è il disordine a restituirne la valenza. Incluse le cadute che non fanno soccombere ma che trascinano con se la fine, per dare vita ad un nuovo inizio.

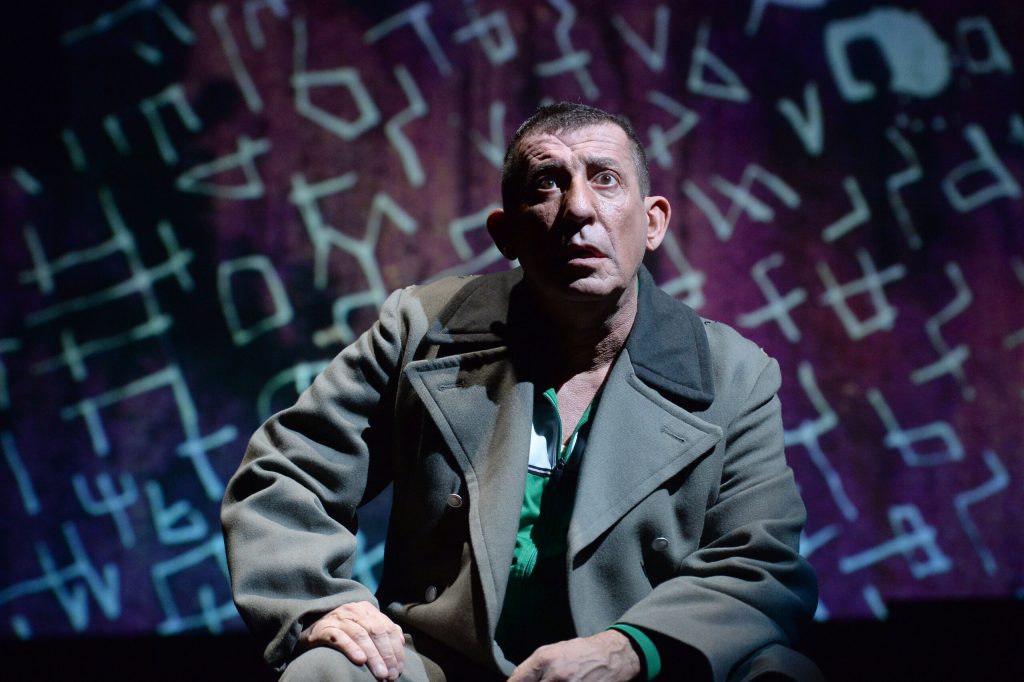

Massimo Verdastro (Indovino), Valter Malosti (Antonio)

Antonio sperimenta entrambe le declinazioni del “sacro” e scopre che ciò che per lui davvero conta – ciò che lo fa sentire realizzato e vivo come persona – non è tanto diventare il padrone del mondo, quanto piuttosto dedicare tempo ed energie nell’avventurarsi a percorrere territori, che si trovano oltre i confini che delimitano la razionalità logica. Da qui “la diagnosi”, da parte degli occidentali, di una sua “demenza amorosa”.

Lo sguardo registico, ricco in sperimentazione, di Malosti fa emergere queste due diverse modalità di stare al mondo, enfatizzandone le differenti intensità vitali. Ci riesce lavorando sui “costumi” intesi come “habiti”, cioè come modi di essere. Un lavoro che passa attraverso una particolare attenzione a rendere “incisive” la postura (ricca in plasticità), la prossemica (che molto esplora le zone di confine, così come la vertigine delle diagonali) e il fascino della vocalità, così musicale seppur vitalmente irregolare.

Massimo Verdastro (Indovino), Noemi Grasso (Incanto), Danilo Nigrelli (Enobarbo)

Una vocalità assai rispettosa della tonica liricità shakespeariana, enfatizzata e restituita, qui, dal “colore” del surplus energetico, proprio di ciascun personaggio. La Cleopatra di Anna Della Rosa e l’Antonio di Valter Malosti possono contare infatti sulla meravigliosamente difforme sinergia vocale del Cesare Ottaviano di Dario Battaglia, dalla vocalità tagliente e feroce; sulla carnalità metafisica dell’Indovino Massimo Verdastro; sulla esuberante prestanza del Messaggero di Cleopatra Paolo Giangrasso; sulla morbidezza melodiosa dell’Agrippa di Ivan Graziano; sull’affascinante spudoratezza dell’Incanto di Noemi Grasso; sulla divina fluidità dell’Eros di Dario Guidi; sul piglio astuto del Messaggero di Roma Flavio Pieralice; sulla feroce prestanza del Soldato di Antonio Gabriele Rametta e sull’altera e soffice risolutezza dell’Ottavia di Carla Vukmirovic.

Anna Della Rosa (Cleopatra), Valter Malosti (Antonio)

Ne scaturisce una visione del mondo – che nelle immagini e nei sensi attinge all’immenso e al prodigioso – immersa in “habitat musicali” (composti da GUP Alcaro), capaci di evocare suggestivi e continuamente mutevoli paesaggi emotivi. Metafisicamente edificati intorno ad una scenografia solidamente feconda di pieni e di vuoti, eretta sopra un piano inclinato. La cura delle scene – costruite nel Laboratorio di ERT / Teatro Nazionale – è di Margherita Palli.

Questa fluidità degli spazi riflette un montaggio di piani temporali, dove tensioni belliche si concertano a propulsioni creative, teatro esistenziale proprio di quei periodi di passaggio che ciclicamente abitano la nostra Storia.

Anna Della Rosa (Cleopatra), Noemi Grasso (Incanto)

Arriva così in dono allo spettatore, tutto il sapore di quella fertile e generosa abbondanza, propria di “un umano” le cui acque sanno tracimare una densità aperta all’indistinto: a quell’ignoto informe che ci atterrisce non meno di quanto ci affascini. Tanto esso si rivela ricco di diversità, finanche opposte, eppure coesistenti.

Gabriele Rametta (Soldato di Antonio)

E’ l’elogio di quel disorientamento creativo – che va in scena fin dall’apertura del sipario – definito come “demenza amorosa” da un morigerato soldato romano, che con subdola complicità sente il bisogno di avvisarci preventivamente, per manipolare il nostro sguardo, su quella che a Roma è definita la degenerazione che affligge Antonio, uno dei tre pilastri del mondo.

In verità, quello a cui assistiamo è un rituale di sacra giocosità, che sa accogliere e interscambiare la succulenza del femminile e la virilità del maschile; lo scintillio delle luci e la tenebrosità delle ombre; la vita e la morte; la giovinezza e la vecchiaia; l’inizio e la fine.

Fertile ricettività restituita stupefacentemente dall’interpretazione della Regina d’Egitto di Anna Della Rosa, che scivola con profonda leggerezza osmotica dalla ieraticità del profilo statuario di una dea, alla carnalità di femmina affamata di vita e di morte, fino all’allure tutto occidentale di una Marlene Dietrich. Complice la cura dei costumi di Carlo Poggioli, realizzati da Maria Vittoria Pelizzoni, Adriana Cottone per ERT /Teatro Nazionale e da Tirelli Costumi.

Tutto in lei parla di questa predisposizione umana all’apertura, al non censurare nessun luogo del suo condominio psichico. Tutta aperta com’è verso una totale esplorazione avventurosa della vita, che si nutre per poi metabolizzare creativamente l’altra tensione tutta umana: quella alla chiusura e alla protezione securitaria.

Ma ciò che incanta sopra ogni cosa nella Cleopatra di Anna Della Rosa, è l’articolazione del suo parlare, così profonda e larga; tridimensionale eppure elegante. Desiderosa di suggere tutto il gusto da ciascuna parola, alla scoperta di nuovi confini. Laddove ogni fine contiene un nuovo inizio. Come in un amplesso amoroso.

Ivan Graziano (Agrippa), Valter Malosti (Antonio), Dario Battaglia (Cesare Ottaviano)

Dell’Antonio di Valter Malosti brilla la bellezza decadentemente libera del suo perdersi, per cercare e trovare sempre nuovi cieli e nuove terre. Resa da una vocalità dilatata e insieme incalzante. Affascina fino al disorientamento, poi, la sua proposta di virilità così fertilmente femminile, enfatizzata dal confronto con la virilità mascolinamente impermeabile dei triunviri romani.

Paolo Giangrasso (Messaggero di Cleopatra), Anna Della Rosa (Cleopatra), Noemi Grasso (Incanto)

E poi quel suo sguardo così ricco d’accoglienza, ospitato in una postura solida eppur flessibile. Una morbidezza maschile impensabile a Roma, in occidente, dove si ostenta la morigeratezza che passa tra l’ammonire e l’adempiere. Se ne hanno tracce solo nel suo luogotenente: l’Enobarbo dalla sensibilità musicale di Danilo Nigrelli.

Danilo Nigrelli (Enobarbo)

Il Malosti regista, come Shakespeare, ci invita a guardare con curiosità, più che con pregiudizio, alla meravigliosa complessità da cui tutti siamo abitati. Appassionandoci ad una forma di conoscenza di noi stessi, e quindi dell’altro, che doni valore al nostro viaggio sulla Terra. Conoscenza che, sola, può realizzarci come persone, rendendoci unici e “incomparabili”.

Proprio come sono arrivati a definirsi Antonio e Cleopatra: consapevoli di poter fare della diversità, del difetto e del buio della mancanza, il desiderio di ricerca di un nuovo cielo. Rintracciabile negli occhi dell’altro.

Recensione di Sonia Remoli