TEATRO ARGENTINA, 9 Giugno 2024

Sono “scappati di casa”: sono ragazzi e attraverso la fuga si sono sottratti a un danno imminente, a un pericolo, a una costrizione.

Hanno avuto il coraggio – come suggerisce anche l’etimologia della parola “scappare” – di desiderare un diverso modo di vivere, alleggerendosi della “cappa” che indossavano e che li legava a un mondo che si stava lasciando portare alla deriva.

Perché lo scappare non è come il fuggire: è piuttosto “la premessa” del fuggire. Lo scappare descrive il momento di uno slancio improvviso: una seducente e vitale esigenza a riappropriarsi di desideri e di inclinazioni talentuose, indirizzate verso una progettualità.

E’ quello smalto selvaggio e vibrante che ci fa cogliere l’occasione più opportuna per approfittare del momento giusto: per dire “basta”, sottraendoci al passivo lasciarci trascinare laterale, fuori da ogni naturale rotta.

Già qui si percepisce tutta la densa raffinatezza drammaturgica di questo testo scritto a quattro mani da Roberto Gandini e da Roberto Scarpetti. Ma oltre alla forma, seducentemente prezioso è l’entusiasmo pedagogico di cui il testo è fecondo e che ha offerto a questi ragazzi del Laboratorio Pilota Piero Gabrielli la possibilità di sperimentare un modo di stare al mondo pieno di gusto, di sapore e di sana avventura. E chi assiste allo spettacolo ne resta irresistibilmente contagiato.

Perché se è vero che obiettivo di ogni attività educativa è creare un legame, una “colla” con gli adulti, è anche vero che a questa prima fase è fertile ne segua un’altra di “scollamento” critico dalle figure di riferimento, con le quali prima si era aderito.

Ecco quindi l’importanza dello “scappare”, evitando di “sdraiarsi” senza una progettualità propria, trascinati “lateralmente” dalla corrente. Privi di meta e non sostenuti da alcuna volontà. Da nessun desiderio che corregga la rotta e che si prenda cura del come raggiungere una propria destinazione.

Perché soli. E quindi troppo pieni di rabbia: senza le parole per dare forma al proprio disagio. Situazione esistenziale in cui i giovani si sono trovati gettati durante e dopo il trauma della pandemia.

E proprio sull’alleggerimento di questa condizione emotiva il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli ha lavorato – e da anni lavora – con cura, per poter sublimare attraverso il potere trasformativo del raccontare e dell’agire scenico i disagi relazionali e progettuali dei ragazzi.

Gli “scappati di casa” invece sono ragazzi ancora abitati da quel sano desiderio che per prima cosa ha fatto sì che ciascuno sentisse l’esigenza di andare a cercare l’altro. Soprattutto dopo il trauma della pandemia. Per ritrovarsi in un loro microcosmo, dove i desideri di ciascuno possono esprimersi efficacemente proprio perché “regolati” da un progetto di comunità. Come avviene da sempre anche nella comunità del Teatro.

Perché gli “scappati di casa” sentono ancora il desiderio di fare gruppo, di rischiare nel riallacciare relazioni.

Perché trovano più accattivante – anche se è più difficile rispetto allo stare da soli, (troppo) protetti da mamma e papà – impegnarsi nel trovare ogni volta una maniera diversa per accordarsi con gli altri coetanei.

Il gruppo, infatti, si nutre dell’idea di comunità: piccolo ma indispensabile microcosmo per un vivere di gusto, con sapore. Realizzante.

E questo microcosmo degli “scappati di casa” ha voglia di accordarsi anche con il macrocosmo esterno che li ospita e di cui, per continuare a vivere dignitosamente, occorre prendersi cura. Come di una persona a cui vogliamo bene. Come faremmo con noi stessi.

La fulvida immaginazione dei due drammaturghi Gandini e Scarpetti sceglie acutamente allora di dotare i personaggi di questo spettacolo di “capacità telepatiche” con le forze della natura e con le persone che li circondano.

Una seducente enfatizzazione dell’entrare in empatia e quindi del dedicare attenzione e cura alla natura (e all’altro da noi, più in generale). Notando i segnali che lei, la natura, proprio come può accadere a un nostro amico, ci manda quando è in difficoltà e da sola sente di non potercela fare.

Gli “scappati di casa” sono un gruppo che si costituisce in “tribù”: anche qui non si può non apprezzare la sagacia di cui sanno far uso gli autori Gandini e Scarpetti. “La tribù” infatti è qualcosa di più di “un gruppo”: è un termine a cui tendiamo ad attribuire molta suggestione ma di cui sfugge l’autentica cognizione. Racconta infatti le nostre origini: la genesi di una Roma che prende vita dall’azione sinergica tra Latini, Etruschi e Sabini. Dove fondamentali erano i concetti di “magistratura dei tribuni” e di “tribunale”. Così come il concetto di “tributo”: quello dovuto appunto dalla “tribù”.

“Tribù” ci parla quindi della consapevolezza di appartenere ad un’unità, a una comunità, a una nazione.

Ed è la prima cosa di cui si accorge Letizia, al di là degli iniziali sospetti di cui è oggetto, lei pariolina di Roma Nord. Lei che – nonostante sia colma di costosi oggetti alla moda – ora si sente così disperatamente sola e fa tanta fatica ad attraversare il ponte che lega l’età infantile a quella di una prima maturità.

Ma insieme agli “scappati di casa” scoprirà la stupefacente sensazione di essere accolta anche nella sua “diversità”, perché è la diversità che aggiunge quel qualcosa in più a quello che già si conosce, mettendo alla prova la duttilità “dei confini” di ognuno. Con il risultato di riuscire a sentire la gratitudine per essere parte di una tribù, dove ci si rispetta perché ci si ascolta.

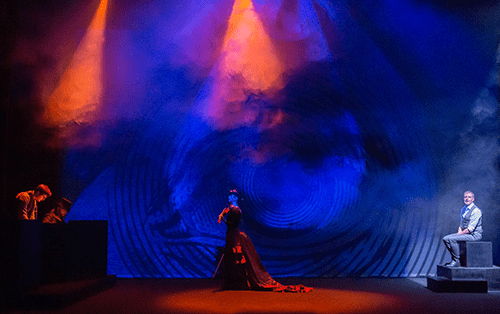

Brillano per coralità, per ritmo, per rigorosa freschezza e credibile profondità – complice l’energizzante contrappunto della musica dal vivo – i giovani attori sulla scena, alcuni al primo battesimo con il pubblico. Le musiche di Andrea Filippucci e di Luigi Gramegna sono state eseguite dal vivo dallo stesso Luigi Gramegna.

I giovani attori sulla scena sono: Giordano Arista, Giorgia Aversa, Maura Ceccarelli, Flavio Corradini, Alessandro Giorgi, Alexia Giulioli, Samuel Kowalik, Edoardo Maria Lombardo, Alessio Mazzocchi, Andrea Maria Margu, Aurora Orazi, Marina Ottaviani, Sofia Piperissa, Fabio Piperno, Anna Prinzivalli, Edoardo Ricotta, Marcello Selvatino, Elena Sili, Livia Spagnoli, Elisabetta Tarantini.

Efficacissimi i cambi di scena – mobili e tutti a vista – nonché i costumi (curati da Tiziano Juno e realizzati in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma): capaci di rendere la fluidità di un’esteriorità spesso specchio inconsapevole di un’interiorità predata.

Curate le coreografie e i testi delle canzoni (maestra di coro Virginia Guidi) : su tutti il testo e la coreografia del canto “Tarantella”, dionisiaci e insieme terapeutici nel liberare metaforicamente (e non solo) i giovani dal morso della taranta (depressione), il cui veleno era ritenuto causa di malinconia, disagio psichico, agitazione, dolore fisico e sofferenza morale.

Uno spettacolo inebriante, che ci ha accompagnato fuori dal teatro con la consapevolezza di un nuovo entusiasmo.

Recensione di Sonia Remoli