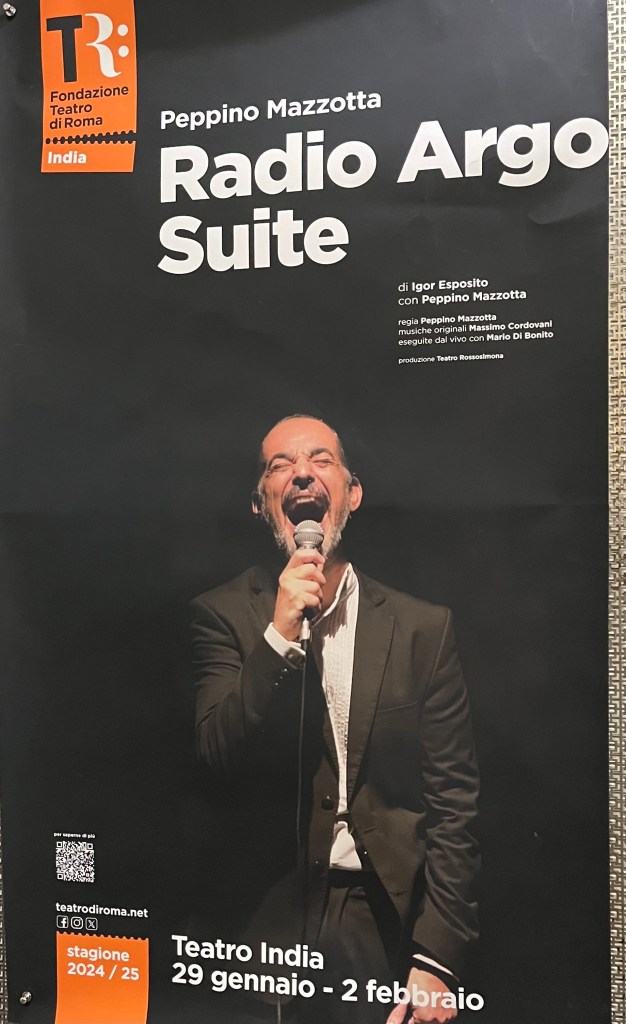

TEATRO INDIA, dal 29 Gennaio al 2 Febbraio 2025

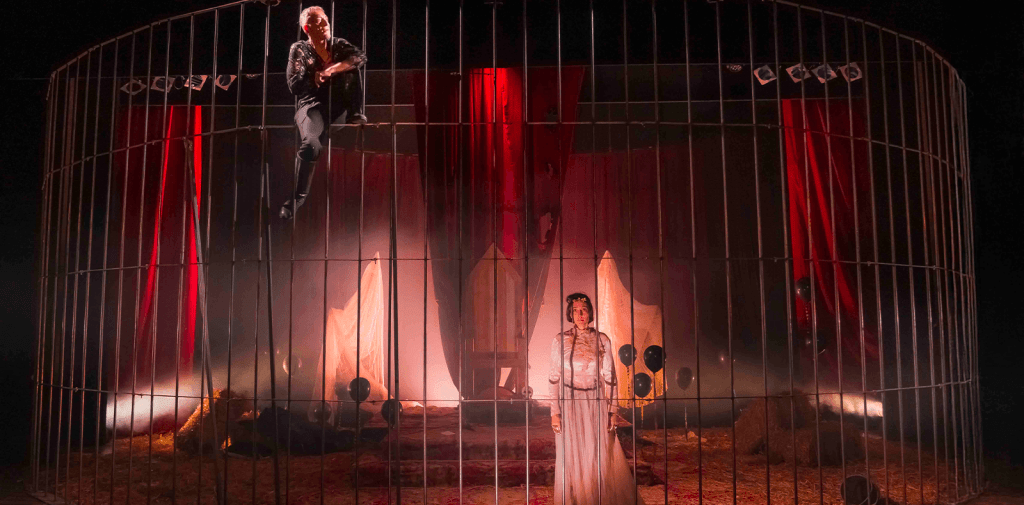

C’è una stazione radiofonica: Radio Argo suite.

Parla di una guerra, quella di Troia, incastonando le diverse narrazioni dei protagonisti della medesima storia, l’ Orestea, dentro una sequenza di brevi pezzi musicali (strumentali e cantati), legati da un tema comune: i temperamenti delle donne e degli uomini.

Comunicare in tempo di guerra significa spesso far emergere le vittorie del proprio schieramento. Fare propaganda. Veicolare un solo punto di vista.

Nella Prima guerra mondiale si era chiesto al “cinema” di raccogliere il consenso delle masse tramite cinegiornali, che esaltavano le imprese militari del proprio Paese.

Nella Seconda guerra mondiale il mezzo principale di comunicazione è stata “la radio”, che per la prima volta, comunicava a milioni di persone, dando origine ad una guerra psicologica, parallela a quella combattuta con le armi.

La guerra del Vietnam è stata la prima invece ad entrare nelle case grazie alla “televisione”, determinando un dissenso tale nell’opinione pubblica americana, da influenzare pesantemente anche l’andamento della guerra stessa.

Qui, in questa partitura per voce e musica di Igor Esposito, interpretata da Peppino Mazzotta ed eseguita dal vivo da Massimo Cordovani e da Mario Di Bonito, con la post produzione live dei suoni di Andrea Ciacchini, si chiede invece alla “radio” di versare nell’orecchio di chi ascolta un fluido densamente corposo di parole e di suoni dalla forte vocazione libertaria e ribelle.

L’intento manifesto è quello di sfilare la maschera alle illusioni che il potere “vende” da secoli. Un’ardita impresa, questa in cui ha sentito l’urgenza di lanciarsi il poeta, scrittore, drammaturgo Igor Esposito, rivisitando l’Orestea di Eschilo. Perché la tragedia greca custodisce l’essenza della nostra inclinazione verso la politica: ci illumina “sull’arcano passato da cui veniamo e sul tragico presente in cui navighiamo”.

Nasce allora l’esigenza di forgiare una nuova lingua piena di ritmo, ferocemente seducente, che parli spudoratamente anche alla contemporaneità.

Una nuova lingua affidata all’estro elegantemente insolente di Peppino Mazzotta, che la restituisce alle viscere dello spettatore, prima ancora che alla sua decodifica intellettiva.

Perché l’irrazionalità è molto più potente della razionalità.

Perché l’istinto alla sopraffazione è ciò che ci unisce tutti, una volta gettati al mondo.

Perché la solidarietà, l’amore, il rispetto, vengono dopo: vanno imparati.

Il corpo della voce di Mazzotta, orientato dalla riscrittura terapeuticamente ustionante di Esposito, riattiva il metabolismo vitale dello spettatore, restituendolo alla vitale tensione verso la ricerca. Verso un’indagine continua, sostenuta da spirito critico e alleggerita dalle pastoie di un’illusione di confortevole e duratura sicurezza.

I personaggi dell’ Orestea – così intimamente restituiti dalla riscrittura di Esposito – “ora” hanno ancor più qualcosa di familiare, di struggente e di terribile. Quel qualcosa che Mazzotta veicola nella nostra carne e nei nostri nervi e ci fa arrivare poi negli occhi. Restituendoci diottrie.

Complice quella lingua che musicalmente s’impregna di vita viva, per arrivare a dilatarsi e a tendersi, come le tensioni che incarna e che poi suscita.

Una stazione radiofonica – questa Radio Argo suite – che ci solletica fino a pungerci. Per mantenerci vibrantemente vigili e sintonizzati. Così da avvertire i pericoli che, ieri come oggi, attraversano la nostra realtà.

Radio Argo suite: la stazione radiofonica che “al rumore delle armi, preferisce il suono del mare”.

Recensione di Sonia Remoli