dal 6 al 18 Maggio 2025

“Sì, sono ancora viva!”

L’amore – che sia quello verso una persona, che sia quello verso il sapere – può essere boicottato: ostacolato e isolato. Ma chi ama può scoprire di sentirsi libero, nel continuare comunque ad amare.

Perché spesso il riconoscimento che ci affanniamo a suscitare nell’altro fuori da noi, può essere condiviso con l’altro che è in noi. Come, con commovente bellezza, approdiamo a percepire metaforicamente nella scena finale dello spettacolo.

Quando cioè quell’insistente desiderare una sigaretta – che attraversa con sapienza narrativa e registica come un fil rouge tutto lo spettacolo – trova un’inaspettata realizzazione attraverso la sigaretta offerta alla 69enne storica della politica Hannah Arendt da un’altra Hannah Arendt: quella diciottenne. Che a suo tempo “fu iniziata” a questo piacere dolce-amaro dal suo amato professore di filosofia Martin Heidegger.

E’ una nuova consapevolezza, quella attuale, un nuovo inizio, una gioia, una vitalità – che non possiamo non leggere sia sul volto dell’una che attraverso le spalle dell’altra – e che sembra voler essere il coronamento di quel “sì, sono ancora viva” con cui si apre lo spettacolo.

Claudio Di Palma (Heidegger) – Anita Bartolucci (Hannah Arendt 69enne) – Mersilia Sokoli (Hannah Arend 18enne) – Giulio Pranno (Raphael Mendelsohn e Michael Ben Shaked)

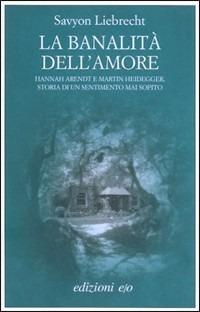

Una brillante 69enne Hannah Arendt in convalescenza da un infarto, accetta di affrontare un’intervista propostagli da un giovane israeliano relativamente al suo famoso saggio “La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme” (1963): un diario sulle sedute del processo a Adolf Eichmann a cui lei partecipò in qualità di inviata del settimanale The New Yorker.

Vale la pena ricordare che dal dibattimento in aula la Arendt ricava l’idea che il male perpetrato da Eichmann – come dalla maggior parte dei tedeschi che si resero corresponsabili dell’Olocausto – non deriva da un’indole maligna ben radicata nell’anima (come sostenne nel suo Le origini del totalitarismo del 1951) quanto piuttosto da una completa inconsapevolezza di cosa significassero le proprie azioni. Da qui il titolo “La banalità del male”; da qui le pesanti polemiche di tutto il mondo ebraico su questa sua opinione.

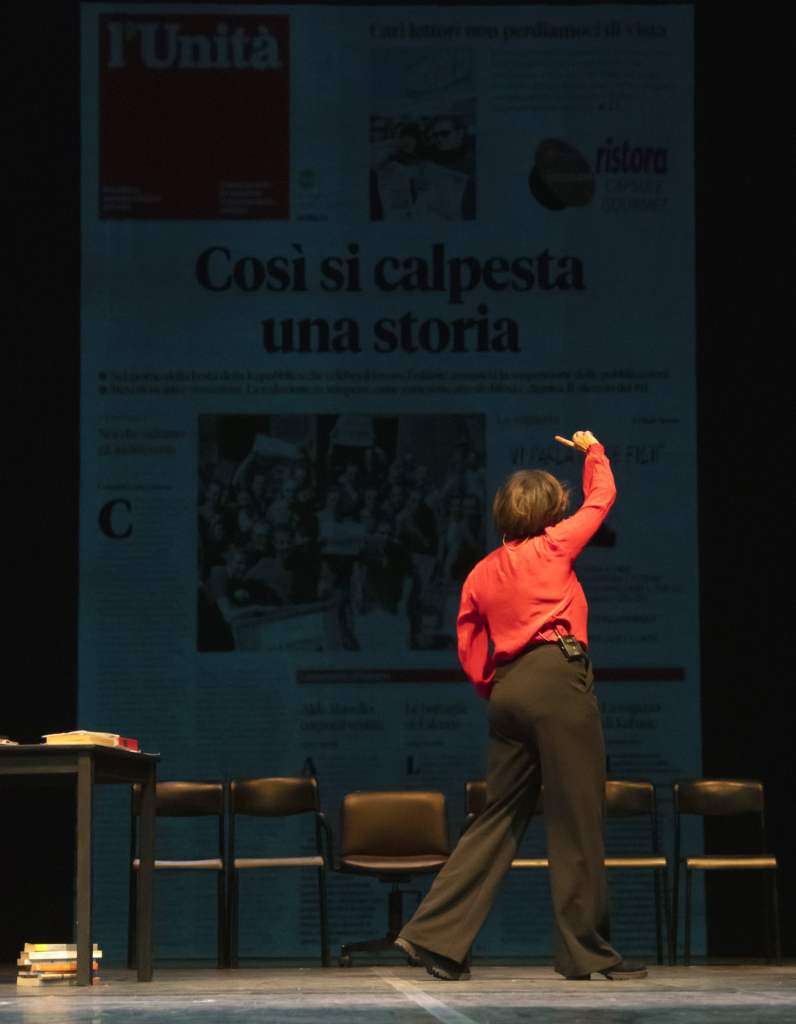

La Arendt – qui in Maccarinelli un elegantemente vibrante Anita Bartolucci in un efficacissimo tailleur chanel bluoltremare e camicetta di un impudentemente gradevole raso fuxia – coglie in questa intervista un’ottima opportunità per chiarire le sue posizioni. E, contro ogni prescrizione medica, all’indomani del ritorno a casa dall’ospedale, si rende disponibile ad affrontare l’intervista, attraverso la quale spera ardentemente di porre fine al “boicottaggio” nei suoi confronti.

Succede però qualcosa di diverso.

Piero Maccarinelli porta in scena il bel testo di Savyon Liebrecht (2010) sottolineandone, con la sua calibratissima regia, quel gioco di simmetrie e asimmetrie vitali, che rende la narrazione (e la vita) così avvincente.

La coreografia prossemica ne è una visualizzazione eloquentissima, che fa della metafora erotica una propedeutica, o meglio un’educazione sentimentale, alla passione politica.

A rendere così complessa la relazione tra Hannah Arendt e Martin Heidegger (un efficace Claudio Di Palma, romanticamente asciutto) non è solo un’asimmetria politico-religiosa, quanto un’asimmetria relazionale.

Chi ama davvero non ha bisogno di simmetrie: non ha bisogno di essere amato almeno quanto lui/lei ama l’altro. Non ha bisogno solo di “approfittare” delle circostanze del momento per trovare “la propria autenticità” e per “salvarsi dalla solitudine”. Non è solo “determinato” e “fedele a se stesso”.

(ph. Claudia Pajewski)

Ma anche flessibile: disponibile a scusarsi, ad esempio. Cosa che Heidegger con riesce mai a fare con lei, chiuso com’è entro confini costantemente minacciati. E quindi così impegnato a difendersi, da non riuscire a non fare del sapere uno strumento di manipolazione; da non riuscire ad aprirsi autenticamente alla scoperta del 2: della relazione.

Allo stesso tempo, l’amore è quella spaventosa forza irrazionale che può rendere “stupida” e banale anche una studentessa estremamente intelligente (qui, la Harendt 18enne è una Mersilia Sokoli che incantevolmente si lascia sedurre e seduce, assecondando la morbida gentilezza glamour dei suoi abiti dall’inebriante allure cromatico. La cura dei costumi è affidata a Zaira De Vincentiis).

(ph. Claudia Pajewski)

Dice la Harendt (18enne):

Mentre ero seduta davanti alla porta chiusa del tuo ufficio ho scoperto improvvisamente una cosa. Ho scoperto che una studentessa brillante e una stupida possono comportarsi nello stesso modo.

HEIDEGGER: In che modo?

HANNAH: Irrazionale

E ancora:

“… sono spaventata da questa irrazionalità, dal modo in cui riesci ad annullarmi, a dominarmi, a insegnarmi consapevolmente a soffrire e a essere persino grata di questa sofferenza. Avrei dovuto chiederti di andartene nel momento in cui hai pronunciato la parola “giudeo” ma ecco, sono ancora qui, in attesa di un tuo abbraccio”.

(ph. Claudia Pajewski)

La banalità dell’amore quindi – rispetto alla banalità del male – non esclude una consapevolezza razionale, ma non per questo si riesce o si ha voglia di resistervi, ci confida la Harendt.

Tra l’obbedire ciecamente a un capo politico e il lasciarsi guidare da Eros c’è qualcosa di simile: il senso di quel torpore, di quell’incantamento che soggioga.

Il regista Piero Maccarinelli

Maccarinelli fa entrare negli occhi dello spettatore un tempo e uno spazio a scacchiera in cui l’occasione di un’intervista con un enigmatico studente (un appassionato Giulio Pranno) porta la Arendt non solo a ricordare, ma a dare un nuovo valore alle scelte del passato. Perché il passato chiede sempre di essere ri-letto. Ogni volta.

Ed è di seducente bellezza il modo in cui sulla scena (curata da Carlo De Marino) Maccarinelli isoli osmoticamente le diverse aree della scacchiera del tempo. Dove è la luce a muovere le pedine dei collegamenti extra temporali (la cura del disegno luci è di Javier Delle Monache).

Uno spettacolo, questo di Piero Maccarinelli , che intriga i sensi, la mente e il cuore e che racconta delle contraddizioni dell’animo umano con accurata accoglienza, avvolgendole nella drammaturgia musicale di Antonio Di Pofi.

Claudio Di Palma (Heidegger) – Anita Bartolucci (Hannah Arendt 69enne) – Mersilia Sokoli (Hannah Arend 18enne) – Giulio Pranno (Raphael Mendelsohn e Michael Ben Shaked)

Recensione di Sonia Remoli