(Sapienza Università di Roma)

11 e 12 Novembre 2024

in scena:

Andrea Caiazzo, Lucia Corna, Lucia Raffaella Mariani, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera

Una scena nuda, da “lavori in corso”, senza protezione sulle aree più pericolose.

Una scena metafora di una stagione della vita: l’adolescenza.

Un periodo di “lavori in corso” in cui i ragazzi sono al massimo della loro vitalità ma anche al massimo del loro rischio di morte.

Biologicamente la corteccia prefrontale del cervello, infatti, adibita alla valutazione dei rischi delle azioni, negli adolescenti è ancora “in fase di costruzione”. Prevalendo quindi in loro l’azione sulla riflessione, sono ad alto rischio di morte.

Nel 1891 Frank Wedekind pubblica “Risveglio di primavera” ma non riesce a mandarlo in scena. E quando dopo vari anni ci riuscirà, e sarà la regia di Max Reinhardt a farlo debuttare nel 1906 a Berlino, dopo la prima replica sarà censurato. Perché?

Con “Risveglio di primavera” Frank Wedekind fu il primo ad avere il coraggio di affrontare il conturbante tema dell’adolescenza, evidenziando le cause e le conseguenze di una mancato ascolto delle pulsioni che si affacciano nei corpi e nella mente dei ragazzi, una volta messe a tacere da regole morali.

Con uno stile molto audace, Wedekind solleva ogni velo perbenistico sull’argomento e fotografa la cruda realtà del rapporto tra gli adolescenti e le istituzioni familiari, scolastiche e religiose.

Ne emerge un fallimento, come sempre accade quando si crede che tacere sia meglio di ascoltare e mettersi in discussione.

I ragazzi infatti non ricevendo informazioni sul perché e sul come cambiano il loro corpo e la loro mente durante l’adolescenza – ma invitati anzi a un muto e vergognoso ascolto moralistico – difronte ai prepotenti segnali della necessaria tempesta ormonale, perdono ogni orientamento, desiderando fuggire, anche nella morte.

In un clima di ignorante repressione moralistica, riuscire a trovare le parole per dirle certe sensazioni, oppure osare condividerle con qualcun altro, non è affatto semplice per gli adolescenti. Tutt’oggi, anche se non si parla più di morale, essendo passati nell’eccesso opposto. Eppure restano ancora sintomi, tracce, di questo retaggio culturale. Ad esempio, quando si parla delle conseguenze dell’abito troppo poco lungo di una ragazza. Episodio con cui si apriva “Risveglio di primavera” 133 anni fa.

Con acuta poesia invece lo spettacolo dei PoEM (Potenziali Evocati Multimediali) prende avvio da un canto, dolcemente ombroso: un canone. Una composizione contrappuntistica che unisce a una melodia più imitazioni, che le si sovrappongono progressivamente.

Ed è splendida, la scelta di un tipo di canto che rimanda ad un atteggiamento proprio dell’adolescenza: quello che passa per la necessità dell’imitazione di una regola, di un canone appunto.

E la performance canora ed interpretativa dei 9 ragazzi in scena (ne seguiranno di diverse nel corso dello spettacolo, posizionate in punti nodali della drammaturgia) è davvero molto coinvolgente nel rendere “naturale” la scoperta di come non sia più nettamente separabile il dolce dall’amaro, la luce dal buio, il bene dal male.

Gabriele Vacis

Fin dall’inizio dello spettacolo prende forma uno dei temi centrali della regia di Gabriele Vacis: come in questa età adolescenziale sia vorticosamente travolgente la sensazione “di non sapere dove mettere le mani”.

Un gesto – molto ben declinato nel linguaggio non verbale di ciascun personaggio – ma anche un modo di dire del linguaggio comune, che può assumere varie espressioni: non saper cosa fare, non saper da dove cominciare. Ma anche non saper dove mettere le proprie mani sul proprio corpo e su quello dell’altro.

Molto interessante drammaturgicamente l’inserimento e la modalità di “a parte” con funzione narrativa: aiutano a chiarire, a fare il punto della situazione, a stabilire nessi e differenze tra passato e presente. Facendo riflettere il pubblico, soprattutto sulla mancata assunzione di responsabilità dei genitori riguardo l’educazione sentimentale e sessuale dei propri figli. Wedekind nel 1891 fu il primo a sentire l’esigenza di assumersi pubblicamente questa responsabilità: nessuno prima di lui ne ebbe il coraggio. Non a caso questo testo è citato da Sigmund Freud come documento di storia della civiltà.

I genitori, come la mamma di Wendla (protagoniste del testo), per un eccesso di protezione preferiscono “fermare” la naturale crescita dei propri figli: “Io ti conserverei così come sei” – confessa la madre a Wendla, dopo non essere riuscita a trovare il modo per aiutarla a decifrare i suoi naturali turbamenti. Nell’illusione così – perseverando nel riproporre l’assente linea educativa dei propri genitori – di tenerli al riparo dai turbamenti della crescita verso l’età adulta: “bene avrà chi non muta”. Molto efficace anche la prossemica portata in scena, che parla ancor più eloquentemente del testo di queste dinamiche.

Di contro, per effetto, i ragazzi disarmati e confusi si scoprono ferocemente curiosi. Emblematico l’interrogativo ontologico degli adolescenti, ricorrente nel testo e nello spettacolo: “perché siamo al mondo? Che senso abbiamo?”. Interrogativo esistenziale che si porta dentro domande quali: “che senso ha il pudore? Cosa si prova a subire violenza? E ad esercitarla? Perché sogno mia madre? Perché appena guardo una ragazza penso subito a qualcosa di sensuale? Perché non mi piacciono più i giochi ma solo le ragazze, ora?”.

Tutte domande che trovano un enigmatico habitat nei sogni e che poi entrano con serpeggiante prepotenza anche nella vita diurna. Ma nella realtà è difficile sostenerne il peso. Ed è commovente vedere come nel tentativo di gestirlo, posturalmente i ragazzi in scena osano trattenerlo, senza eccessi, o solo su una gamba, o alternando il peso prima sull’una e poi sull’altra gamba. In Moritz è evidentissimo e parimenti efficace.

Un’insostenibile leggerezza dell’essere che si affaccia ora per la prima volta in una sublime curiosità senza argini, che rischia di farsi mortale. Una morte ingenuamente desiderata come unica via di fuga e insieme come godimento.

Uno spettacolo tragico e poetico dove emerge un meraviglioso “canto” corale a più voci, libero da muri e in cerca di nuovi confini.

Molto intensi anche gli ascolti e gli sguardi di chi resta “a vista” in scena, anche se non primariamente coinvolto nel “canto” interpretativo.

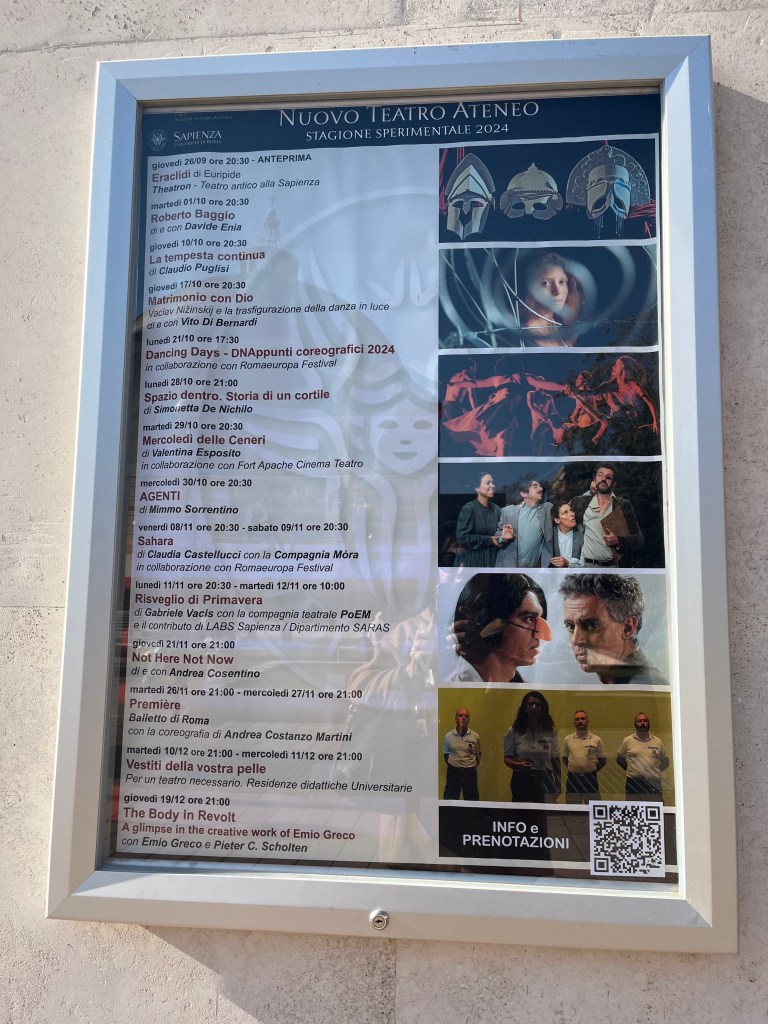

Stagione Sperimentale 2024 Nuovo Teatro Ateneo – Sapienza Università di Roma –

Recensione di Sonia Remoli