TEATRO VASCELLO, Dal 6 all’8 Maggio 2022 –

L’amore nasce dal caso e può diventare un destino. Per un caso Venere s’innamora perdutamente di Adone: per baciarla, suo figlio Cupido, le si avvicina troppo e per errore una freccia parte dal suo arco. È un amore non ricambiato quello di Venere ma che ugualmente altera il respiro, fa ansimare, produce pensieri ossessivi, mette le ali, fa cadere.

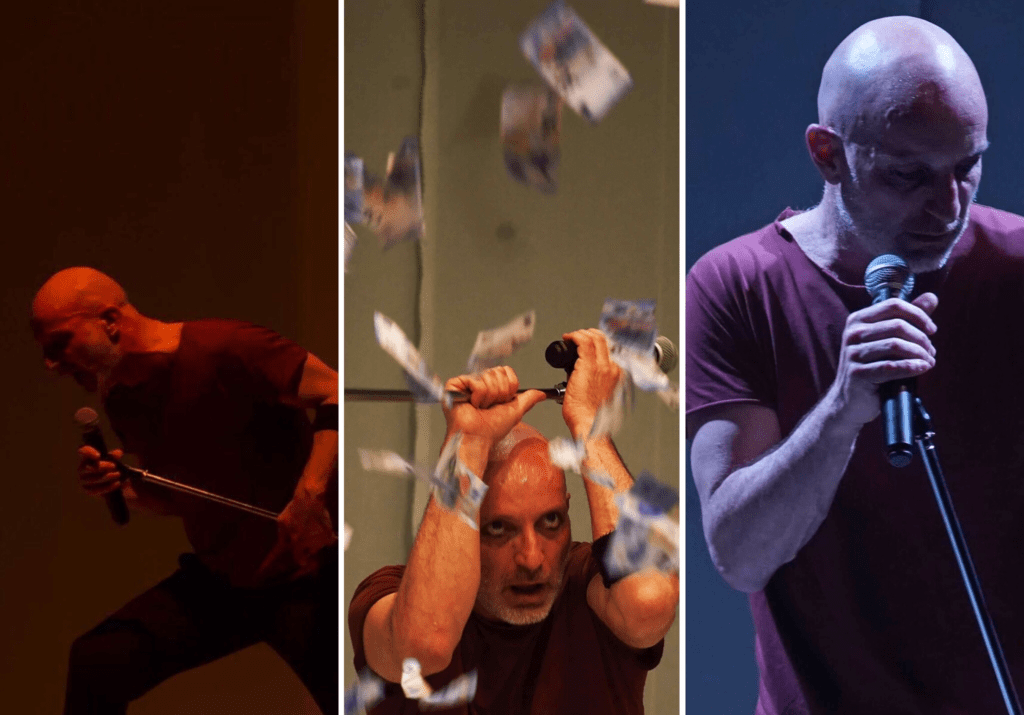

Roberto Latini

Di ferro sono le ali immaginate dal regista Roberto Latini, collegate ad una cassa toracica anch’essa di ferro. Così come l’arco, che nasce da una fusione con l’asta del microfono, metamorfico oggetto di scena. Questo è il suo Cupido: appesantito, rigido e insieme languido. Innamorato della sua mamma. Quasi geloso. Anche lui patisce un amore non ricambiato, anche lui ansima e parla dell’angoscia della libertà, come nella celebre aria di Händel:

“Lascia ch’io pianga

Mia cruda sorte

E che sospiri la libertà!”

E che sospiri

E che sospiri la libertà!”

Roberto Latini

I suoi piedi poggiano su di “un indegno tavolato” ridotto, o amplificato, a una minuscola pedana ospitante la sua tecno-orchestra, replicante ossessive, lacerate e distorte sonorità. È il tormento dell’amore, che ci trova e ci lascia disarmati. Senza parole, senza un senso: “mi è cresciuto dentro un vuoto … come mai, non so dirlo, non so dirlo, ancora”. È l’ambivalenza del potere dell’impotenza, che ci strugge e ci affascina. E ci sorprende a dire sempre “ancora”. Così si chiude il primo capitolo del racconto del regista.

Roberto Latini

Latini immagina che ciascuno dei personaggi coinvolti nel mito desideri raccontare la propria narrazione al pubblico. La ricerca di questa intimità è necessaria, urgente e sentita da tutti, anche dal cinghiale che ferì mortalmente Adone. Con un guizzo di genialità, Latini lo fa entrare in scena nelle vesti di Riccardo III, cinto da una corona di freccette. È l’antagonista dell’arciere Cupido. Lui che pare centrare ogni bersaglio che si prefigge ma che alla fine resterà vittima di una freccia altrui.

Pronuncia il suo più famoso monologo con il ritmo trotterellante di un solitario cinghiale prima che punti il bersaglio e galoppi lungo la sua rossa e rettilinea traiettoria (qui immaginata come un lungo red carpet) ad azzannarlo. Latini ci restituisce l’immagine di un uomo immerso nel risuonare ossessivo della parola RE, suffisso di altre parole, come ad esempio re-spiro, anche lui, a suo modo, vittima di un amore negato, a causa delle sue forme.

E allora, quasi come in un quadro di Chagall, scopriamo un uomo leggero nella sua pesantezza, maneggiare un arco come un violino e viceversa. Un uomo sprofondato e sollevato nel seguire ossessivamente la parola MI, se stesso: mi accorgo, mi fingo e poi però ti spingo, ti infilzo, ti piango, t’ammazzo. E ti abbraccio.

Al suo uscire entra un tipo in vestaglia di seta, con fantasie giapponesi (ovviamente sempre il metamorfico Latini) . Si siede su un Chesterfield gonfiabile. Ai suoi piedi una glacette di plastica (un secchio), in distratto ascolto di una specie di karaoke di pensieri, proiettati su schermo. Una lettera d’addio. La brutta copia di un commiato d’amore. È Adone. Dietro di sé Venere, che lo invoca da un giradischi che suona:

“… c’è solo mezza luna stanotte

Niente può accadere

Perfino lontano da niente succede qualcosa.

Ma non qui…”.

“Siamo della stessa mancanza di cui sono fatti i sogni”. E quella che vediamo nel capitolo successivo è una Venere ridotta quasi alla condizione di barbona. Coperta di stracci, ha perso l’eleganza del suo incedere. E trascina un carrello della spesa in cerca di cibo. Perché l’amore è mancanza: Eros nasce in una notte d’amore rubato da Penia (la dea della povertà) a Poros (colui che è la Via), dormiente ubriaco, compagni nel mendicare briciole, alla fine di un banchetto al quale non erano stati invitati. Qui, nel carrello della spesa di Venere, c’è solo qualcosa di secco, ricordo o speranza di ciò che poteva essere vivo e pulsante.

Il racconto si chiude con il capitolo intitolato “Chiunque”, affidato ad un cane telecomandato: in amore noi non abbiamo nessun controllo di noi stessi. Qualcun altro ci accende. E ci spegne.

Roberto Latini non smette di sorprendere come interprete e come regista. La sua è una sensibilità piena di estro che incanta e scuote la platea (di giovanissimi).

Recensione di Sonia Remoli