da 23 al 26 Gennaio e dal 30 Gennaio al 2 Febbraio 2025

Eppure il colore bianco sempre cova l’idea di un che di malizioso, di sfuggente e di beffardo. “Che incute più panico all’anima di quel rosso che atterrisce nel sangue” – scriveva Melville.

Esiste un’inquietudine nel simbolismo bifronte di questo colore: come tutto ciò che è divino, il suo essere ambiguamente legato alla luce, suscita riverenza e istilla terrore.

Non è facile ottenerlo come pigmento perché non è facile coglierlo con i nostri occhi: tende a virare sempre verso il nero. Infatti più pigmenti ci sono in una mistura, meno luce viene riflessa nei nostri occhi. E tutto prende di torbido.

Jackson Pollock e Lee Krasner

Non è facile gestirlo come spazio: la pagina bianca o la tela bianca sono spesso paralizzanti. E ci parlano del nostro rapporto insidioso non solo con la luce ma anche con la libertà: l’aneliamo ma ne subiamo anche la troppa apertura, gli infiniti inizi, le molteplici scelte, l’accecante purezza. Ed è angoscia.

“Bianco” è il titolo di questo appassionato e appassionante lavoro teatrale su un testo inedito di Marco Buzzi Maresca per la regia di Gianni De Feo, che incentra la sua attenzione sul “volto” di Jackson Pollock e Lee Krasner, anche lei grande artista nonché moglie di Pollock dal 1945 al 1956.

Il volto, si sa, orienta chi ci guarda nell’immaginare chi siamo e cosa pensiamo: gli fornisce una chiave di lettura. Ecco allora che questa sapientemente allucinata messa in scena sceglie di partire dal “volto” dei due artisti e dalle modalità del “volgersi” dell’uno verso l’altro, così da poter accedere alle loro anime. Alla loro urgenza di conoscere, ora, se stessi. Al di là della simbiosi.

In un continuum di bianco, i loro volti trovano un corrispettivo nei loro costumi di scena (a cura di Roberto Rinaldi – Sartoria Giulia Balbi), divenendo come un’unica tela esistenziale. Entità fantasmatiche che sentono l’urgenza di raccontarsi, di mostrarsi, come in un’attività di “dripping” di se stesse.

Gianni De Feo e Serena Borelli

(ph. Manuela Giusto)

Interpreti del dannato lirismo erotico del testo inedito di Marco Buzzi Maresca, il Pollock di Gianni De Feo e la Lee Krasner di Serena Borelli ossessivamente si cercano e cercano se stessi ; si plasmano e allontanano le loro mani dal corpo e dalla psiche dell’altro; si compenetrano e tagliano il cordone ombelicale che li lega.

Il tutto, in una ipnotizzante danza rituale di gesti e di parole (le coreografie sono curate da Maria Concetta Borgese) fusa alla proiezione delle tele dipinte (video maker Fabio Patrizi – disegno luci Gloria Mancuso).

Serena Borelli è Lee Krasner

(ph. Manuela Giusto)

De Feo e Borelli sono musica ma anche strumenti musicali; pittura e corpi roteanti; racconto ma anche delirio ed estasi. I due interpreti in scena cercano e trovano continuamente nuovi equilibri fisici e psichici per perdersi per poi darsi, in una scena che è il luogo della loro mente (le scene così come i costumi sono curati da Roberto Rinaldi). E vi riescono con una tale generosità, da permettere al pubblico di lasciarsi catturare nei loro gorghi, a vari livelli di coinvolgimento.

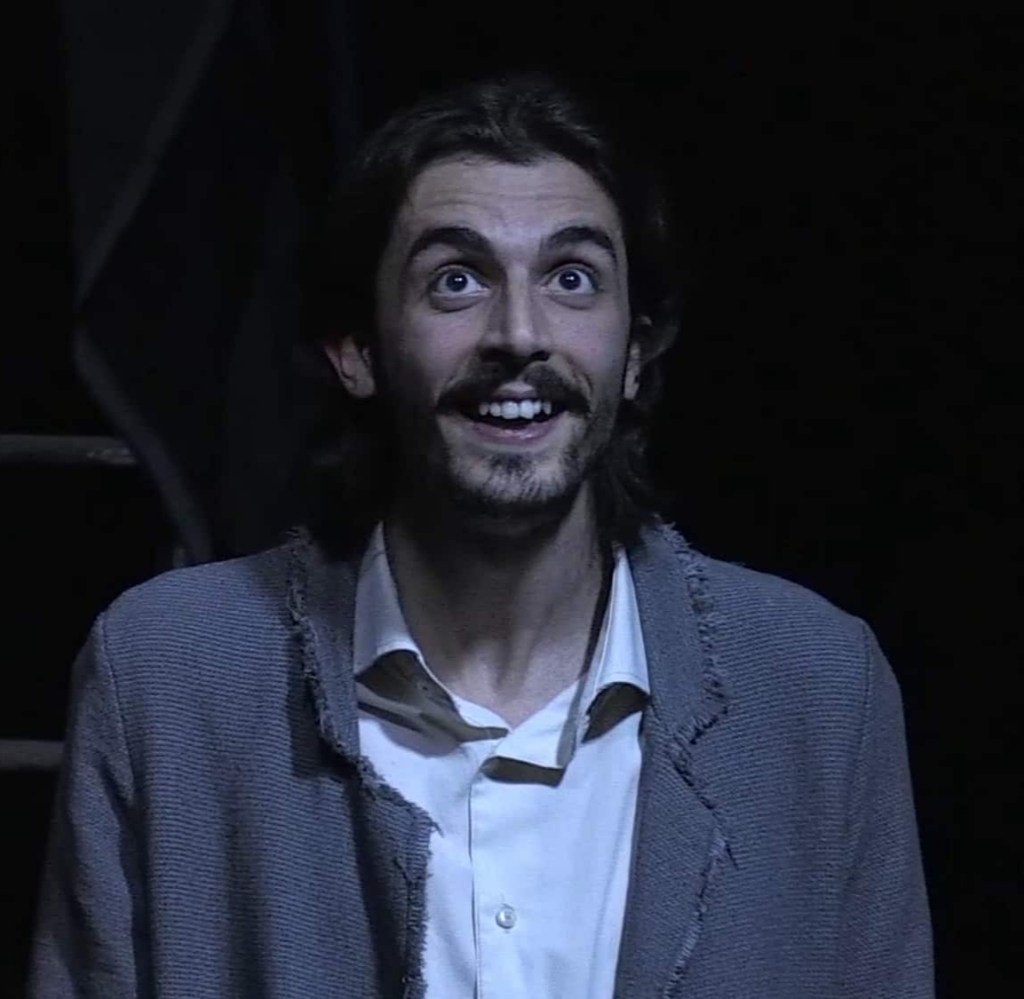

Gianni De Feo è Jackson Pollock

(ph. Manuela Giusto)

Gianni De Feo e Serena Borelli ci introducono attraverso uno stupefacente viaggio onirico – complice anche la drammaturgia musicale curata da Gianni De Feo e da Roberto Rinaldi sulle musiche originali di Theo Allegretti – nelle metamorfosi del “volto” di Jackson Pollock e di Lee Krasner con un trasporto tale, da riuscire a far avvertire allo spettatore tutta l’inquietudine che cela la folle libertà racchiusa nel colore bianco.

Gianni De Feo e Serena Borelli

(ph. Manuela Giusto)

Recensione di Sonia Remoli