Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

23 Giugno 2025

Straordinario successo all’Auditorium Parco della Musica per l’Antigone di Mendelssohn – musiche di scena per la tragedia di Sofocle: direttore Francesco Lanzillotta, narratore Massimo Popolizio, maestro del Coro Andrea Secchi.

Un appuntamento di spiccata rilevanza artistica e culturale – nato dalla collaborazione tra l’Accademia Nazionale Santa Cecilia e il Teatro di Roma – per restituire alla scena un’opera rara e affascinante come L’Antigone di Mendelssohn: una delle opere più singolari del repertorio romantico nel suo coniugare la potenza del linguaggio musicale con la profondità del testo di Sofocle, nella traduzione tedesca di Jacob Christian Donner.

Un’opera fortemente significante, anche nell’attuale momento storico, scelta per inaugurare la Stagione Estiva dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro Ostia Antica Festival, Il senso del passato.

Un passato a cui ritornare per rispondere alla sua richiesta di essere continuamente ripreso, rianalizzato, riletto. Perché c’è sempre qualcosa di vivo nel passato che chiede continue ricostruzioni inedite.

Concertata da Francesco Lanzillotta – uno dei direttori d’orchestra più interessanti nel panorama musicale italiano; tra i più apprezzati della sua generazione e regolarmente ospite di importanti compagini orchestrali – l’esecuzione dell’Orchestra e del Coro maschile dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha trascinato il pubblico in sala in un’esperienza – colma di entusiastica passione – all’interno dell’intensità del mito e del fragile stare al mondo degli uomini.

Merita di essere ricordato che le musiche per L’Antigone di Mendelssohn sono state eseguite dal vivo solo una volta prima di questa occasione: nel 1986, quando l’Orchestra ceciliana le ha portate in scena all’Auditorium Pio, sotto la direzione di Marcello Panni.

Dal guizzo liquido e affilato si è rivelata la riflessione carismatica indotta sullo spettatore dagli interventi del narratore Massimo Popolizio, che hanno abilmente regolato il flusso della relazione tra musica e testo. Stimolando nello spettatore un autentico interrogarsi al cospetto del mare del passato, ancora così vivo e inquieto nel presente.

Ma il dono più grande che la partecipazione a questa esperienza di teatro musicale lo spettatore custodirà con sé è l’aver sperimentato come si può vivere la drammaticità della tragedia con meravigliosa passione entusiastica.

Quell’entusiasmo che sedusse Felix Mendelssohn durante le prove finalizzate alla prima messa in scena del 28 ottobre 1841: “ora abbiamo due prove al giorno – scriveva in una lettera – e i cori sembrano esplodere: è una vera gioia. Il compito in sé è stato meraviglioso e ci ho lavorato con grande piacere”.

Quell’entusiasmo che presso i Greci era la condizione di chi veniva invaso da un furore divino: l’indovino, il sacerdote, il poeta. Ma anche l’uomo. Perché l’entusiasmo è un sentimento di potenza suprema: un invasamento che ci pone in contatto con la parte divina che è in noi. Quel fervore impareggiabile, che è arcaicamente religioso e poetico, musicale e profetico, trascendente e confitto nel corpo.

Felix Mendelssohn

Mendelssohn sa con la sua musica provocare nello spettatore gli effetti di quest’energia, sublimandoli con echi romantici dal temperamento elegiaco, quale più alta espressione dell’arte come sentimento. Dove si raggiunge la sintesi tra commozione individuale e idealizzazione della realtà.

Un esempio meraviglioso di questa speciale cifra stilistica viene proposto allo spettatore attraverso la figura di Antigone, interpretata da Simonetta Solder in tutta la passionalità arcaica di bimba cantilenante, dai contorni taglienti quasi di sacerdotessa.

Massimo Popolizio – M° Francesco Lanzillotta – Simonetta Solder

Ma un’altra fulgente dimostrazione di questo stile ci viene restituita attraverso l’adattamento del testo recitato realizzato da Gianni Garrera – filologo, traduttore e studioso di riferimento in italia di Søren Kierkegaard – dove ad esempio il suicidio di Antigone viene metaforicamente paragonato al poetico dondolio di un’altalena.

E ancora, un altro fascinoso esempio è rintracciabile nell’Introduzione, dove viene stabilito il conflitto tra Creonte e Antìgone, tra Stato e individuo. Qui inizialmente si ascoltano accordi solenni in ritmo puntato (associati al sovrano Creonte): un Andante maestoso che viene bruscamente interrotto da un cambio di tempo, che introduce una sezione in ritmo ternario. Un Allegro assai appassionato che, nel tratteggiare il carattere di Antigone, segue uno sviluppo del tutto personale.

La composizione delle musiche di scena op. 55 per la tragedia di Sofocle è il frutto dell’incontro del più classico dei musicisti romantici con il più classico dei tragici greci. Nell’ ambiente culturale germanico l’Antigone costituiva l’esempio più perfetto di teatro, che i Greci ci avessero lasciato.

Il progetto originario prevedeva un’orchestrazione esclusivamente composta da strumenti che avessero degli equivalenti nell’antichità greca: il flauto (per l’aulo antico); la tuba e l’arpa (in sostituzione della lira). Le parti cantate poi dovevano essere affidate ad un coro maschile, che avrebbe seguito una linea rigorosamente monodica. Ma il regista, letterato e scrittore Ludwig Tieck dissuase l’amico Mendelssohn a procedere in tal senso: evidente era il rischio di una musica eccessivamente piatta e monotona rispetto ai gusti del tempo.

Mendelssohn rinunciò allora al suo proposito originario virando sull’uso di un’orchestra dove le parti corali venivano affidate ora ad un coro maschile, suddiviso in due semi cori con complessive quattro parti: due affidate ai tenori e due ai bassi. Complessivamente il coro constava di 16 cantori (diversamente dall’uso dell’epoca di Sofocle, che ne prevedeva 15) con un capo coro (un tenore o un basso) cui venivano affidate parti da solista.

Mendelssohn musicò per intero poi quei brani corali – momenti centrali dell’azione tragica – che fungono da intermezzo tra un episodio e l’altro: il parodo, i cinque stasimi e la parte finale dell’esodo.

“Il senso del passato” è il tema portante del Teatro Ostia Antica Festival, di cui L ’Antigone di Mendelssohn è lo spettacolo di apertura. Restare in dialogo con il passato è infatti lo snodo di questo testo sofocleo, nonché dell’avvincente spettacolo di teatro musicale, diretto da Francesco Lanzillotta.

Un passato che ci chiede di essere continuamente guardato, ascoltato, per divenire nuovo spunto di rilettura e quindi anche nuova riflessione sul presente.

Ce ne parla con struggente entusiasmo l’adattamento di Gianni Garrera, dove trovano ospitalità le insistenti richieste di Antigone – ma anche di Creonte, qui interpretato da Christoph Hülsen – affinché non solo i cittadini di Tebe ma anche gli spettatori si rendano disponibili a farsi “testimoni” della situazione dilemmatica, nella quale sia lei che Creonte si sono trovati ad essere protagonisti.

Simonetta Solder (Antigone) – Christoph Hülsen (Creonte) – Alessandro Budroni (La guardia, Il servo, Corifeo)

Frangente esistenziale non così lontano dai dilemmi contemporanei. Tanto che, a qualche livello, lo spettacolo di teatro musicale diretto da Lanzillotta tende a sottolineare quegli elementi del testo originale che lo rendono quasi “un processo” relativo ad un fatto di cronaca contemporanea.

Parallelamente, lo spettacolo risulta associabile anche ad una rievocazione sacra della passione di Antigone, scandita dalle stazioni annunciate dagli interventi narrativi di Massimo Popolizio: “Qualcuno ha seppellito…”; “E’ stata riconosciuta…”; “Ora Antigone percorre l’ultimo tratto viva …” ecc.

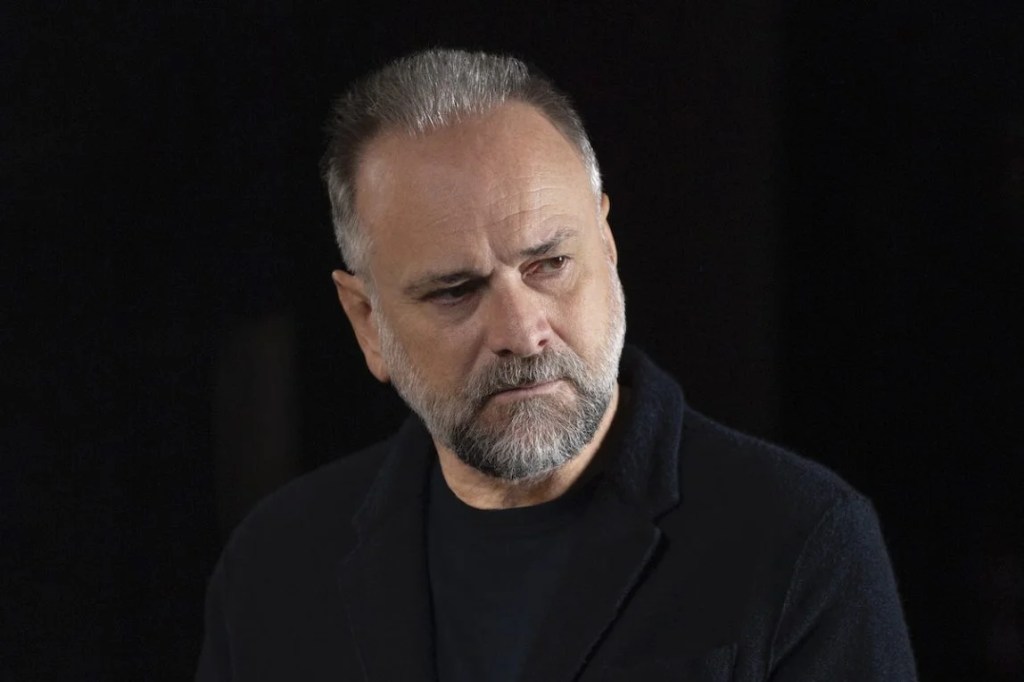

Massimo Popolizio

Perché una delle domande che il testo ci rivolge è:

Come si fa a tenere insieme una comunità, quando qualcuno non si riconosce più intorno a certe parole, come “stato di diritto”?

Ma anche:

Come si fa a tenere insieme una comunità, all’indomani di una guerra, quando un capo politico si trova in difficoltà nel gestire “le differenze” e – per evitare l’effetto contagio nonchè la perdita della proprio reputazione – è tentato di ricorrere alla violenza?

Voi spettatori cosa fareste? – sembra chiederci Sofocle.

La risposta ovviamente non può essere univoca ma andrà cercata di volta in volta nella pratica politica. Ma vale la pena chiedersi: qual è il principio che può guidare la politica nell’avere la sensibilità di capire quando e come mettere “confini” e quando invece è necessario “incontrarsi” sul confine?

Gianni Garrera

L’adattamento di Gianni Garrera prende forma proprio intorno al diverso modo di abitare il concetto di confine, da parte degli uomini. “Superare i limiti è l’insensatezza” ma il desiderio dell’uomo tende ad eccedere. Errare è quindi umano, ma ostinarsi è qualcosa che può accecare e che rischia di farci desistere dall’impegnarci a trovare “le parole” più adatte per esprimere il nostro disagio. Orientandoci piuttosto verso “il silenzio” e quindi verso la violenza dei gesti. E non riuscendo spesso a riconoscere, noi umani, che la saggezza umana non può mai essere “totale”, anziché continuare a confrontarci per incontrarci in qualche punto del confine delle differenze che ci separano, siamo spinti dall’odio a credere di poter esercitare un diritto alla violenza sull’altro, o su noi stessi.

Ad abitare, da viva, il confine della morte è condannata Antigone, per aver sollevato il problema se la morte di un “nemico” dello Stato possa essere oggetto di cura (di sepoltura) da parte di un familiare. E quell’accoglienza alla sua richiesta che non trova spazio in Creonte – che ricorda un po’ quel mancato cedere il passo su cui si scontrarono Edipo e Laio – Antigone è convinta che le verrà riconosciuta nel mondo sotterraneo di Ade, luogo di residenza di Dike (dea della giustizia). Ed è così che il desiderio di sepoltura raggiunge in Antigone un’ostinazione tale – sordo com’è ad ogni tipo di dubbio e alla cura verso la propria vita – da divenire un desiderio di morte.

Ma la capacità di decisione di Antigone non è libera dai lacci arcaici del suo γένος (ghénos = stirpe, famiglia). La narrazione di Sofocle infatti prende avvio da un antecedente fratricida – ancora una volta legato ad un mancato cedere il passo all’altro – consumato sulle mura di Tebe. E Sofocle scrive che i due fratelli di Antigone – Eteocle e Polinice – sono caduti di “reciproca” morte, “condividendo” una pozza con lo “stesso” sangue. Un sangue speciale, diverso: incestuoso, chiuso. Sangue di una famiglia dove i confini sociali sono saltati: dove un fratello (Edipo) può essere anche un padre. E dove una sorella, Antigone, può dire a Creonte che lei può farsi legge a se stessa: una legge tutta sua, della sua stirpe edipica, che sovverte l’ordine “normativo” della vita della società.

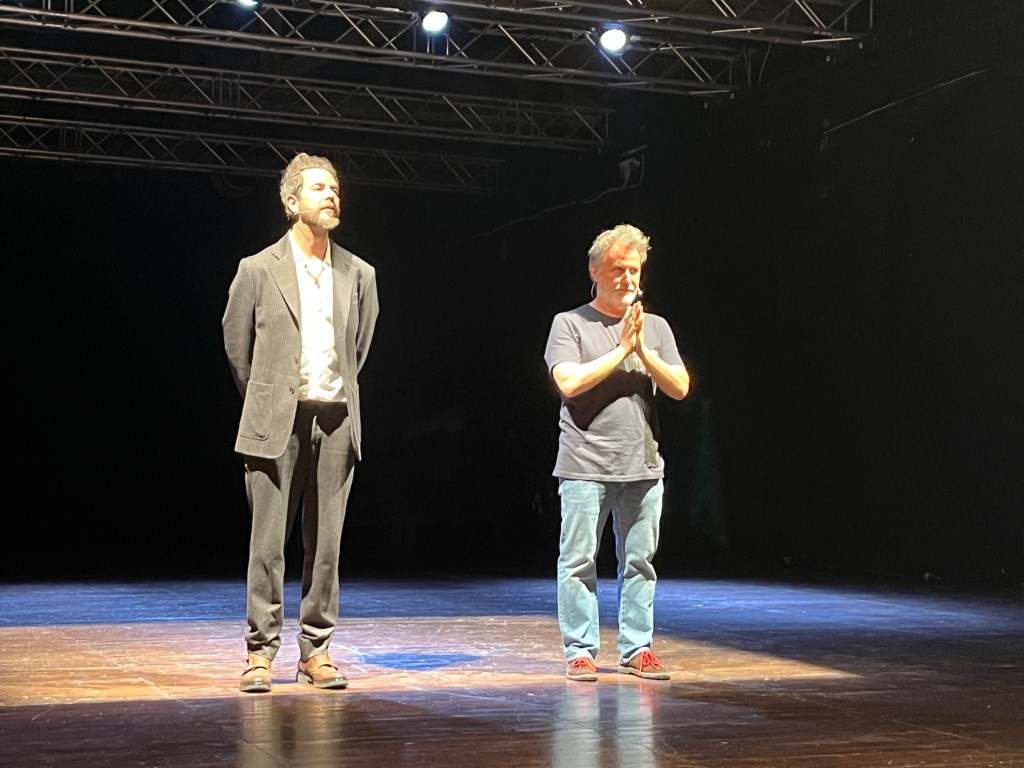

Andrea Secchi (maestro del Coro) – M° Francesco Lanzillotta (direttore)

Ma, al di là dei lacci arcaici che imbrigliano Antigone al suo destino, Sofocle sembra volerci chiedere:

come ci si educa al passaggio da individui a cittadini, da famiglia a società?

Un dilemma nel quale anche noi siamo stati recentemente chiamati in causa, in occasione della crisi pandemica, dove abbiamo sperimentato come nessuno si salva da solo e che anche chi ci è prossimo può esserci “nemico”.

Hegel nei “Lineamenti di filosofia del diritto” immaginava che un passaggio graduale dalla sfera individuale a quella pubblica potesse avvenire attraverso l’istituzione scolastica.

Ma anche il Teatro, da sempre, si dedica a svezzarci da “figli” al rango di “cittadini”.

Lo stretto legame fra il teatro tragico del v secolo a.C. e la politica ateniese ne è un dato di fatto, largamente condiviso. E quello di Sofocle impegnato nell’educare la sua Atene – splendida ma anche piena di contraddizioni – é il profilo di un moderato vicino, per mentalità e ideali, ai ceti aristocratici ateniesi, propenso a collaborare con la democrazia periclea, ma al tempo stesso costantemente impegnato a segnalare al suo pubblico le debolezze intrinseche di quel sistema e i rischi di una sua degenerazione.

Ecco allora che questo interrogarsi sul “senso del passato” che ci propone il Teatro Ostia Antica Festival diventa oggi più che mai necessario. E l’entusiasmante Antigone di Mendelssohn diretta da Francesco Lanzillotta, ne è stata una luminosa occasione di riflessione.

Il prossimo appuntamento del

Teatro Ostia Antica Festival

Il senso del passato

sarà

al Teatro Romano di Ostia Antica

dal 2 al 6 Luglio

con Edipo Re di Sofocle

traduzione Gianni Garrera

adattamento e regia Luca De Fusco

Recensione di Sonia Remoli