18 e 19 Marzo 2025

“Ma quanto siamo mostruosi ! “ – sembra volerci confessare, suo malgrado, Thomas Bernhard.

Tutti: è una postura anche dei deboli. La riceviamo a corredo, per natura, non appena gettati al mondo.

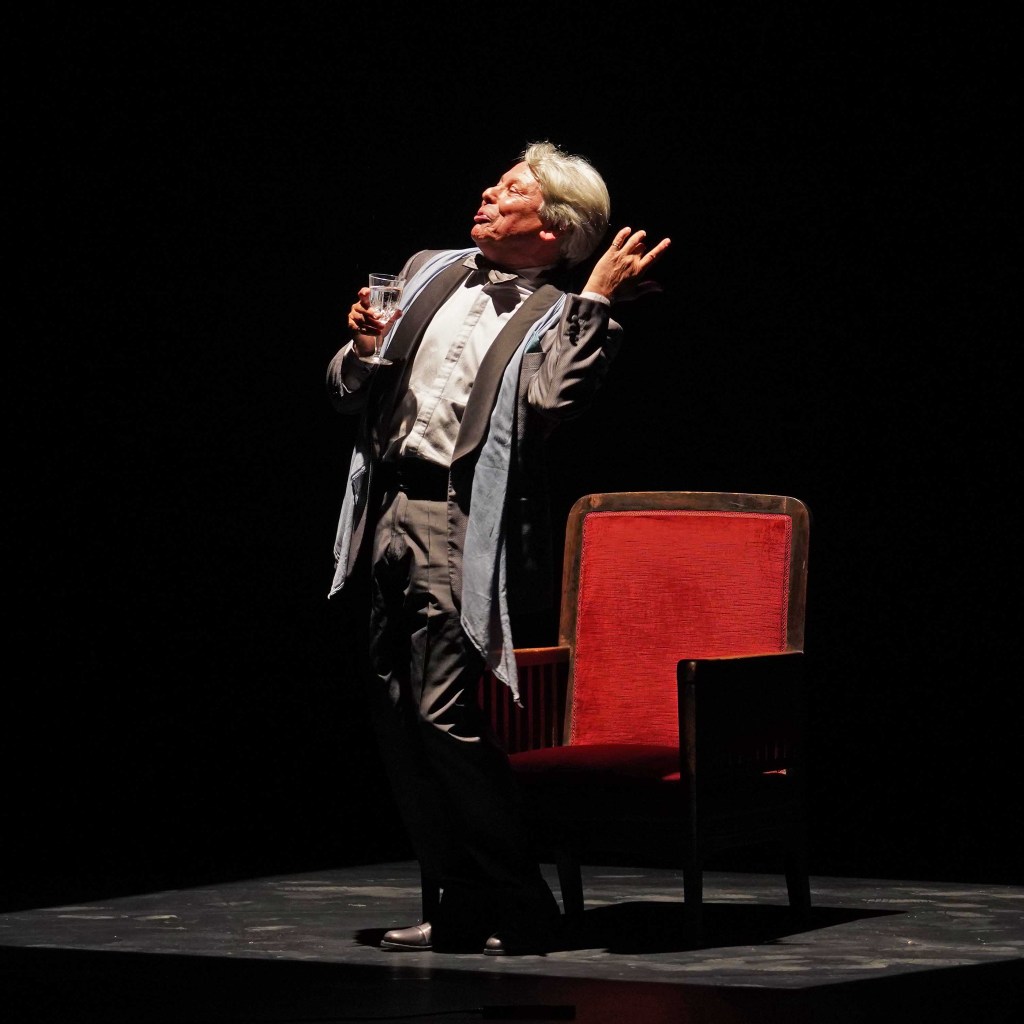

Questo testo avviluppante nel suo essere sferzante – e servito allo spettatore con irresistibile gustosità da Marco Sgrosso (attore, regista, pedagogo e co-fondatore assieme ad Elena Bucci della compagnia “Le belle bandiere”) e dal suo complice in musicalità Cristiano Arcelli (affermato sassofonista) – si apre e si chiude con un’innocente debolezza.

Marco Sgrosso – Cristiano Arcelli

(ph. Luca Bolognese)

Ma così non è. Perché, paradossalmente, anche chi si tiene a distanza, e ben separato (come il protagonista), si scoprirà simile a coloro che depreca. Anche lui “coniuge” – diversamente coniugato – a loro: unito dallo stesso giogo, quello che ci porta ad essere per natura persone mostruose.

Lui però, il protagonista, è anche “libero” e quindi capace di “mettersi in salvo”. Perché desideroso di trovare respiro a questa “irritante” e soffocante inclinazione, attraverso la scrittura.

“… e intanto correvo, come fuggendo da un incubo, correvo, correvo sempre più velocemente… e pensavo, mentre correvo, che le persone che ho sempre odiato e odio adesso e sempre odierò le maledico ma non posso fare a meno di amarle…e mentre correvo pensavo su questa cena artistica io scriverò, pensavo…non importa che cosa, solo subito, pensavo, subito e immediatamente, prima che sia troppo tardi…”

Eh sì, è davvero difficile entrare autenticamente in relazione con l’altro, investendo la propria libertà e il proprio tempo per sperimentare equilibri sempre nuovi con chi ci è diverso. Non a caso questo è il tema che acutamente il Teatro Basilica ha scelto di coniugare e declinare quest’anno all’interno della programmazione teatrale 2024-2025 intitolata “Persone”, ricordando come il padre della medicina Ippocrate invitasse i suoi pazienti – per conoscere meglio se stessi e quindi per relazionarsi meglio con gli altri – “ad allontanarsi dalla vita quotidiana” prescrivendo loro, oltre al riposo e al digiuno, di vedere almeno tre tragedie e una commedia.

Anche qui in “A colpi d’ascia. Una irritazione” di T. Bernhard, il protagonista da più di venti anni ha provato a “tenersi a distanza” dal mondo dall’ipocrisia di quegli artisti e intellettuali viennesi, soliti riunirsi in un’atroce mondanità. Così come prova, senza riuscirci, a declinare il recente invito dei coniugi Auersberger. E poi, pentitosi ferocemente, prova ancora a tenersi a distanza dal convivio del dopo teatro.

Ma lo fa morbidamente accolto nella sua Bergère, come su un trono. Da dove – apparentemente defilato ma in verità protagonista, com’è la natura stessa della poltrona con la quale entra in simbiosi – non fa che ridursi alla stessa ipocrisia di quegli ipocriti, che critica in quanto tali.

E’ il sax di Cristiano Arcelli ad aiutarci ad entrare ancor più in relazione con il protagonista di questo romanzo. Perché il sax è un’estensione dell’anima ed é sua la capacità di suonare bene sia da solista che in un ensemble. Lo stesso si può dire dell’estensione interpretativa di Marco Sgrosso che pur restituendo la verve egoica del protagonista, ce ne rende insieme la miriade di “variazioni”, proprie del suo (e nostro) condominio psichico.

(ph. Paolo Cortesi)

Sgrosso fa un uso potentemente inquieto degli occhi, a cui lega un efficacissimo e morboso gusto ad assaporare tutti i più reconditi sapori del disgusto, di cui possono essere farcite onomatopeicamente (e non solo) le parole. Irresistibile, ad esempio, l’insostenibile scioglievolezza del sottotesto insito nel costrutto “bosco d’alto fusto a colpi d’ascia”.

Ma l’essenza del personaggio di Sgrosso è opportunamente rigida. E solo perifericamente lo abita un brio furiosamente scattante. Tutto in lui recita: finanche i capelli. E’ lui il gallo del pollaio: ce ne parla anche la drammaturgia del disegno luci (curata da Loredana Oddone). E la stessa prossemica.

E ancora il sassofono: strumento meravigliosamente imperfetto. Come la condizione umana, che secondo Bernahard rischia l’autodistruzione se si prefigge un ideale di “perfezione”. “Ogni cosa è ridicola, se paragonata alla morte” – fu il suo commento quando ricevette un premio nazionale nel 1968. Confrontarsi con qualcuno migliore di noi può essere una tragedia: può rendere troppo vulnerabile la nostra intima natura di “soccombenti”.

“Non necessariamente dobbiamo essere dei geni per poter essere unici al mondo” – fa dire Bernhard al narratore de “Il soccombente”: il primo volume dedicato all’arte della musica della Trilogia delle arti, di cui “A colpi d’ascia. Una irritazione” è il secondo (dedicato all’arte del teatro) e “Antichi maestri” il terzo, dedicato all’arte della pittura.

Il nostro essere imperfetti è infatti un tema che avviluppa moltissimo Bernhard e che esplora in tutte le sue variazioni, passandole allo spietato vaglio della razionalità.

“Quelle persone credono, poiché si sono fatte un nome e hanno ricevuto molti premi e pubblicato molti libri e venduto quadri a molti musei e pubblicato i loro libri presso le migliori case editrici e sistemato i loro quadri nei migliori musei, poiché questo Stato disgustoso ha concesso loro tutti i possibili premi e ha appeso al loro petto ogni possibile medaglia e decorazione, quelle persone credono per questo di essere diventate qualcuno, e invece, pensavo, non sono diventate nessuno”.

O anche:

“…E una simile persona ha il coraggio di sostenere come se niente fosse che lei scrive meglio di quella Virginia Woolf che io, da quando ho cominciato a riflettere sulla letteratura, ammiro e considero la prima di tutte le scrittrici al mondo”.

Il suo feroce odio verso tutti coloro che credono di essere diventati, o di poter diventare, “qualcuno” ci parla di quanto sia importante per Bernhard capire dove trovare comunque una sua personale “identità”.

Una possibile risposta può essere rintracciata nel suo stile di scrittura, che è lo specchio del suo particolare, e quindi unico, modo di stare al mondo: uno stile che si basa sull’ossessione del ritmo quasi maniacale che è la riproposizione del suo ritmo esistenziale. Vitale, anche se è un respirare che si dà in una continua ripetizione di concetti che produce l’effetto di un andamento a spirale, piuttosto che quello di una consequenzialità lineare. Ma la consequenzialità implica “legami”, o almeno “relazioni”, dai quali Bernhard si tiene accuratamente alla larga, traumatizzato com’è dalla sua origine. Un’origine che vive non tanto nel passato ma nel presente, nell’istante che fugge.

E seppure il mondo risulti così orrendo e le ruminazioni della mente non lascino spazio ad alcun ottimismo, i meccanismi trovati da Bernhard per esprimere il disastro in cui viviamo sono davvero esilaranti.

Uno spettacolo questo di e con Marco Sgrosso che fin da subito, nonostante la complessità dello stile di Bernhard, è riuscito ad avviluppare l’attenzione e il gusto dello spettatore. Che si è poi scatenato avviluppando, a su volta, Marco Sgrosso e Cristiano Arcelli in un lunghissimo applauso.

Recensione di Sonia Remoli