dal 19 Novembre al 1° Dicembre 2024

Desiderare essere desiderati dal desiderio dell’altro è una tensione vitale che ci eccede. Supera la nostra capacità di stare al mondo. Può non trovare argini nella saggezza, né nella volontà. Ed è così, fino all’ultimo dei nostri giorni.

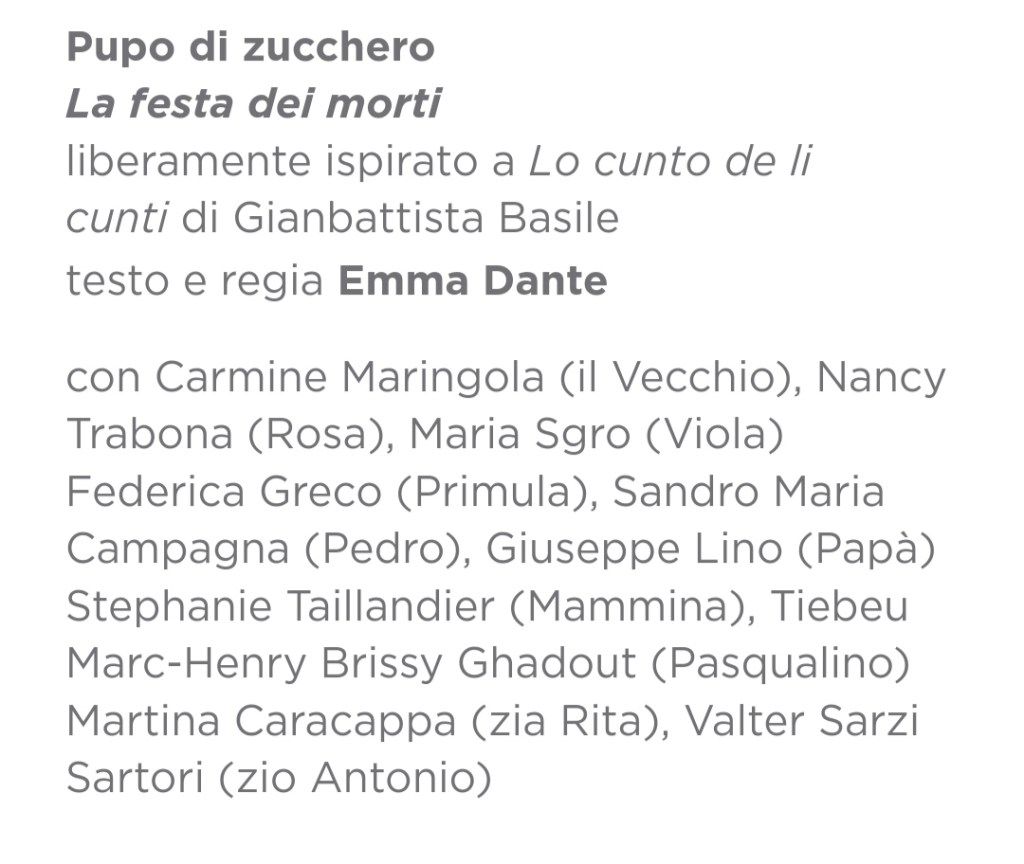

Ce ne parla con indulgente ferocia questo spettacolo di Emma Dante: una riscrittura, la sua, di una favola tratta da “Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille” di Giambattista Basile (1634). Una raccolta di 50 favole, raccontate in 5 giorni da 10 vecchie donne il cui nome, in napoletano, ricorda il difetto che le contraddistingue.

Emma Dante

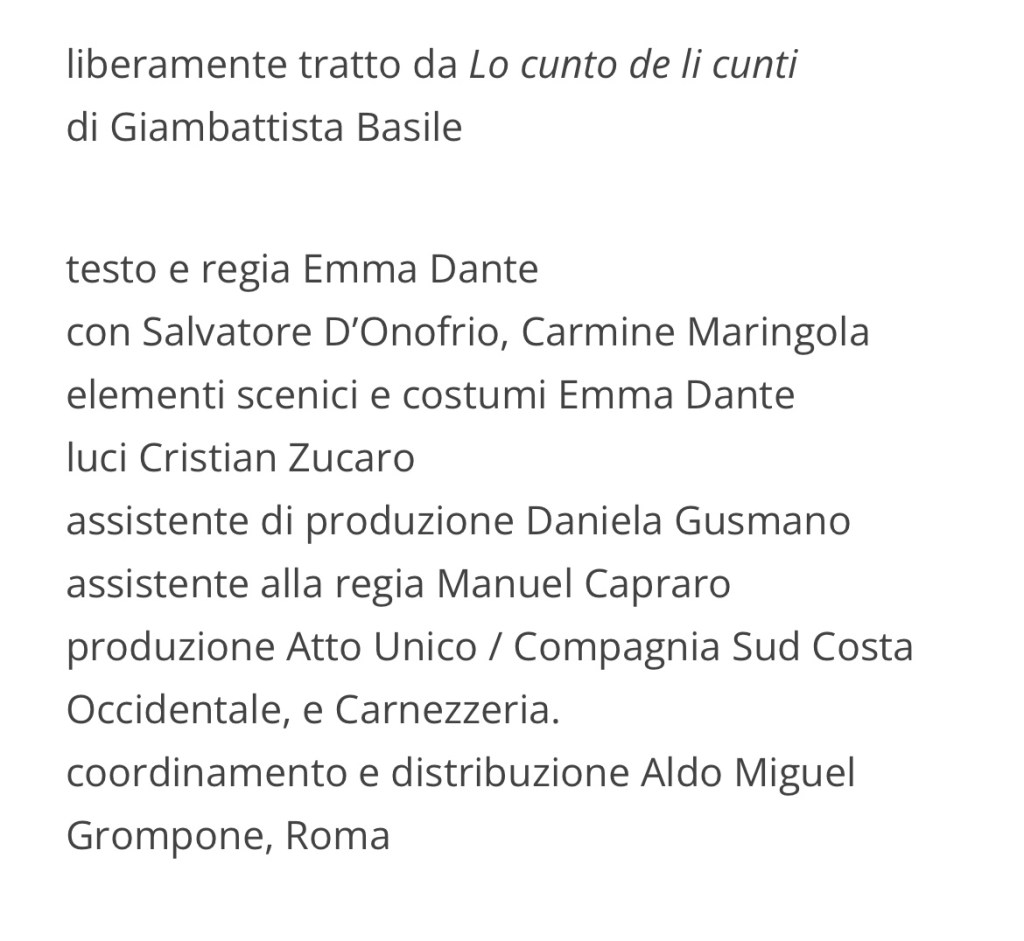

Con “La scortecata” la Dante riprende e rielabora la favola de “lo trattenimiento decemo de la iornata primma”: Rosina (104 anni) e Carolina (99 anni) sono due sorelle per le quali la vita è diventata un peso. E sognano la morte come una liberazione dal tempo, che la noia tende a far stagnare. I loro ruoli sono affidati dalla Dante a due uomini – Salvatore D’Onofrio e Carmine Maringola – interpreti di mirabolante bravura.

Carolina è la più insofferente e fin dall’inizio ci confida che desidera ardentemente “prendere una scorciatoia per i campi celesti”.

Nell’attesa, si tengono vivacemente impegnate ad immaginare di essere protagoniste di una storia d’amore (“a noi non ci ha mai voluto nessuno”). E siccome quando si sogna lo si fa in grande, loro sognano una storia d’amore con un re.

Salvatore D’Onofrio (Rosina) – Carmine Maringola (Carolina)

L’eros spazza via la loro malinconia tanto che, nello stabilire chi delle due potrà sedurre il re, decidono di intavolare una competizione su chi riuscirà – almeno nella superficie ridotta del dito mignolo – a raggiungere una levigatura e una morbidezza di pelle migliore. Per raggiungere questo obiettivo sono d’accordo che sia necessario succhiarsi il dito con zelo.

Sebbene siano entrambe ripiegate su loro stesse a causa di un’artrosi deformante, non desiderano tanto ritrovare una postura eretta, quanto una pelle liscia e tonica. La pelle ricopre tutto il nostro corpo ed è il nostro involucro, ciò che delimita il nostro mondo da quello esterno. E’ la nostra barriera ed attraverso di essa esprimiamo ciò che siamo, i nostri stati d’animo e le nostre emozioni. Sulla pelle sono disegnate e trattenute tutte le nostre memorie esperienziali e le emozioni che le hanno accompagnate. Desiderare una pelle nuova significa allora desiderare una vita nuova.

Salvatore D’Onofrio (Rosina) – Carmine Maringola (Carolina)

La Dante – da sempre appassionata dalle storie di famiglie, in quanto è in questo microcosmo che prende forma un individuo – immerge i due attori in un’epifania, che si manifesta dentro una scena vuota. Fatta eccezione per due seggioline e un castello in miniatura, che materializza il loro sognare diventare regine. In verità di una scenografia non se ne sente affatto il bisogno: i due attori sono loro stessi poetico paesaggio. Attraverso la loro lingua – un dialetto napoletano di strada dal sapore vagamente arcaico, che si traduce in una mirabile riscrittura sui loro corpi acciaccati ma non intorpiditi – sono gustosamente il contenente e il contenuto della scena.

Ma non tutto invecchia in un corpo centenario: la favola ci racconta che in verità il re resta sedotto dalla voce di Carolina, tanto da scambiarla per quella di una giovane vergine. Esiste quindi un corpo, quello della voce, che può mantenersi vivo e continuare a regalare vibrazioni ma quando poi il re si reca da Carolina per conoscerla, lei si palesa solo attraverso il suo mignolo, per il quale il re impazzisce.

Carmine Maringola (il re) – Salvator D’Onofrio (Rosina)

Arriva così il momento dell’incontro d’amore ma i due – sebbene siano distratti da odori e sapori poco giovanili – trasportati dalle note veloci ed eccitanti di un mambo trascorrono una notte d’amore.

Ed è stupefacente vedere come all’estro registico della Dante – complice la solida e multiforme interpretazione degli attori – basti un telo bianco, che alluda ad un letto e che poi plasticamente venga coreografato in movimenti di avvicinamenti e di allontanamenti eroticamente sagaci, per far sognare ed entusiasmare lo spettatore.

Ma al risveglio il re vede con gli occhi chi è Carolina e la allontana per la sua bruttezza e vecchiezza. Tramutata in giovane donna da una fata, viene poi ripresa dal re, ora in moglie. Anche qui, per raccontare una notte d’amore solleticando l’immaginazione dello spettatore, la regia della Dante ha solo bisogno del suo irrinunciabile baule, dal quale far uscire quella polvere di stelle che si materializzerà dapprima in un profumatissimo talco per impreziosire la pelle e che poi darà forma ad una fulgente parrucca e ad una veste. Per suggerire meraviglie, come dietro ad un ventaglio.

Carmine Maringola (Carolina) – Salvator D’Onofrio (il re)

Con il finale Emma Dante introduce un cambiamento: alla sua Carolina non basta il divertimento dell’immaginazione, offerto dalla favola. Non basta la seduzione del far immaginare. In lei eccede la consapevolezza di non essere mai stata desiderata dal desiderio di un altro. A maggior ragione adesso che è così invecchiata, come impietosamente gli occhi rivelano. Il suo, non è tanto un peccato di vanità, come nella favola di Basile: la Dante allude ad una nostra natura, ad una condizione esistenziale che ci accomuna tutti.

Ma si può ancora fare qualcosa, secondo Carolina. C’è ancora un altro “sogno” che può accompagnarla più vicino ai campi celesti. E ancora una volta sarà Rosina ad aiutarla.

Uno spettacolo che ci rapisce gli occhi e il cuore. E che – pur posando lo sguardo su una nostra tensione esistenziale – ci dimostra con allegra spietatezza come anche la vecchiaia possa essere arditamente, eversivamente, estrosamente, erotica.

Recensione di Sonia Remoli