dal 19 al 30 Marzo 2025

“Portateci con voi”.

Questo oggi ci chiederebbero – secondo lo sguardo registico di Valerio Binasco – quei sei personaggi in cerca d’autore, che hanno sempre faticato a farsi capire.

Il loro messaggio è così urgente che ci viene preannunciato già prendendo posto in sala: il sipario non è completamente chiuso ma lascia come una porta aperta sulla scena retrostante. E al termine della rappresentazione, ugualmente, gli attori ne trattengono la chiusura completa.

E’ un messaggio dalla commovente bellezza.

Un messaggio puntuale nel parlare di noi sempre, e in particolar modo oggi. Perché urla il nostro bisogno di essere guardati con appassionata curiosità da chi ci è simile, ma ancor di più da chi da noi differisce. Facendoci prossimi tra diversi.

Perché l’altro che è “fuori di noi” è lo specchio dell’altro che è “dentro di noi”: è quella nostra parte interiore che tendiamo a silenziare perché troppo diversa da un presunto sentire comune e quindi più difficile da essere compresa dagli altri.

Anche le luci di sala stanno lì e non scendono, quando la scena inizia a popolarsi. A ribadire l’esigenza che quei sei personaggi siano bagnati e abitino la luce della realtà e non solo quella della fantasia dell’autore. Loro sono tra noi. Loro sono in noi. Non possiamo non accoglierli, non possiamo non portarli con noi.

In questo senso il luogo della scena in cui avvengono le prove di teatro (la cura delle scene è di Guido Fiorato) può essere letto come metafora del teatro della nostra psiche, dove continuamente vanno in scena le prove del dialogo e della censura tra le nostre aree più logiche e quelle più creativamente libere. Un dialogo che prevede cambi d’ habitus (di modi di essere); pensieri da memorizzare facendoli propri; scenari di possibilità d’azione e di senso a cui dare continuamente accoglienza, ecc.

Una predisposizione di cui i giovani allievi di una possibile scuola di recitazione – nello specifico qui quella del Teatro Stabile di Torino – sanno farsi vibranti interpreti: nel bene e nel male; con entusiasmo e con impacci di grazia. Come è naturale che sia.

Lo stesso non si può dire, almeno inizialmente, per il Direttore di scena che – come lascia immaginare la sua malcelata insofferenza verso il modo di fare dell’assistente, così come il suo continuo bisogno di immobilità e di confini (che però luccichino) – si trova a vivere una fase crisi: di irrigidimento, di eccessivo controllo protettivo e quindi di sterile creatività. Una crisi che, come tutte le crisi, è occasione per entrare in ascolto di noi stessi, attraverso nuovi incontri. Provando a farne un uso fertile.

E l’occasione non manca.

Infatti proprio mentre stanno mettendo in prova “Il giuoco delle parti” appaiono epifanicamente i “Sei personaggi in cerca d’autore”. Quasi come per evocazione di qualcosa che “risuona” e che aspetta solo che si crei un piccolo varco di comunicazione, per manifestarsi. Invadendo il confine di sigillata separazione e di messa in sicurezza.

In verità, qui in Binasco, inizialmente sono quattro i personaggi in cerca d’autore: è un gesto di cura del regista e un dono d’attenzione per compensare, almeno in parte, quella mancanza d’attenzione verso i due figli piccoli ai quali non è stata precedentemente concessa, tanto da morire per incuria familiare. Loro entreranno in scena successivamente e prenderanno corpo e anima in due giovani allievi della scuola di teatro.

Inconsapevolmente, accade allora che durante le prove de “Il giuoco delle parti” il Direttore di scena scelga di riapprofondire proprio delle scene le cui tematiche sono decisamente affini all’altra opera di Pirandello: quella dei “Sei personaggi in cerca d’autore”. E sarà proprio l’apertura appassionata verso queste tematiche a lasciare aperto un piccolo varco al loro ingresso. Proprio come la postura del sipario ci ha aiutato a visualizzare, prendendo posto insala.

Ne “Il giuoco delle parti” Silia, moglie di Leone e amante di Guido, si dispera per non sentirsi libera di desiderare e di essere desiderata. Suo marito, infatti, concedendole di essergli infedele – a patto di piccole ritualità quotidiane da ottemperare in ossequio agli occhi della gente – soffoca quella irresistibile esplosione del desiderio che si realizza solo quando si infrange un argine. Qualcosa di molto simile alla storia dell’Amalia dei “Sei personaggi in cerca d’autore”: lasciata totalmente libera dal marito di “intendersela” con il suo aiutante. Anzi, costretta. E: “Io soffoco, mi sento come in carcere” – dice la giovane interprete di Silia, alla prova.

Il Direttore di scena, per rendere la sua interpretazione più credibile, le suggerisce di pensare a qualcuno che ha odiato pur amandolo. E lei nel cercare in sé l’assurda mescolanza di questo sentimento, ricorda di provarlo verso suo padre, che l’ha abbandonata. Anche questo tema, così drammaticamente reale, non fa che far “risuonare” la storia del padre dei “Sei personaggi in cerca d’autore”.

E lo stesso figlio legittimo dirà di “sentirsi in carcere”, tanto “non sa cosa fare di ciò che prova”. E non avendo le parole per dirlo, il suo disagio, rischierà di cadere vittima di questa mancata comunicazione tra le parti della sua personalità.

Rischio che il nostro stare al mondo sempre corre, in particolare in questo frangente storico, in cui si crede di poter risolvere ogni disagio con il denaro. Inseriti come siamo in una morsa capitalistica che ci invita a desiderare continuamente qualcosa di nuovo, realizzabile acquistando l’ultima versione di qualunque prodotto sul mercato.

E invece il desiderio, quello autentico, quello che ci fa vivere vibrantemente e con soddisfazione, non solo non è acquistabile ma richiede un provato equilibrio tra la tentazione ad avere tutto e ad essere tutto e la consapevolezza che il desiderio per potersi esprimere ha bisogno di essere alimentato dal confine al non tutto, segnato dall’interiorizzazione di una legge.

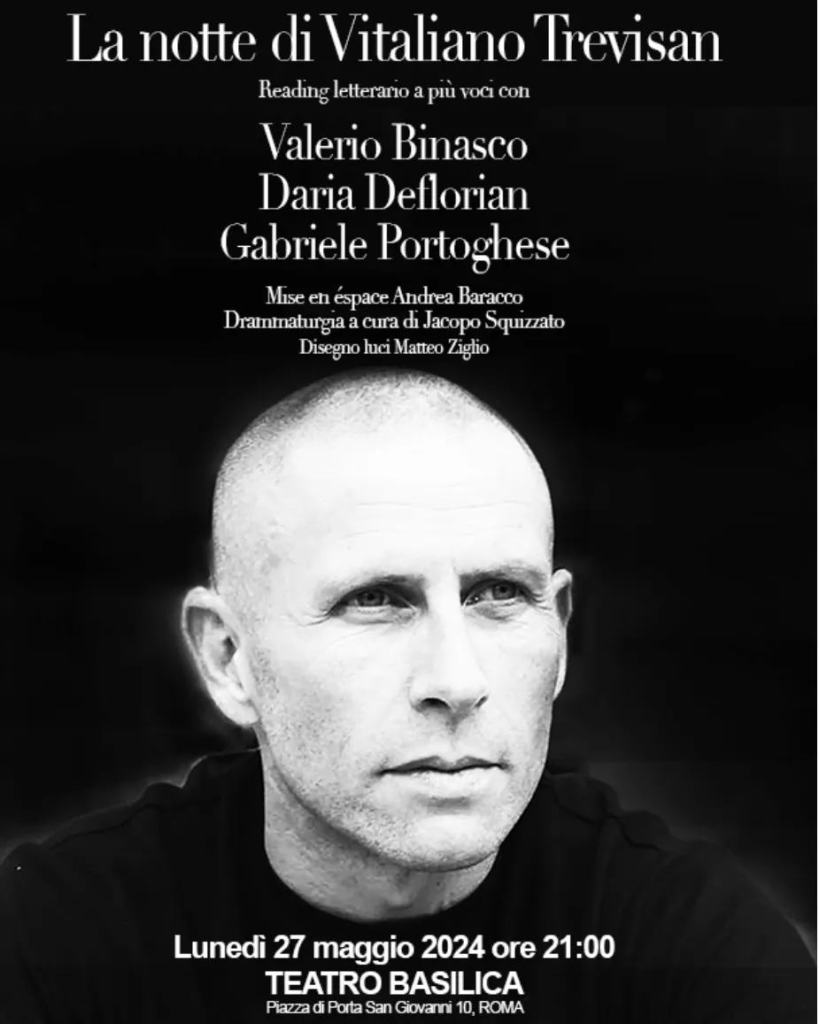

La regia di Valerio Binasco si rivela di incandescente necessità in questo momento storico, in cui più che in altri periodi siamo disorientati.

La capacità di Binasco di rileggere il passato della tradizione e di darle voce fino a farla parlare laddove ancora non aveva avuto modo di esprimersi – o di esprimersi in una determinata modalità – è un’operazione culturale assai preziosa, che contribuisce a testimoniare la portata fertilmente tellurica di un’opera come i “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Gli stessi personaggi, incarnandosi negli attori che Binasco ha selezionato e diretto in questa prospettiva, restituiscono quel qualcosa che ora ha l’opportunità di tornare ad avere la forza di brillare.

Oltre alla già menzionata efficacia della scelta caduta sull’impaziente entusiasmo dei giovani allievi dello Stabile di Torino – vivi in sensibile propositività – e sono Alessandro Ambrosi, Cecilia Bramati, Ilaria Campani, Maria Teresa Castello, Alice Fazzi, Samuele Finocchiaro, Christian Gaglione, Sara Gedeone, Francesco Halupca, Martina Montini, Greta Petronillo, Andrea Tartaglia, Maria Trenta -risulta davvero interessante l’interpretazione del padre del Binasco attore.

Un padre con un determinato passato, ora fertilmente sedimentato e quindi aperto alla concertazione di possibili equilibri. Un padre che impara a fissare un limite sempre nuovo all’esuberanza vendicativa della figliastra (una tempestosamente magnifica Giordana Faggiano), un uomo che riconosce la sua “evaporazione” come marito (dell’arrendevole moglie di Sara Bertelà, commovente madre dal vigoroso istinto protettivo) e come padre di un figlio alienato, non solo prossemicamente dagli altri, ma intimamente da se stesso. Gli dà nerbo un interessante Giovanni Drago.

Ma il padre di Binasco dimostra di saper tessere relazioni anche con la vivace confusione esistenziale e professionale del Direttore di scena: un regista a cui Jurij Ferrini dona la capacità del saper attendere e del saper cogliere l’opportunità che questa sua fase di crisi gli sta offrendo.

Perché portare con noi “i nostri” personaggi in cerca di un autore – che spesso rivediamo a specchio in quelli degli altri – ci rende solidali.

E quindi più forti, perché creativamente liberi.

Recensione di Sonia Remoli