PROGETTO ČECHOV, terza tappa

Anton Čechov / Leonardo Lidi

TEATRO VASCELLO, dal 3 all’8 Dicembre 2024

C’è qualcosa che rischia di essere spazzato via, di andare perduto.

C’è qualcosa che stiamo privando della sua “eccezionalità”, soppiantandolo con qualcosa di “utile”.

Ma cosa significa “utile”?

Diversamente dall’uso comune che siamo soliti attribuirle, la parola “utile” non allude tanto all’ “usare” e “all’essere usato”, quanto piuttosto al “rendere utile”.

Non si tratta quindi di una furbizia o di una sottomissione, quanto piuttosto di un’attività creativa. “Utile” non è solo una funzione economica ma anche un valore esistenziale, sociale e politico.

“Utile” è ciò che rende fertile qualcos’altro: la qualità della vita personale e comunitaria, ad esempio.

Ma come siamo arrivati a questo punto ?

Com’è che siamo arrivati a buttar via cose, pensando solo alla loro “utilità” economica?

Leonardo Lidi

Anche da queste domande si genera il “Progetto Čechov” di Leonardo Lidi: dalla sua urgenza di erede del passato, che desidera rendere onore alla tradizione. Per poi tradirla sapientemente, al fine di renderla vicina e d’ispirazione per il presente.

Un presente che, come ogni volta accade nei momenti di transizione, ci chiede di non sottrarci all’esigenza di rivalutare le nostre responsabilità, per poter affrontare fertilmente, insieme, i necessari cambiamenti.

Responsabilità vitali che il teatro da sempre – e con sempre nuove modalità – fotografa e racconta, mosso dall’urgenza di affrontarle.

Ecco allora che la penetrante sensibilità di Leonardo Lidi si mette al servizio di un’attiva presa di coscienza su come il passato – anche teatrale – può fornirci delle “utili “idee per affrontare periodi di particolare difficolta adattativa, che ciclicamente si presentano nel corso della storia.

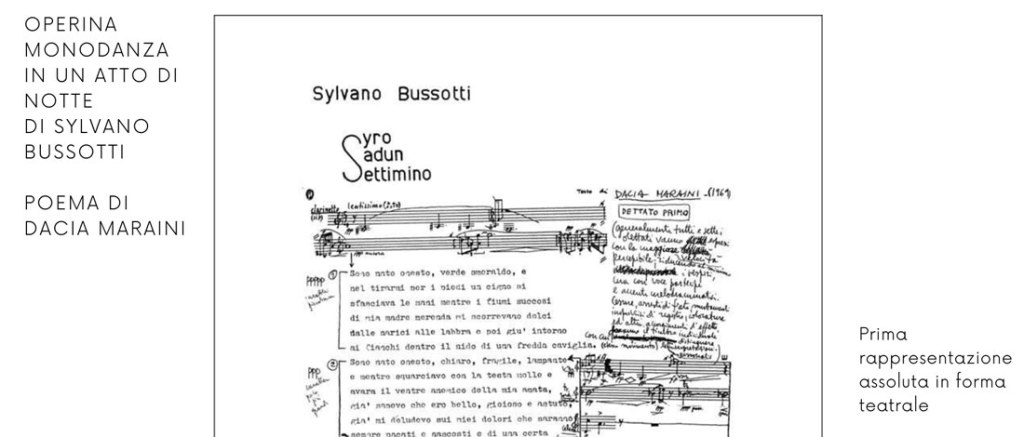

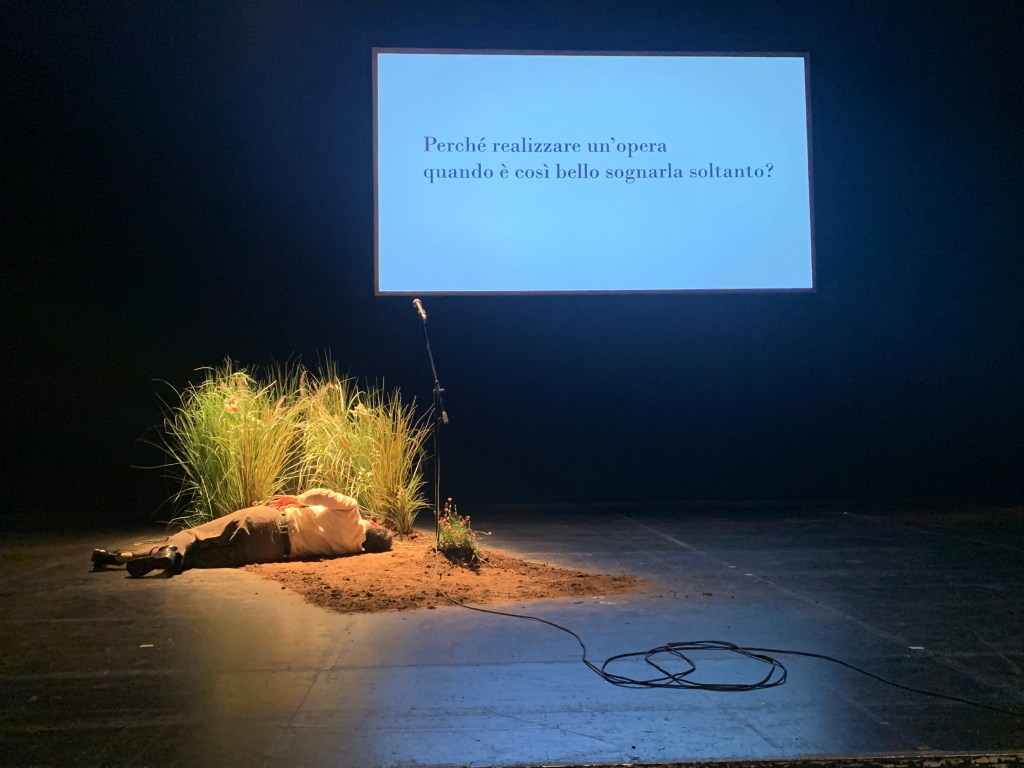

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

Quello che infatti accade ora ne “Il giardino dei ciliegi” è il risultato di qualcosa che si era già presentato ne “Il gabbiano” , che si era manifestato in “Zio Vanja” e che ora qui, nella terza opera della trilogia, produce i suoi effetti devastanti.

Acutamente Lidi già entrando in sala ci immerge in un’atmosfera scenica “barbarica”: qualcosa è passato a spazzare via quelle sedie che ne “Il gabbiano” erano allineate in fondo alla scena – in un dietro le quinte a vista – dove gli attori sedevano in attesa di entrare in scena.

Ora invece quello che lì era dietro (il futuro) è divenuto qui, ne “Il giardino dei ciliegi”, il presente. Ma gli attori, ognuno con il proprio ruolo e quindi con la propria responsabilità – proprio così come nella vita – hanno tardato ad agire. E ora quello che prima accoglieva la loro attesa è divenuto inaccogliente, visto che nessuno di loro ha considerato “utile” entrare in scena.

“Il gabbiano” regia di Leonardo Lidi

Quel presente che ne “Il gabbiano” era così aperto – e che veniva così ben rappresentato da una scena totalmente libera e quindi disponibile ad essere plasmata – già spaventava assai.

Perché è questo l’effetto che può farci la libertà: può non solo inebriarci ma anche angosciarci

“…Ti senti sola

Con la tua libertà

Ed è per questo

Che tu

Ritornerai…”

Lo spazio scenico, allora così ampio, era già un po’ troppo prudentemente vissuto. Ci si accalcava spesso tutti intorno a quella panchina, che ora ne “Il giardino dei ciliegi” scopriremo essere tornata sul fondo, laddove una volta erano le sedie degli attori in attesa di entrare e prendere il loro ruolo nella scena. Non solo teatrale. Per dare voce alla loro interpretazione del presente e quindi alla loro vocazione esistenziale.

“Zio Vanja” regia di Leonardo Lidi

Una prudenza che inizia a diventare terrore in “Zio Vanja” dove gli attori scelgono di muoversi in una scena presente, il cui sguardo è reso miope da un alto muro di legno. Sul quale si desidera aderire, quasi a restarne epidermicamente ed esistenzialmente incollati. Concedendosi giusto lo spazio per mantenere la postura seduta e quella eretta. E pochi passi di libertà.

Un presente “in campo corto”, dove ci si limita alla fisiologia del mangiare e del dormire. Ma soprattutto dove si beve molta vodka. Per mantenere ancora vivo un barlume di ardire in amore.

Ma continuando a restare paralizzati dalla libertà esplorativa offerta dal nuovo contesto storico in mutamento – quello tra 800 e 900 certo, ma così vicino anche al nostro – si finisce per ritrovarsi ancora in attesa di “debuttare”. Ancora alla prova. Anzi: ancora in attesa. Ma non c’è più nulla d’attendere, se non le conseguenze di una difficoltà sempre più atarassica ad affrontare i mutamenti.

Così facendo si finisce col perdere anche la preziosa relazione con la natura. Qui ne “Il giardino dei ciliegi” è impossibile non notare il trionfo della plastica sul legno. Un legno che resta solo come cielo di un passato che, come un deus ex macchina, a volte plana sul presente con le ali della nostalgia.

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

E quella plastica – apparentemente così economicamente “utile”, così fallace sinonimo di benessere e di democrazia dei consumi – arriva a contaminare anche i tessuti degli abiti di scena, seconda pelle di “habiti”, ovvero modi di fare e costumi etico-sociali. Laddove, infatti, ne “Il gabbiano” sopravviveva la preziosa naturalità del lino, che poi in “Zio Vanja” declina in cotone, qui ne “Il giardino dei ciliegi” diventa il trionfo del tessuto tecnico e quindi sintetico.

“Il gabbiano” regia di Leonardo Lidi

“Zio Vanja” regia di Leonardo Lidi

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

Della stessa tragica involuzione Lidi ci rende partecipi anche attraverso il riflesso che questa produce sulla recitazione degli attori, sul loro diverso modo di esprimere lo stato di disagio.

Se infatti ne “Il gabbiano” il linguaggio espressivo conservava ancora una fertile malizia, che trovava una particolare forma musicale nei ritmi sostenuti – sebbene tentati dalla fuga nell’irrazionalità dell’assenza dei segni d’interpunzione, così come dei principi della logica- ; in “Zio Vanja” Lidi rende più perturbante l’incarnazione attoriale ed esistenziale spingendola verso un ondivago senso delle parole, esaltato per contrasto da una solida immobilità del corpo dell’attore, che si apre solo meccanicamente ad una rottura dei piani. Quasi burattini nelle mani del fato. Per poi arrivare qui, ne “Il giardino dei ciliegi”, ad assistere paradossalmente a come la paralisi d’azione abbia provocato una rottura quasi totale degli argini tra tragico e comico; tra riso e pianto; tra causa ed effetto. Anche la stessa arte medica ha perso la sua capacità terapeutica. E laddove la conoscenza di se stessi è maggiormente oscura, anche i generi si prestano a scivolare più fluidamente l’uno nell’altro.

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

E così, quasi come un contrappasso, quella duttilità e quell’entusiasmo che di almeno un pizzico avrebbero potuto superare la paura dei cambiamenti, ora si scatenano in una fluidità indistinta. Che provoca, per reazione, il sorriso ma che, subito dopo, stringe la pancia dello spettatore in un giro di morsa.

Perché una Dunjasa che si ostina a rimanere giovane, rifiutando la responsabilità dei suoi anni racconta molto di noi, della nostra tendenza, ad esempio genitoriale, a farci complici dei nostri figli, più che loro testimoni del segreto di un sano desiderare.

Perché un Lopachin così subdolo ci ricorda il fare tipico da presentatore delle nostre amate televendite.

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

Perché un First ridotto in sedia rotelle e a sua volta in sedia, ci parla di come anche noi oggi tendiamo a dimenticarci del nostro passato. E, così facendo, non possiamo se non condannarci a ripeterlo. Come provocatoriamente ci invita a cantare Lopachin:

“Ritornerai…

Ritroverai

Tutte le cose che

Tu non volevi

Vedere intorno a te

E scoprirai

Che nulla è cambiato

Che sono restato

L’illuso di sempre…”

Perché la tensione a non modificarci è innata al nostro corredo genetico, orientato all’autoconservazione.

Perché ad affrontare con coraggio la libertà e i suoi mutamenti si impara. E solo poi, si può trasmetterla.

“Il giardino dei ciliegi” regia di Leonardo Lidi

Ma Lidi inserisce anche un alito di speranza. E lo fa, ad esempio, quando sceglie di ambientare la festa da ballo in un’atmosfera di denuncia e di ribellione, quale quella espressa dalla musica rap. Un genere e una filosofia che abbracciano elementi del rock, dell’elettronica e del jazz, dando vita a nuovi stili e a suoni unici.

Perchè questo di Leonardo Lidi è il compimento di una trilogia capace di “rendersi utile e di renderci utili ”. Grazie al suo spingerci verso una presa di coscienza : quella che precede l’audacia di difendere i valori che ci rendono creativamente umani; quella che ci stimola a cercare in noi e nella vita qualcosa di “utile”, cioè di creativamente interessante.

Perché quando scopriamo qualcosa che ci interessa scopriamo un legame “utile”, qualcosa che ci avvicina a qualcosa, o a qualcuno.

Perché l’interesse è la cifra dell’unione fra noi e tutto il mondo intorno.

Ed è un invito alla partecipazione e al coinvolgimento.

Applausi per “Il giardino dei ciliegi” di Leonardo Lidi

Senza interesse ci si accontenta di vivere in una squallida torre d’avorio, capaci solo di osservazioni distanti e distorte, evitando di calarsi davvero nella realtà per rendersi nodo solido di una rete.

Coerentemente il Teatro di Leonardo Lidi si dà come un teatro di attori inclini a riconoscere preferibile un desiderio di crescita e di testimonianza collettivo, piuttosto che miopemente individuale. Un teatro e uno stile di vita sociale e politico dove ciascuno è consapevole di splendere in quanto parte irrinunciabile di un tutto.

Un Teatro che non smette di divertire, pur non proponendosi mai come un teatro “innocuo”.

Un Teatro “utile”.

Recensione di Sonia Remoli