– Commedia in tre atti di Eduardo De Filippo –

dal 25 Novembre 2025 al 4 Gennaio 2026

“Sì, ma ci vuole coraggio”.

Con queste parole Eduardo De Filippo decide di farci conoscere il titolo del romanzo che zia Memé sta scrivendo con l’aiuto del Dott. Cefercola.

Eduardo De Filippo

Memé – scissa tra una maternità iperprotettiva e una femminilità d’avanguardia – è donna che non si accontenta rassegnata e soddisfatta. Piuttosto è alla continua ricerca di conoscere se stessa, per un bisogno irrinunciabile di sentirsi viva, piena di entusiasmo.

Il suo romanzo è infatti una sorta di autobiografia che si propone di trasformare il caos “dei ricordi, delle impressioni, delle delusioni, delle rinunzie” in una narrazione. Stimolando così in lei un processo interiore di autoconsapevolezza tale da permetterle di dare un senso alla propria esistenza, ridefinire la propria identità, elaborare il passato e connettersi più profondamente con sé stessa e con gli altri.

E’ lei, zia Memé (qui una sapientemente umana Anita Bartolucci) il punto di riferimento della famiglia, quando si tratta di capire come meglio relazionarsi l’uno all’altro.

La zia dichiara infatti che, sebbene nella sua vita inevitabilmente ci siano state delle rinunce, “la mia vita è stata una vita felice, o per lo meno ho fatto tutto il possibile per farla essere come volevo io”.

Quindi, a qualche livello, Eduardo De Filippo ci sta dicendo che si può essere felici, “sì, ma ci vuole coraggio”.

Teresa Saponangelo (Rosa Priore) – Claudio Di Palma (Peppino Priore)

Perché ci vuole coraggio per aprirsi fino a fare “esodo” dal nostro egoismo, per diventare “prossimo” dell’altro. Superando le barriere dell’incomunicabilità e della diffidenza.

Coraggio che sfugge, a volte, a Peppino (qui un luminosamente inquieto Claudio De Palma). Il quale nei momenti in cui tenta di entrare in relazione con qualcuno, soprattutto con sua moglie Rosa (qui una Teresa Saponangelo di vertiginosa bellezza), si sente “invaso” da immaginifiche presenze. Tanto da reagire sentendo l’urgenza ossessiva di “chiudere gli occhi” a tutte le finestre. Come a tenere fuori tutti gli sguardi su di lui.

Ci vuole coraggio allora anche a restare in ascolto dell’altro per la sua unicità, fatta di fragilità. Entrare in relazione significa infatti farsi luogo di creazione di significato. Luogo che trascende la semplice connessione, per trasformarsi in un percorso di cura reciproca, di scoperta di sé e quindi di superamento del proprio egoismo.

Rossella De Martino(Virginia, cameriera), Paolo Serra (Luigi Ianniello), Teresa Saponangelo (Rosa Priore)

(ph. Tommaso Le Pera)

E poi ci vuole coraggio anche a tirar fuori “le amarezze” o, ancor meglio, a discuterne con l’altro non appena si palesino. Al di là dell’angoscia di essere esclusi dal suo sguardo e dalle sue attenzioni. Senza reagire solo in difesa, ma anche in avanscoperta. Aprendosi all’intimità di un dialogo: “Noi – dirà Peppino sul finale a sua moglie Rosa – io e te, siamo stati tanti anni insieme, abbiamo fatto tre figli, e non siamo riusciti a raggiungere quell’intimità che ti fa dire pane al pane, vino al vino”.

Il coraggio di cui ci parla Eduardo si relaziona con la paura, che può essere saggia, e diventa l’intervento umano che supera l’istinto. Perché qualcosa di luminoso lo chiede, da dentro di noi.

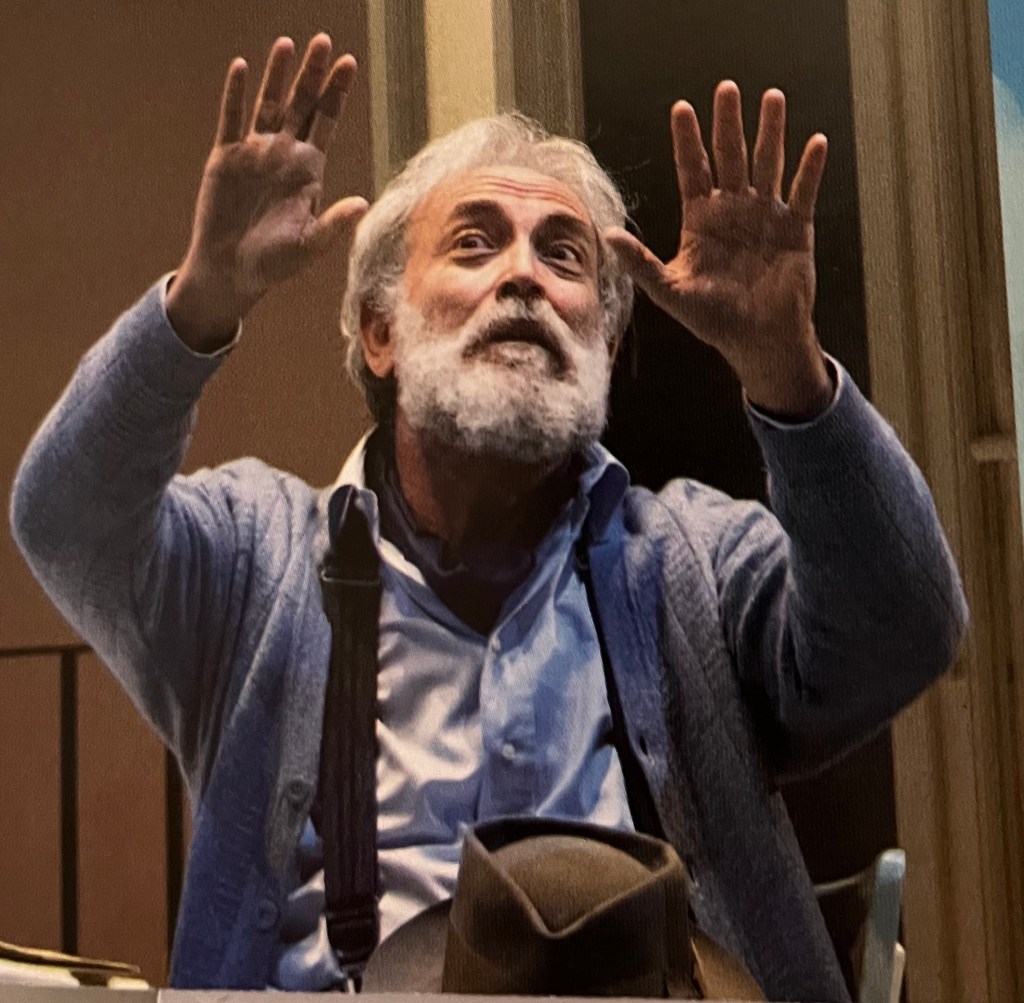

Luca De Fusco

(ph. Tommaso Le Pera)

Profondamente acuta la scelta registica di Luca De Fusco di valorizzare questa tensione tra dentro e fuori, tra conosciuto e sconosciuto, tra sè e altro da sè, visualizzandola attraverso lo spazio scenico -fisico e metaforico- del balcone.

Uno spazio che rappresenta il confine tra pubblico e privato: un elemento di transizione tra interno ed esterno, tra passato e futuro. Che funge da specchio per le emozioni e le aspirazioni umane: dalla celebrazione dell’amore romantico, alla rappresentazione della malinconia esistenziale. La cura delle scene e dei costumi è di Marta Crisolini Malatesta.

(ph. Tommaso Le Pera)

Icastica la scena di apertura dello spettacolo con i protagonisti – tranne Rosa e Virginia intente nel laboratorio alchemico della cucina – prossemicamente “in relazione” sulla soglia del balcone di casa Priore. Chi immergendosi, chi sfuggendo, la luce surreale del proprio sé più intimo e inconscio (la cura della drammaturgia delle luci è di Gigi Saccomandi). Tutti sotto un cielo azzurro, abitato da nuvole che parlano di impermanenza, di trasformazione, di mutevolezza. Ma anche di libertà.

Non a caso “Sabato, domenica e lunedì “ è una commedia che Eduardo inserisce nella “Cantata dei giorni dispari”: una raccolta di commedie – scritte dal 1945 al 1973 – dove i “giorni dispari” sono quelli negativi, quelli legati a ciò che resta della realtà sociale, dopo le distruzioni materiali e morali causate dalla guerra.

E la prima forma di socialità ad essere analizzata è proprio quella della famiglia – specchio dei cambiamenti sociali – mostrando la frammentazione del nucleo patriarcale, i conflitti generazionali, il difficile rapporto tra padri e figli. Ed evidenziando come l’unità familiare possa sgretolarsi sotto il peso di tensioni individuali e sociali, riflesso anche del disagio di un’epoca.

Qui in“Sabato, Domenica e Lunedì” Eduardo, con la sua sapiente cifra stilistica dolce-amara, lascia emergere dai toni della commedia temi di rilevanza sociale, come ad esempio il mito del lavoro e il suo efficientismo sterile, che finisce per svuotare e rendere gli uomini spaesati di fronte alla gestione del tempo libero. E ancora, la seduzione della pubblicità e la sua ipocrita fidelizzazione attraverso concorsi a premi.

E poi la crisi dei padri, quasi infastiditi dalle scelte dei propri figli: dal farsi testimoni creativi – e quindi anche critici – dell’eredità paterna. Padri che fanno fatica “a saper tramontare” , ovvero a lasciare spazio ai figli, ritirandosi dal centro della scena per permettere loro di crearsi una propria identità. Senza rimanere ingombranti.

(ph. Tommaso Le Pera)

Perché la famiglia è un pò come il ragù, sembra volerci dire Eduardo.

E’ una ritualità che si fonda sulla cura e sul saper attendere.

E’ un incontro sempre uguale e sempre nuovo da condividere.

Teresa Saponangelo (Rosa Priore)

(ph. Tommaso Le Pera)

La lunga e lenta cottura del ragù è infatti metafora della cura e del tempo da dedicare alla relazione con l’altro. Un atto d’amore che non si dà una volta per tutte, ma che chiede di rinnovarsi continuamente. Ogni volta. Lo stesso termine “ragù” – derivando dal francese “ragoût” e a sua volta dal verbo “ragoûter” – significa “risvegliare l’appetito” o “ravvivare il gusto”.

Non a caso Rosa sottolinea l’importanza di un ingrediente “scomodo” come la cipolla. Una pungente amarezza il cui segreto è – quando soffriggendo lentamente si consuma fino a creare intorno al pezzo di carne una specie di crosta nera – versarvi sopra il quantitativo necessario di vino bianco, cosicché la crosta si sciolga fino ad ottenere “quella sostanza dorata e caramellosa che si amalgama con la conserva di pomodoro. E si ottiene quella salsa densa e compatta che diventa di un colore palissandro scuro, quando il vero ragù è riuscito alla perfezione”.

Claudio Di Palma (Peppino Priore)

(ph. Tommaso Le Pera)

Quell’amarezza inevitabile anche in una relazione di coppia, o familiare, che richiede di essere annaffiata da un generoso versare di parole a chiarimento. Per tirar fuori da questa amarezza quel caramello che poi si sposa magnificamente con la passionalità creativa.

E invece Rosa e Peppino è almeno da quattro mesi che si soffriggono nell’amarezza, senza versare neanche un filo di parole sull’accaduto. Ne risulta che Peppino ha perso il suo appetito, facendosi possedere dal “quel mostro dagli occhi verdi” della gelosia e lasciandosi “fare dalla Luna”, che “quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire gli uomini”. E Rosa si sta caricando di rabbia, come una molla pronta a saltare fuori dalla scatola, che ancora la contiene, fino a spegnersi dolorosamente.

Al malcelato rancore che fatica a liquefarsi tra Rosa e Peppino e che finirà per far “attaccare” la loro relazione alle pareti del contenitore familiare, si somma una lunga “pippiatura”.

Mersilia Sokoli (Giulianella)

Una fase cioè di lentissima cottura delle “varie specie di carni”, rappresentata dall’esuberante vitalità inquieta dei figli e di un nonno tutti in bilico tra la tentazione a replicare l’imprinting familiare e la voglia di inserirsi nel futuro; la zia Memé che sublima la sua iper protezione verso il figlio con la passione per i libri e per l’emancipazione femminile; la generosa espansività dei vicini di casa Ianniello; una cameriera con la croce di un fratello traumatizzato dagli orrori della guerra e uno zio che alla fragranza del ragù preferisce le tavole del teatro.

Teresa Saponangelo ((Rosa Priore) – Claudio Di Palma ( Peppino Priore)

Il regista De Fusco sa lasciar parlare il testo di Eduardo De Filippo in tutta la sua valenza carica di sfumature, restituendo ed interpretando quel “fermento contestatario, quell’anticipazione dell’avvento del divorzio in Italia, quell’apparente fusione di finti rapporti cordiali in una famiglia, in cui convivono i rappresentanti di tre generazioni” ( Eduardo De Filippo sul «Roma» del 7 maggio 1969).

Ma soprattutto la regia di De Fusco veicola efficacemente quella calda e pungente sensazione che, solo entrando in una “relazione” amorosa, due persone possono restare unite: non per il matrimonio e nemmeno per i figli.

Piuttosto per quel desiderare ancora una volta un nuovo inizio, che si genera quando l’esuberante amarezza trova un varco nell’intimità del dialogo: in “un affacciarsi”, che tiene l’altro negli occhi. Anche dopo che scompare alla vista.

Maria Cristina Gionta (Elena)

Lo spettacolo di De Fusco si avvale della complicità di un folto cast attoriale accordatissimo,

Teresa Saponangelo, Claudio Di Palma, Pasquale Aprile, Alessandro Balletta, Anita Bartolucci, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Rossella De Martino, Renato De Simone, Antonio Elia, Maria Cristina Gionta, Gianluca Merolli, Domenico Moccia, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Serra, Mersilia Sokoli

che brilla e commuove nel restituire la sensazione di come noi umani – al di là delle più disparate differenze sociali e culturali – si vive tutti di attenzioni e di sguardi.

Altrimenti è come non esistere, è come essere invisibili.

“Ma mannaggia la morte fetente: ma perché la gente non capisce mai per conto suo quello che può essere il desiderio di una persona e l’accontenta subito, senza costringere questo disgraziato ad usare la forza per ottenere quello che gli spetterebbe di diritto?”.

Francesco Biscione (Antonio Piscopo, padre di Rosa)

Recensione di Sonia Remoli