dal 7 al 18 Gennaio 2026

“Ah, come sono tutti nervosi! Come sono tutti nervosi! E quanto amore…oh, lago stregone!”

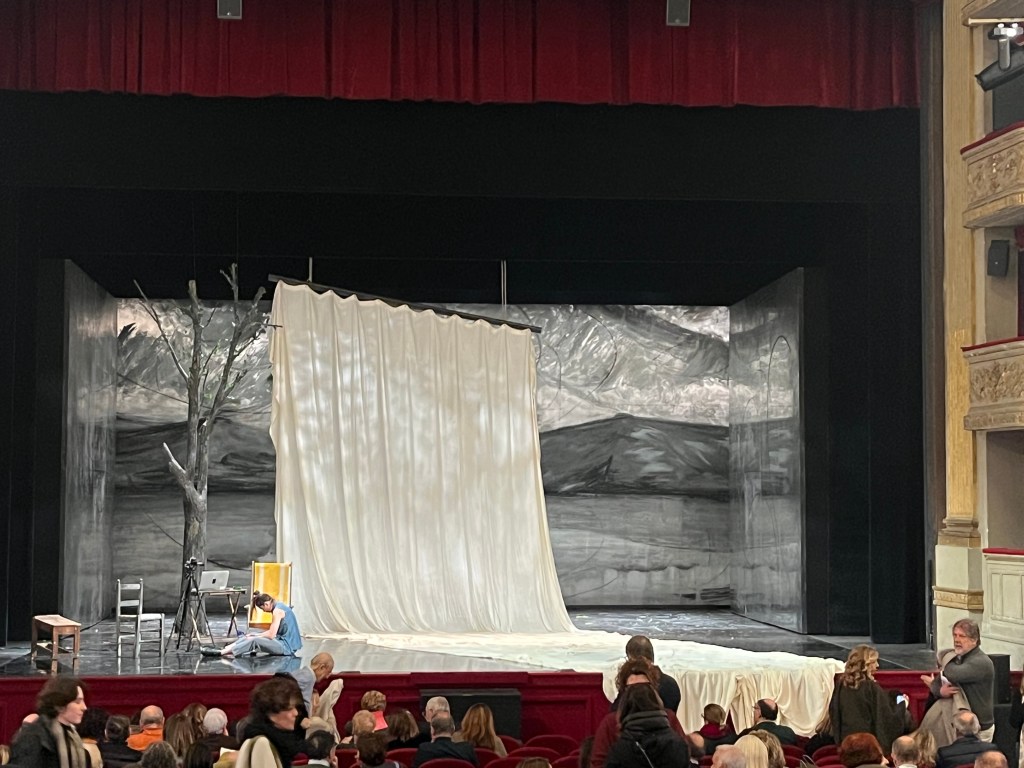

Un paesaggio dell’umore attira lo spettatore al momento di prendere posto in sala.

E’ uno spazio che parla a profondità psicologiche, abitato meta-teatralmente da un sipario che ricorda suggestivamente l’apertura alare di un gabbiano. Una fatale apertura che contagia lo spazio scenico, fino a protendersi in platea.

Captati in questa energia lacustre, se ne viene bruscamente destati dall’esagitata entrata in scena del maestro Semen Semerovič Medvedenko, intraprendentemente impegnato a proporsi in amore all’ermetica Maša. Un maestro, qui Medvedenko, che quasi come un messaggero impetuosamente scoordinato, porta in platea tutta la carica ansiogena che abita questi personaggi.

Un’ansia anche messaggera di un dono, in quanto segnale di un necessario risveglio dell’energia che non si sta esprimendo. Un’ansia, quindi, riflesso di un’indolente apatia.

Tutto in questa messa in scena parla di riflessi, di specchi, di rimandi, di risonanze interiori. Dalla drammaturgia delle scene di Laura Benzi e dalla loro poetica illuminazione (la cura delle luci é di Pasquale Mari) alla scelta delle musiche di Massimo Cordovani; dall’habitus narrato dal costume di scena di ciascun personaggio (la cura dei costumi é di Alessio Rosati) all’ascolto che ogni interprete dedica all’altro, e quindi a se stesso.

L’atmosfera che qui riesce a crearsi – e nella quale ci si affida a lasciarsi trasportare (dopo un iniziale spaesamento) complice un cast attoriale trascinante nella parola, nel gesto e nel canto – é quella che precede e segue una sorta di autoconoscenza.

Va in scena, infatti, una comunità fotografata nell’umana difficoltà ad affrontare fertilmente un momento di crisi: uno di quei momenti di cambiamento che costantemente si avvicendano nella nostra esistenza.

Una comunità che tende a restare sorda alle nuove sollecitazioni e alle nuove esigenze emergenti, delle quali si fanno portavoce le generazioni dei più giovani.

Una comunità che prende le distanze, qui, dalla nuova drammaturgia di Kostja, anche perché ne avverte la fertile minaccia.

(ph. Serena Pea)

Irina Nikolaevna Arkadina, ad esempio, si sente toccata dalla messa in scena di questo “dramma dalle nuove forme” già prima che vada in scena, perché percepisce che prestargli attenzione significherebbe finire per riflettersi sulle sue acque specchianti. E continuamente cerca di sabotarlo. Sente, infatti, che queste “nuove forme” artistiche la spingeranno a venir meno alla sua ferrea regola di vita: non guardare mai al futuro. E alle conseguenze in esso racchiuse, esito di scelte precedentemente prese. Non a caso si rivolge al figlio con le parole che un’altra madre, quella di Amleto, scelse in un frangente esistenziale non dissimile. Parole inconsce, che sanno di profezia.

E ancora: da una diversa inquietudine viene colta Nina, interprete del dramma di Kostja. Anche lei si é vista riflessa “sull’acqua” della partitura di attrice e di donna. Anche lei, già prima della messa in scena, tende a sfuggire lo sguardo che le rimanda il riflesso delle parole che sta interiorizzando. E dice a Kostja: “Il vostro dramma é difficile da recitare. Non ci sono personaggi vivi. C’è poca azione, soltanto declamazione… e poi secondo me in un dramma ci dev’essere assolutamente l’amore”.

Čechov ci lascia immaginare il nuovo dramma di Kostja come una sperimentazione dalle caratteriste conoscitive non troppo dissimili da quelle di una seduta ipnotica, complice il setting lacustre: “o voi, venerabili vecchie ombre, che nottetempo vi librate sopra questo lago, addormentateci, e che noi si possa sognare ciò che accadrà tra duecentomila anni”. Una sperimentazione conoscitiva che permette di tornare a ricontattare quelle energie, alle quali nella vita cosciente non si ha il coraggio di lasciare libera espressione.

Ecco allora che qui in scena, opportunamente suggestionati, gli occhi e i cuori del suo pubblico si aprono sul riflesso che le invocate venerabili vecchie ombre del lago rimandano come “una proiezione”. Dove il testo drammaturgico di Kostja, declamato da Nina come una sorta di litania, si dà qui attraverso un’immersione nella realtà ormai senza vita: “in questo vuoto la mia voce echeggia desolata e nessuno l’ascolta”.

Una “proiezione” da cui poter riemergere trasformati allorquando lo spirito si fonderà alla materia, in una fertile accoglienza. Proprio come dovrebbe accadere tra le diverse generazioni.

In risposta, allora, al non “saper tramontare” dei personaggi più adulti di questa commedia – atteggiamento comune anche tra i nostri attuali boomers che si ostinano ad aspettare “la fine dell’Occidente” – Filippo Dini avverte l’esigenza di affrontare concretamente il tema del confronto generazionale (presente in tutte le opere di Čechov e in questo testo in particolare) offrendo la conduzione registica della scena lo spettacolo di Kostja al giovane autore e regista Leonardo Manzan. Anche lui, come Kostja, artista rivoluzionario; anche lui alla continua ricerca di forme nuove; due volte vincitore alla Biennale di Venezia.

“Saper tramontare” – sosteneva Nietzsche – significa accettare la propria umana natura di ponte: di esseri in transizione. Una natura umana che – andando al di là dei valori tradizionali, così come di quelli nichilisti – riesca a diventare consapevole della bellezza del “poter far da ponte” lasciando spazio anche ad una diversa vitalità.

Un insegnamento che Dini tiene a mente anche quando si occupa di regia, scegliendo di lavorare sul concetto secondo cui lo spettacolo “si fa insieme” agli attori. Tanto che il regista diviene colui che “sa mettere in campo le condizioni per il darsi di una primavera tra gli attori”. Un concetto cardine, questo del poter contare sul “riunirsi insieme” per affrontare nuove e complesse sfide, che Dini sottolinea qui lasciando che l’ermetica Maša possa riuscire ad esprimerlo attraverso il canto della “Sky fall” di Adele :

Lascia che l’imminente catastrofe, s’abbatta su di noi, in quel momento resteremo saldi

L’affronteremo tutti assieme

Dall’imminente catastrofe noi ripartiremo

E allora, cosa rende “un’esistenza noiosa e inavvertibile, tutti simili l’uno all’altro, tutti infelici”?

E cosa invece rende un’esistenza “interessante, luminosa, piena di significato?”.

Dedicarsi a conoscere il proprio talento, anche nelle più oscure profondità misteriose.

Un talento qui rappresentato dal “gabbiano”, simbolo di libertà, ma anche di erranza e quindi di continua e fragile ricerca.

E qui Dini ci restituisce la tensione di un’umanità “nell’estate del proprio scontento”:

“Qui si soffoca” – dice Maša; “Mi sento oppresso” – dice Sorin.

Perché l’ansia diviene il sintomo – e insieme il segnale per la cura – dell’incapacità ad esprimere se stessi e le proprie emozioni.

“Uomini che avrebbero voluto” – direbbe Sorin.

“Non ho ancora trovato quello che sto cercando” – dice Nina, dando espressione al suo più autentico sentire attraverso il canto di I Still Haven’t Found What I’m Looking For degli U2.

E ancora: “Chi sono io ? Che cosa sono?…non ho alcuna attitudine …” – confida Kostja allo zio Sorin.

“Non c’è niente di peggio che essere presi del sogno di un altro” – sosteneva il filosofo Gilles Deleuze. Questa condizione infatti è uno dei terreni più fertili per veder crescere giovani che diventeranno adulti insicuri, inadeguati e costantemente alla ricerca di approvazione.

Una parte di Kostja sente infatti che il suo valore dipende dalle aspettative degli altri, dai loro sogni su di lui (e lo stesso può dirsi per gli altri giovani del dramma). E così finisce che Kostja nell’esplorarsi, non si senta libero di fallire o di cambiare idea. Sviluppando un senso di identità più esterno (“chi devo essere?”) che interno (“chi sono davvero?”) che impedirà al suo talento e quindi al suo “gabbiano” di volare, librandosi nelle sterminate immensità della vita.

Un concetto acutamente visualizzato anche attraverso i costumi di scena.

(ph. Serena Pea)

Geniale il Boris Aleksèevič Trigorin di Filippo Dini – interprete oltre che regista dello spettacolo – il cui costume di scena visualizza efficacemente l’habitus, il modo di essere, che Dini restituisce a questo personaggio. Un uomo che vive la celebrità espressa dallo status del tailleur, come una divisa dall’improbabile taglio sportivo da giovane universitario, il cui logo riporta narcisisticamente l’iniziale del suo nome. Un magnificamente infantile Trigorin, grande proprio grazie alle sue fragilità autunnali, stampate nella fioritura della sua camicia.

Ricca in estro la tuta anti radiazioni nucleari con maschera antigas della Nina della scena “Lo spettacolo di Kostja”: efficace allusione allo scenario in cui sopravvivono gli esponenti della nuova generazione teatrale. Un costume di scena simbolo di una barriera verso un pericolo “invisibile”: una barriera di isolamento e di sopravvivenza in ambienti ostili o contaminati.

La mise della Nina fuori da “Lo spettacolo di Kostja” sa visualizzare tutta la sua inclinazione esistenziale: un retato sensual-punk, che lascia intravedere il simbolo iconico del rock. Quella bocca irriverente che parla di un’esigenza di sensualità e di libera espressione: proprio come la simbologia del “suo” gabbiano.

L’Irina Nickolaevna Arkadina di Giuliana De Sio veste spesso del pigmento longevo del verde, giovanile come il suo timore per il futuro. Che cela, facendo sua la reverenza del giallo oro: quella che tutti le debbono. La luce che riflette, al di là di quella del metallo prezioso, si origina in verità dalla fresca opulenza della sua interpretazione.

(ph. Serena Pea)

Konstantìn Gavrìlovič Treplëv (Kostja) eterno bambino inascoltato, veste e fa suo il fascino del poeta maledetto.

Semën Semënovič Medvedènko è il maestro dalla verve invadente di un allievo insoddisfatto, che porta il peso del suo talento non riconosciuto.

Maša veste una seconda pelle nera, in attesa di elaborare il trauma della morte mai nata del suo amore per Kostja.

Pëtr Nikolàevič Sòrin, “l’uomo che voleva”, veste l’eleganza rilassata del suo tailleur di lino chiaro dal quale occhieggia una camicia dai fiori ancora rossi, ossessione nevrotica di un uomo “non ancora sazio della vita”.

Polìna Andrèevna veste il nero del trauma del suo amore per il dottor Dorn (imprinting seguito dalla figlia Maša) apparentemente sublimato grazie al matrimonio con il fattore della tenuta, in verità uomo dalla violenza patriarcale.

Eugènij Sergèevič Dorn è il medico che veste la fiducia e l’autorevolezza del blu oltremare, coronate dall’individualità ribelle di un baseball cap e dalla passionalità di una giacca rosso bordeaux.

Ilijà Afanàsievič Šamràev è il tenente in congedo, amministratore di Sorin, che indossa ancora con velleità dispotiche la tuta da lavoro da fattore, nonché l’habitus di marito.

“Il gabbiano” di Filippo Dini dosa e somministra nello spettatore una fine immersione psicologica ad una riflessione iperbolica sulla vita quotidiana. Conducendo lo spettatore – complice la traduzione di Danilo Macrì – a riconoscersi più facilmente nei personaggi descritti. La cui “stranezza” diviene occasione per esplorare in modo insolito le dinamiche della vita. Rendendo così “il diverso” più accessibile.

Come era nelle intenzioni di Čechov: “Mai si deve mentire. L’arte ha questo di particolarmente grande: non tollera la menzogna…Mi si rimprovera di scrivere solo di avvenimenti mediocri, di non avere eroi positivi; ma dove trovarli? Non chiederei di meglio! … Volevo solo dire alla gente in tutta onestà: guardate, guardate come vivete male, in che maniera noiosa. L’importante è che le persone comprendano questo: se lo comprenderanno, inventeranno sicuramente una vita diversa e migliore. L’uomo diventerà migliore quando gli avremo mostrato com’è” (Anton Čechov, da una lettera ad Aleksej Suvorin).

Recensione di Sonia Remoli