TEATRO ARGENTINA , 24-26 Ottobre Romaeuropa Festival – 27 ottobre 10 Novembre 2024

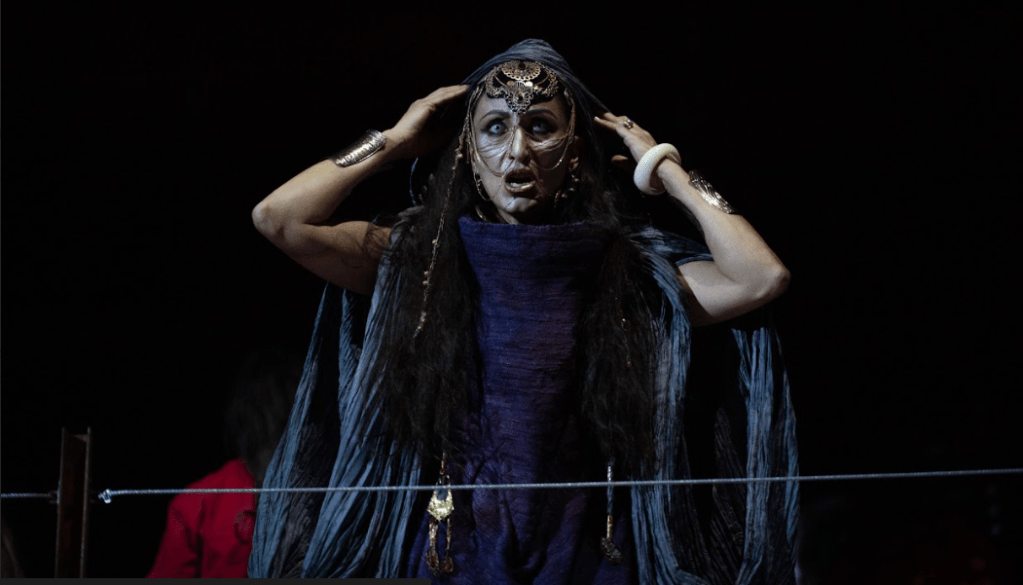

Al centro di una scena nuda, con corde e mantegni a vista, campeggiano delle pareti di lavagna sovrascritte con del gesso: è un luogo della mente, quella di Ennio Morricone, con il suo vissuto in formazione. Nuove nozioni ed emozioni si stanno inscrivendo anche ora. Mentre intorno scorre la vita.

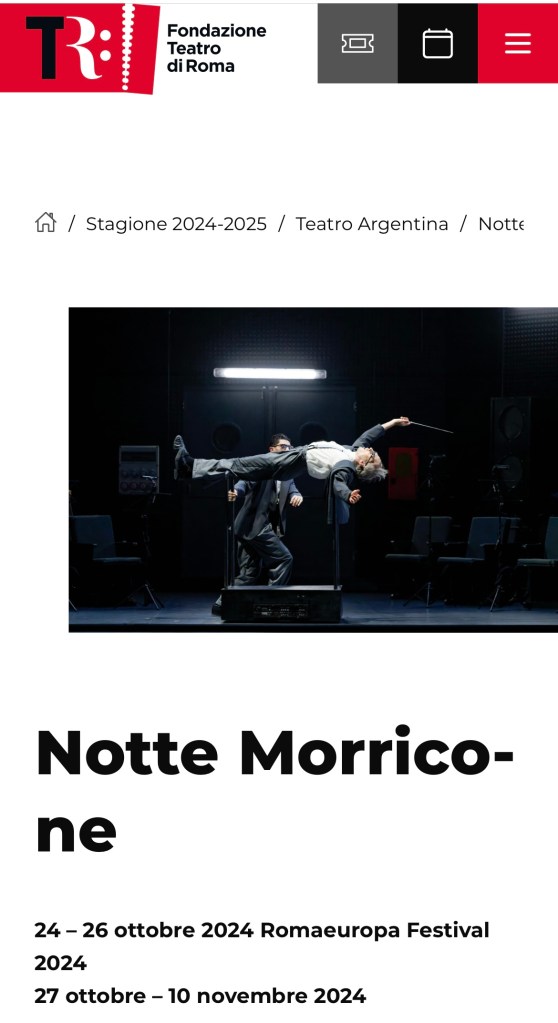

L’estro visionario di Marcos Morau – recentemente nominato Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese; selezionato come miglior coreografo dell’anno 2023 dalla rivista tedesca TANZ, e ad oggi il più giovane coreografo ad aver ottenuto il Premio Nazionale di Danza, il più alto riconoscimento in Spagna – sta mandando in scena la visualizzazione dell’attività creativa di Ennio Morricone.

Marcos Morau

E nel farlo immagina di donare corpo e anima ai suoi percorsi mentali ed emozionali facendo interagire sinergicamente tra loro – grazie alla preziosa complicità dell’accattivante corpo di ballo, composto dai 16 danzatori del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, diretto da Gigi Cristoforetti – le musiche del Premio Oscar, la danza, le arti visive e suggestioni cinematografiche.

Ed è grazie a questa esplorazione della geografia psichica di Morricone che scopriamo come il linguaggio creativo del suo inconscio attinga nutrimento sia dal mondo onirico che dal linguaggio del gioco degli scacchi, di cui Morricone era fortemente appassionato.

Entrano allora in scena pensieri contrastanti, a cui prestano corpo i danzatori (guidati da Leonardo Farina e Giovanni Leone) in una coreografia di combattimento, dove l’energia di ciascuno si esprime per primeggiare, vincere. Proprio come nel gioco degli scacchi.

ph. Christophe Bernard

In questo caos creativo sentiamo Morricone chiedersi “come fare per comporre una nuova melodia? A cosa credere ed affidarsi? Dove invece non va persa la testa?“.

Ecco allora che – per effetto di una straordinaria pulsione di disagio creativo – la scena si apre e con essa i confini della razionalità creano un varco: Morau ci sta visualizzando il passaggio dal linguaggio razionale della logica, al linguaggio enigmatico dell’inconscio.

Dal crepuscolo iniziale, la cui luce tenue e diffusa ancora contemplava tracce di razionalità, si passa ora al buio notturno, habitat dell’area linguistica più inconscia. Ma non mancano passaggi luminosi anche esplosivi, resi da un disegno luci straordinario.

ph. Christophe Bernard

E si fa strada un pianoforte a coda, i cui martelletti sembrano ossessivamente impazziti, come posseduti da qualcosa che ha urgenza di farsi sentire e che trascina con se il pianoforte e Morricone stesso, nell’atto di creare.

I danzatori si fanno tasti che sembrano scappare presi in vortici, rombi, vibrazioni, associazioni di idee. E viene spontaneo l’andare con il pensiero a qualcosa di simile che avveniva attraverso sistemi rumoristici anti-musicali nelle improvvisazioni del collettivo “Nuova Consonanza”, di cui fece parte anche Morricone: quei suoni portati ai loro estremi e quegli strumenti valorizzati anche nel loro essere “oggetti”.

“Serve aprirsi a orizzonti nuovi” – dice la voce di Morricone – “per riuscire a trovare soluzioni sempre nuove e quindi originali”. Lui lo definisce riuscire a realizzare una sorta di “collage”, alludendo alle contaminazioni fra le arti.

E questo è anche il principio ispiratore dello stupefacente lavoro in scena di Marcos Morau, scelto per sviluppare questo singolarissimo omaggio a Morricone. Ed è così che Morau raccoglie con fedele tradimento tutta l’eredità sincretica di Morricone e ne diviene uno splendido testimone.

Ma ora la forza creatrice in scena prende molteplici direzioni: si fa giostra. E i ballerini sono le tensioni che fanno ruotare l’artista e il suo strumento musicale.

Una tempesta creativa che sembra placarsi e che prima di andarsene crea sinapsi: i danzatori riescono a visualizzarci fascinosamente queste connessioni attraverso movimenti di un’articolazione così fluida da sembrare quasi metafisica.

ph. Christophe Bernard

E ora, è il momento della verifica sonora delle sinapsi appena create. Di come cioè il corpo e la mente dell’artista siano mutati a seguito di questa invasione creativa dionisiaca. Ed è strabiliante vedere come in una specie di esame ecografico i microfoni sfiorano le varie zone del corpo dell’artista per auscultarne i nuovi rimandi musicali. E quando lo scorrimento del microfono si fa veloce e continuo, le diverse sonorità si avvicendano, dando vita ad una nuova base melodica su cui poter lavorare.

E il risultato di queste sinapsi sempre nuove e straordinariamente originali porta Morricone verso i riconoscimenti ufficiali: è di nuovo la voce di Morricone a fare il suo ingresso, dicendo che per lui ogni riconoscimento è un punto di partenza per fare ancora meglio. Era il 2007, quando dalle mani di Clint Eastwood riceveva l’Oscar alla Carriera, accolto da un’interminabile standing ovation. E nove anni dopo, è arrivato il riconoscimento dell’Academy per la migliore colonna sonora, per il film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

Tutto questo è reso possibile perché “il mio più grande desiderio – continua Morricone – è riuscire sempre a sorprendere”. E l’applauso che ne deriva “riesce ad appagare un mio trauma di bambino”.

ph. Christophe Bernard

Il ricordo del trauma si fa tempesta: le pareti mutano i loro confini e danno origine a nuovi habitat, che coinvolgono anche la platea. E dal rosone del lampadario di sala partono fulmini.

Torna la voce di Morricone a confidarci che tutto ciò che lui aveva dentro di più urgente lo ha raccontato in musica: dal far risuonare la disperazione, al voler scoprire e riprodurre il suono della coscienza, in bilico tra cieca fede e disobbedienza.

Fino a rendere la sua musica capace di tradurre tutto ciò che non si riesce ad esprimere a parole. Una musica che proprio per il suo carattere di esplorazione dell’intimità collettiva, fa salire un nodo alla gola, ascoltandola.

Le tracce di Morricone scelte per lo spettacolo sono state registrate dall’Orchestra Cherubini, diretta da Maurizio Billi, musicista, amico e collaboratore del compositore. Vengono rievocati così il tema d’amore di Nuovo cinema Paradiso, quello di Deborah da C’era una volta in America, il tema de La Califfa, On earth as it is on heaven da The Mission, The man with the Harmonica da C’era una volta il West, e ancora Se telefonando, Here’s to you, canticchiata dai danzat

ori a fine spettacolo. Motivi che nello spettacolo si intrecciano al sound design elettronico di Alex Roser Vatiché e Ben Meerwein , a stralci di discorsi di Morricone fino alle parole dal vivo dette dai danzatori.

“Ma più di tutto – conclude Morricone – volevo sapere che suono ha un uomo, quando nessuno lo guarda”.

ph. Christophe Bernard

La genialità avanguardista di Marcos Morau riesce a rintracciare e a rendere, con una meravigliosa plasticità in movimento, un nuovo modo per esplorare il potere dell’intimità collettiva, continuamente generativa, propria della musica di Ennio Morricone. In un luogo nuovo, il Teatro.

Ieri sera era il compleanno

del grande compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore

Ennio Morricone (10 novembre 1928 – 6 luglio 2020)

Lui, oltre ad essere uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici nella storia della musica, era anche un Uomo con la sua quotidiana straordinarietà e con i suoi legami familiari. E ieri sera proprio a coronamento di questa ultima replica dell’omaggio a lui tributato dalla magnifica creazione di Marcos Morau e in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, è avvenuta la presentazione del libro “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre” di Marco Morricone e Valerio Cappelli (Sperling &Kupfer 2024).

La presentazione è stata moderata da Fabrizio Roncone, scrittore e giornalista del Corriere della Sera. Ospiti d’eccezione: Monica Guerrritore, Michele Placido, Gabriele Lavia, Claudia Gerini e i loro racconti inediti, che hanno svelato il lato più umano e personale del Maestro. Valentina Morricone, nipote di Ennio, ha letto degli estratti dal libro di Marco Morricone e Valerio Cappelli. Erano presenti in sala Maurizio Billi, direttore d’orchestra e storico collaboratore di Ennio Morricone e Gigi Cristoforetti, direttore del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto.

Un momento di grande commozione che ha contribuito a rendere ancor più presente tra noi

il Maestro e l’Uomo Morricone.

Recensione di Sonia Remoli