– Uno spettacolo di Muta Imago –

Perché l’uomo continua a ostinarsi a credere prepotentemente nelle proprie capacità logico-razionali, realizzando sempre più potenti soluzioni tecniche “come se non ci fosse più niente al mondo”?

Quando poi queste sue creazioni, perversamente scientifiche, possono rivelarsi fuori misura per la sua umanità, non riuscendo a gestirne fino in fondo le conseguenze?

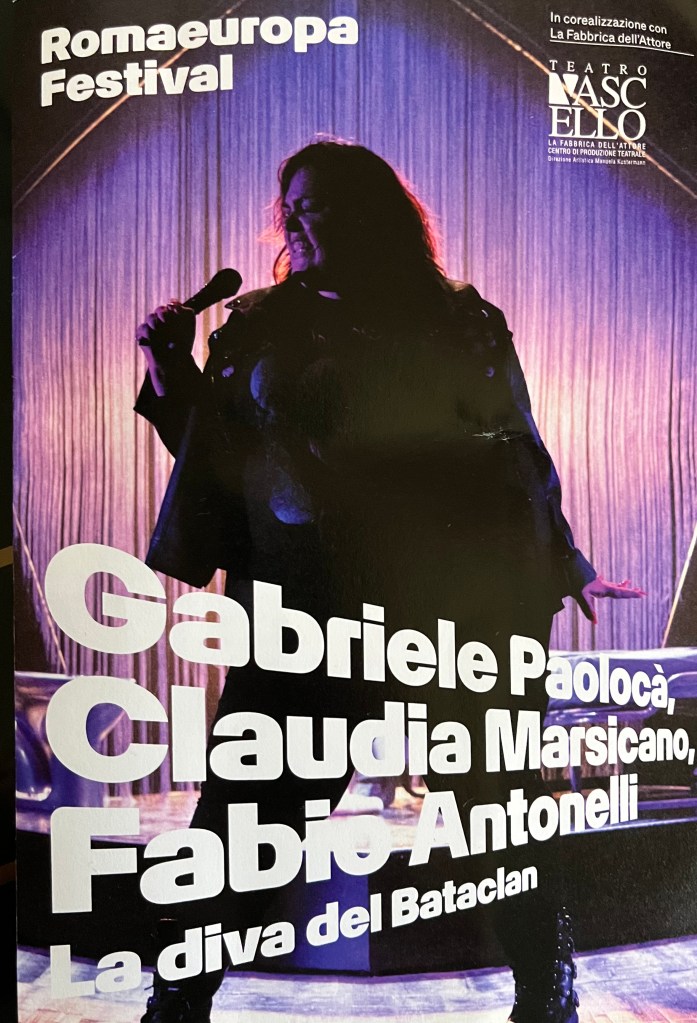

(ph. Tereza Zelenkova)

Dall’atmosfera rarefatta di un fondale evocativamente magrittiano prendono forma, in scena, le incongruenze di un mondo parallelo, scomposto e ricomposto secondo moduli allucinati.

Una sorta di “cielo in una stanza”, luogo fisico e della mente, dove nell’inquietante habitat delle parole di soddisfazione pronunciate dal Presidente Harry S.Truman sul continuo sviluppo tecnologico del potere distruttivo umano, riesce comunque a manifestarsi la genesi di una forza di attrazione, che inizia a legare due individui in una profonda relazione umana (il disegno delle scene è di Paola Villani).

Sono molto diversi fra loro: sono il filosofo e scrittore tedesco, Günther Anders , cofondatore nel 1954 del movimento antinucleare, interpretato da un acuto e raffinato Alessandro Berti e il meteorologo e aviatore Claude Eatherly, che guidò la spedizione per lo sganciamento della bomba su Hiroshima, interpretato dal seducente polimorfismo di Gabriele Portoghese).

Eppure, nonostante la loro diversità, non mancano occasioni d’incontro, di punti di contatto, di fertili dubbi, di sane divergenze, rese qui in scena da un’efficacissima prossemica. Un incontro epistolare, il loro, visualizzato fascinosamente dalla regia di Claudia Sorace attraverso un linguaggio rituale di gesti coreografici, che alludono alla comunicazione mediata dalla scrittura.

Scrittura che, come una danza, grazie al prendere forma di una coesione relazionale apre alla costruzione di una propria identità, attraverso l’incontro “con il corpo della scrittura” dell’altro. Facendosi così occasione per il raggiungimento di un benessere psicofisico e quindi di una crescita personale.

Scrittura simbolo di un legame che attraversa lo spazio e il tempo: un atto riflessivo che dà vita ad una raccolta, che diventa memoria, archivio di vite e di relazioni.

Raccolta che i Muta Imago sentono l’urgenza di indagare – rileggendola con il loro stare al mondo artistico – per arrivare alla scoperta di ciò che è importante recuperare per l’oggi, partendo proprio da ciò che rimane di un’esperienza passata.

Un’analisi del reale, la loro, che si dà attraverso la costruzione di una finzione artistica che muove dalle vere tracce che quel reale lascia dietro di sé. Qui il carteggio tra Günther Anders e Claude Eatherly raccolto nell’opera di Anders “Fuori dai limiti della coscienza. Lo scambio epistolare tra Claude Eatherly, pilota di Hiroshima, e Günther Anders” (Off limits für das Gewissen. Der Briefwechsel zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude Eatherly und Günther Anders“) del 1961.

Riccardo Fazi (drammaturgo/sound designer) e Claudia Sorace (regista)

Perché scrivere, sosteneva Kafka, “significa aprirsi fino all’eccesso” riuscendo a “toccare” tramite la parola quel silenzio intriso di senso che altrimenti non sarebbe stato nominato, espresso, tradotto.

Ce ne parla la scelta di quel gesto coreografico, amplificazione del gesto dello scrivere, che entrambi i protagonisti ripetono sulla scena. E che parla di noi: anche a noi può capitare di trovarci in una situazione simile, anche noi possiamo rimanere spiazzati dal divario che può intercorrere tra un nostro gesto e le imprevedibili conseguenze emotive. Così come anche a noi è data la possibilità di recuperare quel relazionarci, attraverso la carnalità delle parole, proprio del carteggio epistolare.

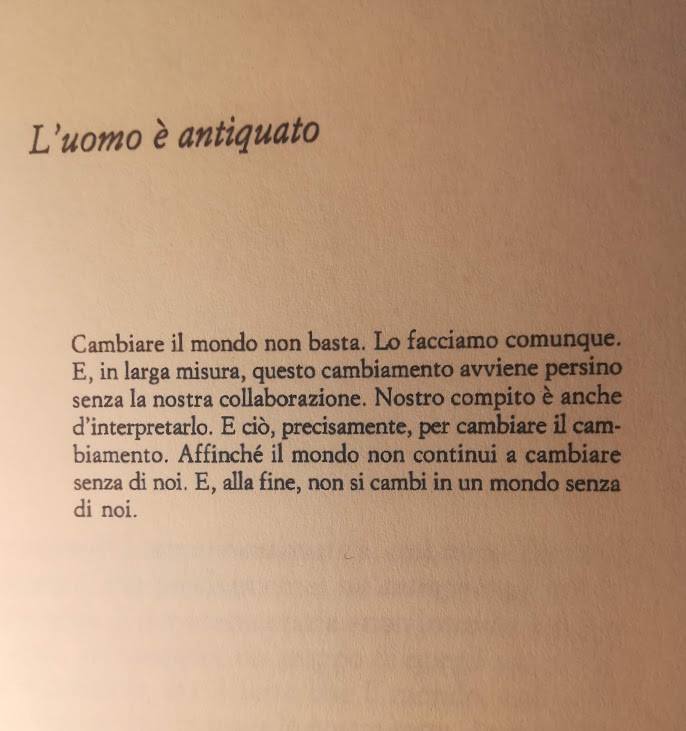

Günther Anders (1902 -1992) è un filosofo e uno scrittore tedesco per il quale la data del 6 agosto del 1945 segna una nuova condizione umana: è, per lui, “il giorno zero di un nuovo computo del tempo”.

Anders è così colpito da come nell’uomo una poderosa capacità tecnico-progettuale non corrisponda ad un’adeguata capacità immaginativa, da farne il suo oggetto privilegiato di studio. Chiama questa “discrepanza” tra un immaginario umano debole e una prepotente costruzione di oggetti, sistemi, macchine, ‘dislivello prometeico’.

Quello a cui progressivamente si sta dando forma dagli anni Cinquanta del Novecento, osserva Anders, è un mondo in cui diventa sempre più difficile per l’uomo essere all’altezza del Prometeo che è in lui, perché ciò che gli si chiede è esorbitante rispetto alle capacità della sua fantasia, delle sue emozioni e soprattutto del suo sentirsi responsabile.

In un mondo dove la tecnica «è ormai diventata il soggetto della storia», la discrepanza tra le attività umane e quelle dei suoi dispositivi è diventata maggiore da quando gli strumenti sono stati sostituiti da macchine dotate di una certa autonomia. Macchine che finiscono per rendere l’uomo “antiquato”, finanche superfluo, non potendo più far fronte emotivamente e cognitivamente ai vincoli pratici ed etici che esse comportano.

Quel cielo infatti che il giovane Eatherly deve ben scrutare per far sì che ci siano le condizioni “tecniche” per poter sganciare la bomba atomica è un cielo paradossalmente azzurro: magrittianamente reale e impossibile. Ma l’essere umano, a furia di vedere nella tecnica un’ossessione di potenza, fatica a cogliere attraverso il proprio potere immaginativo l’inganno insito nei pensieri che guidano le sue azioni. Finendo per perderne anche il senso di responsabilità. L’uomo è diventato – dice Anders – “pastore degli oggetti” (“Objektenhirt”) responsabile, ormai, solo della loro manutenzione. Il sogno umano dell’onnipotenza si sta trasformando nel suo contrario: gli uomini hanno il potere di porre fine al mondo e dunque sono diventati i “padroni dell’apocalisse”.

“La condizione umana”, Renè Magritte

Ecco allora che chiedersi che cosa è tecnicamente possibile e cosa la mente umana può immaginare e sostenere, rileva una discrepanza che si collega poeticamente a quel cosa è vero e cosa non lo è insito nelle opere di Renè Magritte intitolate “La condizione umana”. Dove «la menzogna fa parte dello statuto di ogni rappresentazione» e intento dell’artista è quello di privare lo spettatore delle proprie certezze, per spingerlo a riflettere sulla “propria condizione”.

Proprio come ci invitano a fare i Muta Imago con questo interessante lavoro.

Quando quindi Anders viene a conoscenza della notizia che Claude Eatherly non riuscendo a posteriori a sostenere il peso emotivo del suo gesto di ok allo sgancio della bomba atomica (peso aggravato dalla diversa percezione del gesto da parte di tutti gli altri, che lo accolsero invece come un eroe) inizia a compiere furti, tentare il suicidio, abbandonare la famiglia fino ad essere rinchiuso a tempo indeterminato nell’ospedale psichiatrico militare di Waco, Anders prova l’irresistibile trasporto di contattarlo, inviandogli una lettera. La prima di un lungo carteggio: era il 3 Luglio del 1953.

E’ una lettera decisamente energizzante e motivante, come tutte le successive: il suo errore – gli scrive Anders – e il successivo ravvedimento possono diventare un esempio per tutti, essendo ognuno di noi potenzialmente capace di commettere un errore di valutazione simile. Molto suggestiva l’idea di visualizzare questo concetto rendendo visibile l’Altro proprio all’interno dell’ombra di Eatherly (la direzione tecnica e il disegno luci sono curati da Maria Elena Fusacchia).

Eatherly, abituato a ricevere solo lettere di consolazione, sente di essere compreso da Anders come da nessun altro. E decisamente efficace si rivela l’idea di portare lo spettatore nello spazio della mente di Eatherly anche attraverso la costruzione simbolica di una mappa neuronale luminosa.

La regia di Claudia Sorace e la drammaturgia di Riccardo Fazi – alla quale collabora anche Gabriele Portoghese e Paolo Giordano ne fornisce una consulenza letteraria – non mancano infatti di portarci a scoprire le diverse anime che abitano la psiche di Eatherly: la tendenza a “sagomarsi” quasi come un redentore; quella a lasciarsi guidare da una sorta di “febbre”, per dare spazio attraverso la danza ad una dimensione creativo-immaginativa e quella “diabolica” attratta dalla dismisura. Perché di tutto questo siamo fatti, come Eatherly.

Sarebbe interessante poi, scrive ancora Anders nelle sue lettere, far sapere all’opinione pubblica come ora Eatherly riconsideri il suo gesto: da qui la decisione comune di pubblicare il loro carteggio. Perché questo recupero di un’umanità personale risulta prezioso anche per un possibile recupero da parte della collettività.

Anders allora aiuta Eatherly a rinvenire tracce fertili dalle rovine della propria vita e contemporaneamente immagina e concretizza soluzioni pratiche per salvarlo dal suo destino. Diffondendo insieme anche un messaggio di pace tra gli esseri umani.

Perché, come sosteneva il filosofo Hans Jonas (1903-1993) nel suo testo più noto Il principio responsabilità – Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), l’uomo autentico non è quello ideale e perfetto dei sogni utopistici. Che quando si realizzano, peraltro, producono solo danni. Perché fanno capo ad un atteggiamento «immodesto», fondato su un’idea di benessere e abbondanza come derivati dal progresso tecnologico, per cui sapere è potere. Non la speranza utopistica in un uomo ideale quindi deve guidare le nostre scelte, ma piuttosto la paura, ovvero la consapevolezza della necessità di porci un limite. Per evitare l’apocalisse.

Anche Hollywood si interessa alla storia di Eatherly e gli propone un film su di lui. Ma Anders gli consiglia di iniziare lui stesso a scrivere le sue memorie, partendo proprio da ciò che di prezioso resta nelle sue rovine esistenziali, recuperabile attraverso un profondo lavoro di analisi e di scavo interiore. Una forma di cura e di intelligenza che aiuta a conoscere meglio se stessi.

Uno spettacolo, questo dei Muta Imago, dal quale ci si sente avvolti, avviluppati, travolti, trascinati. Complici le musiche originali di Lorenzo Tomio e la cura del sound design di Riccardo Fazi.

E che predispone lo spettatore a riflettere sui lati oscuri del nostro attuale stare al mondo: merito della sinergia tra luce, suono e spazio che contribuisce a creare una percezione, e quindi una costruzione di significato, davvero intrigante.

Recensione di Sonia Remoli