TEATRO VASCELLO, dal 14 al 19 Maggio 2024

Gabriele Portoghese

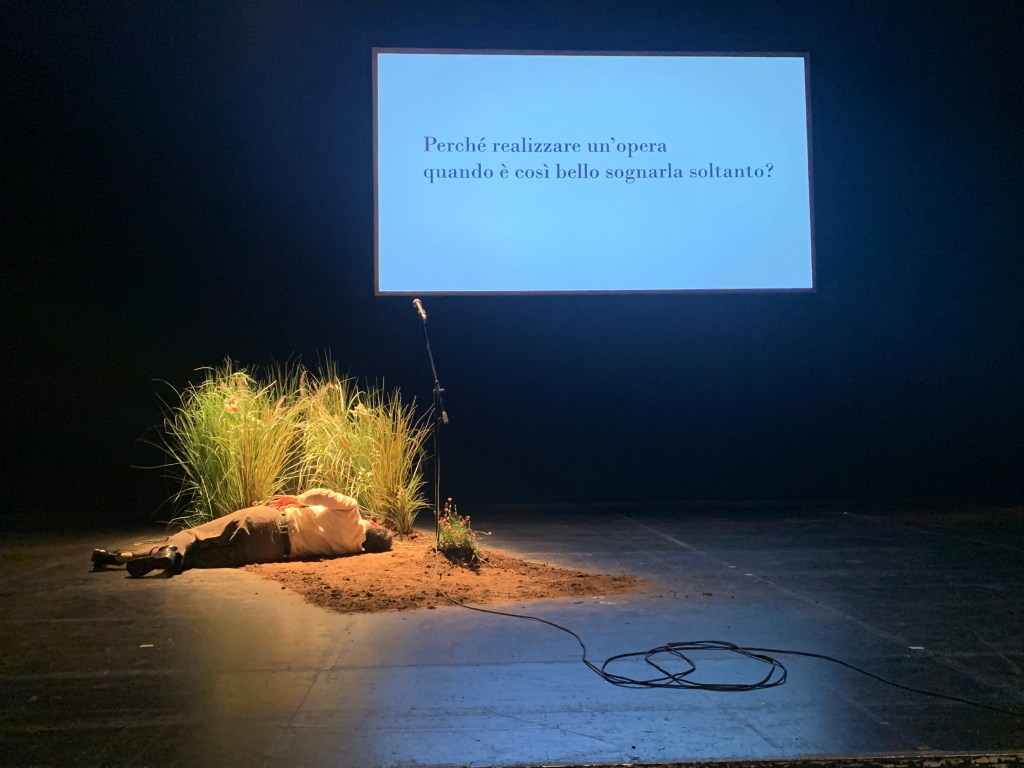

E’ il nostalgico rammarico di un paradiso perduto: “Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?”.

Condizione esistenziale che – osservando la poetica installazione scenografica sul palco del Teatro Vascello – potrebbe essere tradotta anche così: “ Perché realizzare una nascita (all’esterno) quando è così bello restare dentro la propria madre e sognare, da lì, la vita che si potrebbe realizzare (all’esterno)?

E infatti dentro un utero di terra, sulla cui sommità spuntano lunghi ciuffi d’erba profumata, si rotola beato il feto di Pier Paolo Pasolini (reso con santa e realistica plasticità da Gabriele Portoghese).

E sotto un caldo cielo notturno, un coro di grilli annuncia la sua imminente venuta al mondo.

Un sole di provincia e il pianto dei salici gli danno il benvenuto, una volta avvenuta la separazione dal corpo materno.

Gabriele Genovese

E come in un gioco con la palla, il neo-nato passa di mano in mano, di braccia in braccia. Finché non arrivano “quelle” braccia: inconfondibili. Come il bianco seno che custodiscono e che si slaccia per offrirsi alla sua piccola bocca. E proprio da lì, epifanicamente, “lo sguardo” del neonato incrocia quello di sua madre. Anche il coro di cicale ne resta folgorato. E tace.

Passano gli anni e in una sera di profonda estate – sulle note di una canzone di Claudio Villa – il piccolo si ritrova a “incollare il suo sguardo” sui suoi genitori, ”alleati in un abbraccio” danzante. Sotto un cielo di fuochi d’artificio premonitori di traumi, il piccolo continua a seguire con lo sguardo i suoi che ora s’infuocano in un abbraccio “senza pudore e senza malizia”.

Slacciatosi infine dalla moglie, il padre sente improvvisa la premura di andare, ora lui, “a guardare” il figlio. E lo invade un moto incontrollabile di stizza: quello che si può nutrire verso un edipico rivale in amore.

Ma cosa significa “vedere” ? Cosa si cela dietro al desiderio di vedere? E che cosa può succedere quando prende il sopravvento il desiderio di non voler vedere ? Quale croce e quale delizia si annidano nei nostro occhi, nel nostro sguardo ? Quanto ad esempio l’odore (ovvero gli occhi dell’olfatto) di questo edipico prato verde torna ad abitare e a chiudere la vita e le opere di Pasolini ? Quanto lo sguardo di chi ci getta al mondo genera anche il nostro destino ?

“… In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un Dio.

E, se per caso non c’è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra:

o silenzio o odore di erba o fresco di acque dolci.

Eh sì: tutto è santo! Ma la santità è insieme una maledizione.

Gli Dei che amano in un tempo stesso odiano…”.

Gabriele Portoghese

La narrazione poetica ricostruita da Fabio Condemi é carica di quella quotidiana ignara bellezza che sola può esprimere il sacro della realtà. E procede attraversando una selezione di sceneggiature del corpus pasoliniano – necessarie allegorie per la comprensione della realtà – capace di regalare vita ad un’insolita ed affascinante “biografia poetica” sul poeta friulano.

Una lettura del corpus scenografico che viene analizzato – proprio com’era nello stile del folgorante insegnamento dello storico dell’arte Roberto Longhi – attraverso un accurato “sguardo sui particolari” dell’opera stessa.

Longhi era solito avvalersi di diapositive per inquadrare – non solo visivamente – quei dettagli, quei frammenti così preziosi per cogliere il valore di un’opera. Qui Condemi – che per la drammaturgia delle immagini ama avvalersi del sapiente estro di Fabio Cherstich – traduce l’eredità delle diapositive con delle brevi “proiezioni-apparizioni” che orientano lo spettatore nell’indirizzare lo sguardo su quei particolari della narrazione drammaturgica capaci di rivelarne la cifra dell’originalità.

Gabriele Portoghese

Gabriele Portoghese è un incantatore: la sua meravigliosa e feroce capacità istrionica costruita su calibratissimi dettagli riesce a mettere a servizio del testo il corpo e la voce con una disponibilità, direttamente proporzionale al potere calamitante che esercita su chi lo ascolta. Che si lascia stringere in una morsa d’attrazione, fino alla fine dello spettacolo.

Recensione di Sonia Remoli