TEATRO VASCELLO, dal 21 al 26 Maggio 2024 –

Non si resiste a non amare tutto di lei, finanche il suo pallore, solare prima che lunare: é la Maria Brasca di Marina Rocco, diretta dalla Shammah. Un pallore, il suo, risultante dalla prorompente fusione di tutti i colori di cui riesce a tingersi il suo desiderio: quello potente e prepotente, che prima di pretendere di essere ricambiato esige poter dare, poter offrirsi, potersi battere.

Marina Rocco è Maria Brasca

Un’esigenza irrefrenabile e scandalosa – questa di testimoniare il sublime entusiasmo del suo desiderare – in una Milano degli Anni ’60, che il desiderio lo vorrebbe sordo, muto, celato. E che la Maria invece fa risuonare in tutto il suo fragore. Senza vergogna. Perché quel modo lì di “amare insieme” è la più grande espressione della dignità umana.

Marina Rocco (Maria Brasca) e Filippo Lai (Romeo Camisasca)

Qual è, infatti, la cifra della nostra “umanità” se non la capacità di amare al di là dell’ostinato pretendere di essere ricambiati?

La Brasca resta preda per la prima volta di questa insolita capacità di amare con il suo Romeo Camisasca. E la nuova forza erotica è così invadente che lei vede vacillare un’attitudine che finora l’ha sempre guidata: la limpidezza concreta di “dire le cose come sono”. Unita a quella di “saper giudicare gli uomini”.

Ma l’amore, questo amore, che la trova disponibile a lasciarsi infatuare, le insegna che non serve a nulla “giudicare”. Serve, piuttosto, far sì che l’errore ci renda migliori di prima. Tanto da poter arrivare a progettare un avvenire, lei che “io per l’avvenire non fisso niente. Per adesso è così, poi vedremo”.

Filippo Lai (Romeo Camisasca) e Marina Rocco (Maria Brasca)

Un talento fertilmente contagioso, questo a godere apertamente di tutta la succulenza della vita incluse le eventuali conseguenze: lei, la Brasca, è un fiume in piena, che tracima depositando limo esistenziale. “Un giorno o l’altro devi trovarlo anche tu chi ti farà perder la testa. È talmente bello! E se tu proprio non lo trovi, te lo tiro fuori io, vedrai… Ma cosa fai, adesso? Sei contenta o non sei contenta che la tua Mariassa è innamorata? E allora ridi, su, andiamo, ridi! Tanto, finché c’è vita, c’è speranza!… Giuseppa, ascolta: la bellezza avrà il suo valore, non dico di no, ma quello che conta è poi un’altra cosa. Come lo chiamano i signori? Lo sbrinz, ecco; lo sbrinz”.

La Maria Brasca ha il dono di una sapienza spiccia: svelta e risoluta; fresca e scintillante. Ha un modo tutto suo di entrare in relazione con gli altri. Li capisce al volo, istintivamente, grazie a quella sua disperata gioia erotica – così naturalmente resa da Marina Rocco – esclusiva di chi è fedele al proprio desiderare. E sa lasciarsene guidare.

E’ una donna affamata di vita, la Brasca: morde il presente ma, insieme, sa perdersi nello stupore proprio “di una verginella al primo amore”. E sa anche aspettare, come chi ama davvero, “per dei giorni e delle notti di fila”. E se poi c’è da difendersi, da lottare, sceglie di farsi vedere “nuda e cruda”: in tutta la sua controversa purezza. Scoprendosi ad amare non solo ciò che luccica, come la bellezza indiscussa del suo Romeo, ma anche quel “suo fare da remollo”: perché amare davvero significa amare tutto dell’altro.

Filippo Lai (Romeo Camisasca) e Marina Rocco (Maria Brasca)

Un respiro vitale che lei generosamente condivide, perché questo significa “stare insieme”. Amare la vita. Perché questo significa avere una dignità.

Significa che essere una donna non equivale solo “ad avere le paturnie” ma ad avere anche le ovaie. E perché “libera non significa puttana”.

“Libera” significa amare e sperimentare la vita in tutto il suo spettro cromatico. Proprio come amava dire Giovanni Testori: «Basta amare la realtà, sempre, in tutti i modi, anche nel modo precipitoso e approssimativo che è stato il mio. Ma amarla. Per il resto non ci sono precetti».

Una vita che è partecipazione, in quanto “cosciente emozione del reale, divenuta organismo” e che come tale Testori riflette sul corpo della sua lingua, qui – nel suo primo testo d’esordio drammaturgico – già irresistibile.

Così come uno spettacolo – dirà André Ruth Shammah introducendo il debutto della prima romana – “è una storia di partecipazione che si desidera condividere. Non un prodotto commerciale”.

E commuove la grazia che si sprigiona dall’appassionata cura umana – prima ancora che registica -nell’onorare il passaggio di testimone da un’attrice all’altra, nel corso degli anni, per continuare ancora a far vivere la Maria Brasca: nel 1992 era stata la cura di far sì che Adriana Asti continuasse a far partecipare Franca Valeri coinvolgendola nello spettacolo, anche dalla prima fila della platea

Franca Valeri è Maria Brasca (1960)

e ora, dal 2023, è Marina Rocco che prima di pronunciare la sua battuta d’apertura pare desiderare raccordare la sua voce a quella di Adriana Asti, che si libra nell’aria sulle note di una canzone. E nell’ascoltarla la Rocco si toglie il basco. E poi le manda un bacio. Ora si può. Ora tocca a lei portare avanti il testimone.

Adriana Asti è Maria Brasca (1992)

Un’eredità di sacra riconoscenza che si tramanda nella Casa del Teatro del Franco Parenti anche attraverso il recupero di fonti storiche, amorevolmente conservate: ad es. gli appunti accuratissimi della sarta della Asti, la Sig.ra Carlotta nonna dell’attuale sarta di Marina Rocco Simona Dondoni, che proprio grazie a questa eredità di cura può permettersi di vestire la Rocco con gli stessi costumi indossati dalla Asti.

Ma eredità significa anche profonda fedeltà nei necessari tradimenti che lo scorrere del tempo impone: ecco allora la naturale esigenza di un opportuno ricambio generazionale, compimento di un ciclo di vita, a cui anche le foglie che abitano la scena alludono. E che non vengono mai eliminate.

Andrée Ruth Shammah e Giovanni Testori

Eredità è il ricordo di Giovanni Testori, immenso maestro della Shammah, che non ha nulla del rimpianto, quanto piuttosto la gratitudine per esserci stato e per esserci ancora, attraverso una presenza metafisica e insieme palpabile. Lo si percepisce nitidamente già nella modalità profondamente giocosa attraverso la quale la Shammah e Giuseppe Frangi (Presidente dell’Associazione Casa Testori) amano ricordarlo durante l’incontro con il pubblico, appena precedente la prima romana al Teatro Vascello.

Marina Rocco (Maria Brasca), Mariella Valentini (Enrica) e Luca Sandri (Angelo)

E poi “quel” insinuarsi della voce di Testori dai muri dello spettacolo. E poi la costruzione di tutti “quei” dettagli che la Shammah ha sapientemente inserito, quale mirabile contrappunto al suo sguardo registico. Uno su tutti, la casa riprodotta in scena che trema al passare del treno: così allusiva dell’abitazione dove Testori era cresciuto e dove ha trascorso gran parte della sua esistenza – oggi sede dell’Associazione Giovanni Testori – costruita lungo i binari delle Ferrovie Nord e affiancata dalla fabbrica tessile avviata da suo padre.

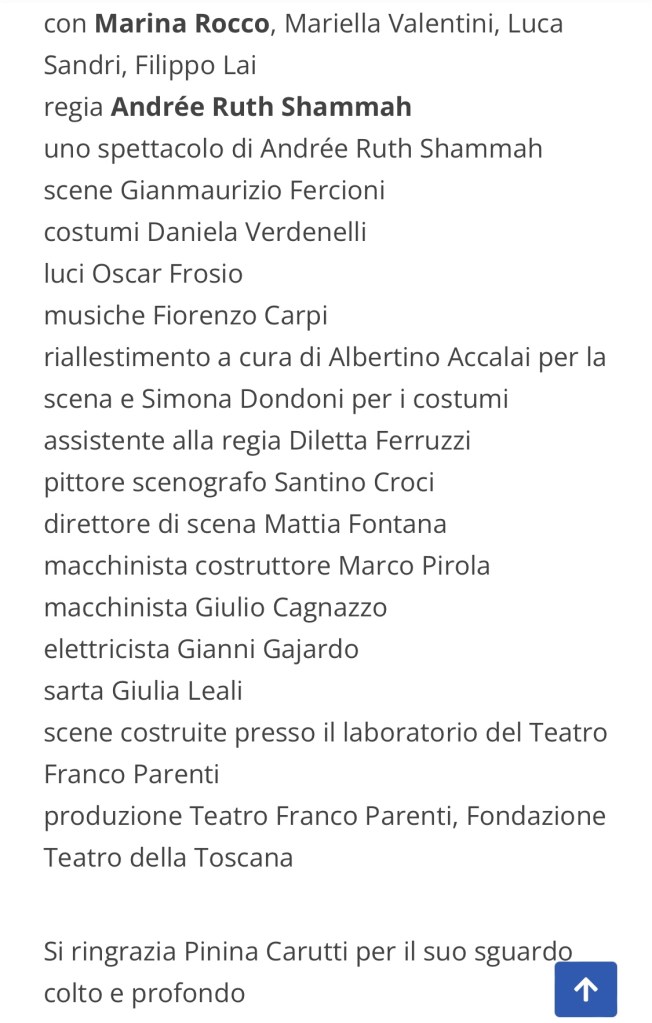

Apre la scena metateatrale (curata da Gianmaurizio Fercioni) – dalle plumbee tinte della prudente ipocrisia del compromesso – la meravigliosa voce di Adriana Asti che canta ‘Quella cosa in Lombardia‘, con le musiche di Fiorenzo Carpi e il testo del poeta-cantacronache Franco Fortini.

Uno spaccato di “famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli” sul quale la Shammah fa cadere la quarta parete. E quello che ora si lascia vedere, immagina come di proiettarlo-rivelarlo su un maxi schermo di una sala cinematografica.

Ma la vita, quella scandalosamente vera e vibrante, è quella che si svolge fuori dallo “schermo”. Con un‘interessante allusione anche all’intendere la vita nella nostra attuale modalità “social”.

Lo spettacolo è la storia di una famiglia che cerca di contenere ed arginare perbenisticamente l’inarrestabile esuberanza di una giovane donna, la Maria Brasca appunto, che non teme il coro dei “dicono che…, si dice che…”: non ha timore di quello che può uscire dalle bocche della gente, atrofizzate dal continuo spifferare pregiudizi e maldicenze.

Lei, la Brasca, la sua bocca la tiene ben aperta, anzi la spalanca in seducenti risate di piacere, scandalosamente generose a donare e a ricevere baci. Sua sorella Enrica (un’efficacissima Mariella Valentini) invece è sovrastata dall’affettuosa premura a mantenere un’apparenza di decoro nella sua famiglia. Nonostante correnti telluriche scuotano il sottosuolo della sua esistenza e quella dei suoi familiari: quella di suo marito Angelo (un delizioso Luca Sandri, così placido proprio perché così inquieto) e quello di sua sorella Maria, che ha perso la testa per quel fannullone del Camisasca (un Filippo Lai che splende di quel groviglio di prorompente impulsiva immaturità, proprio del suo personaggio). Atteggiamento che, per l’ottimismo della Brasca, proprio perché così vago nel decidersi a trovare focalizzazione su un lavoro, é espressione del fatto che può farli tutti. Mica come suo cognato, l’ Angelo, che “non era difficile capire che più che meccanico non sarebbe mai diventato!“.

Luca Sandri (Angelo), Marina Rocco (Maria Brasca) e Mariella Valentini (Enrica)

Dopo la proiezione del docufilm “Scarrozzanti e spiritelli – 50anni di vita del Teatro Franco Parenti” alla Festa del Cinema di Roma 2023 e la messa in scena qui a Roma di una selezione di spettacoli prodotti dal Teatro Franco Parenti per condividere con la Capitale i festeggiamenti dell’evento (“Il delitto di via dell’Orsina” di Eugène Labiche per la regia di Andrée Ruth Shammah; “Farà giorno” di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi per la regia di Piero Maccarinelli e “Sulla morte senza esagerare” per la regia di Riccardo Pippa) con “La Maria Brasca” di Giovanni Testori – regia di Andrée Ruth Shammah – si chiude il ciclo di spettacoli selezionati dalla Shammah per onorare i festeggiamenti, qui a Roma, dei 50anni di vita del Teatro Franco Parenti, nonché del centenario di Giovanni Testori.

Spettacoli – anzi “storie da condividere”, come ama definirli la Shammah – che sanno parlare ancora al pubblico di oggi, anche perché storie legate tra loro dall’indagine di quei passaggi di testimone, che la vita ci invita ad attraversare e che spesso sono zone di confine che si possono vivere quali fertili occasioni d’incontro, piuttosto che di separazione.

Luca Sandri (Angelo), Mariella Valentini (Enrica), Marina Rocco (Maria Brasca) e Filippo Lai (Romeo)

Un’esperienza di feconda condivisione, questa con la Capitale, voluta fortemente dal generoso umanesimo di cui Andrée Ruth Shammah sa farsi autrice e ambasciatrice. Un inno alla Vita, il suo, e quindi un inno al Teatro, che ha commosso, divertito ed entusiasmato il pubblico romano.

Non c’è niente da fare: nella Casa del Teatro del Franco Parenti si respira davvero la Vita.

Andrée Ruth Shammah, suo figlio Raphael Tobia Vogel e Franco Parenti

Recensione di Sonia Remoli