TEATRO BASILICA, dal 18 al 21 Luglio 2024 –

Per la prima volta in scena la sontuosa totalità dell’opera “Alla Ricerca del Tempo Perduto” di Marcel Proust nella trilogia di Duccio Camerini.

Già nel 2019 Camerini aveva portato in scena l’opera all’Off Off Theatre, in un unico atto della durata di un’ora, interpretando lui stesso tutti i personaggi.

Ora in questa tre giorni favolosa al Teatro Basilica l’intenso ed audace attore e regista ha consegnato al pubblico un’operazione colossale con trentotto attori: i suoi allievi del Laboratorio di Arti Sceniche, diretto da Massimiliano Bruno.

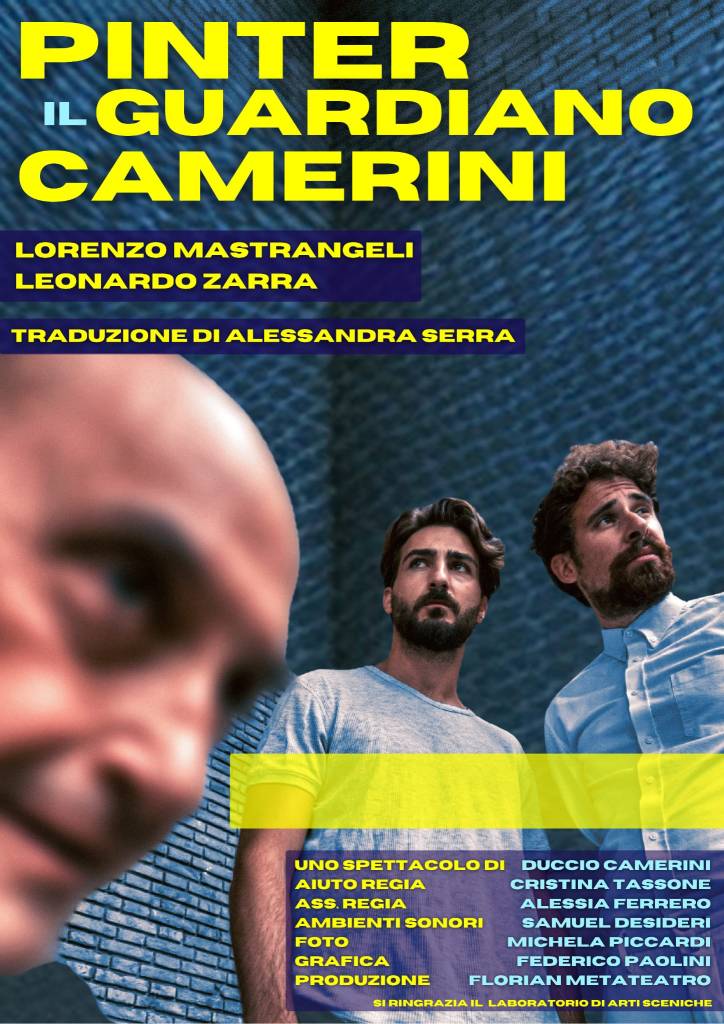

Negli anni ’70 già Luchino Visconti e Harold Pinter tentarono di portare a termine l’impresa su pellicola ma non si riuscì a decollare oltre la sceneggiatura.

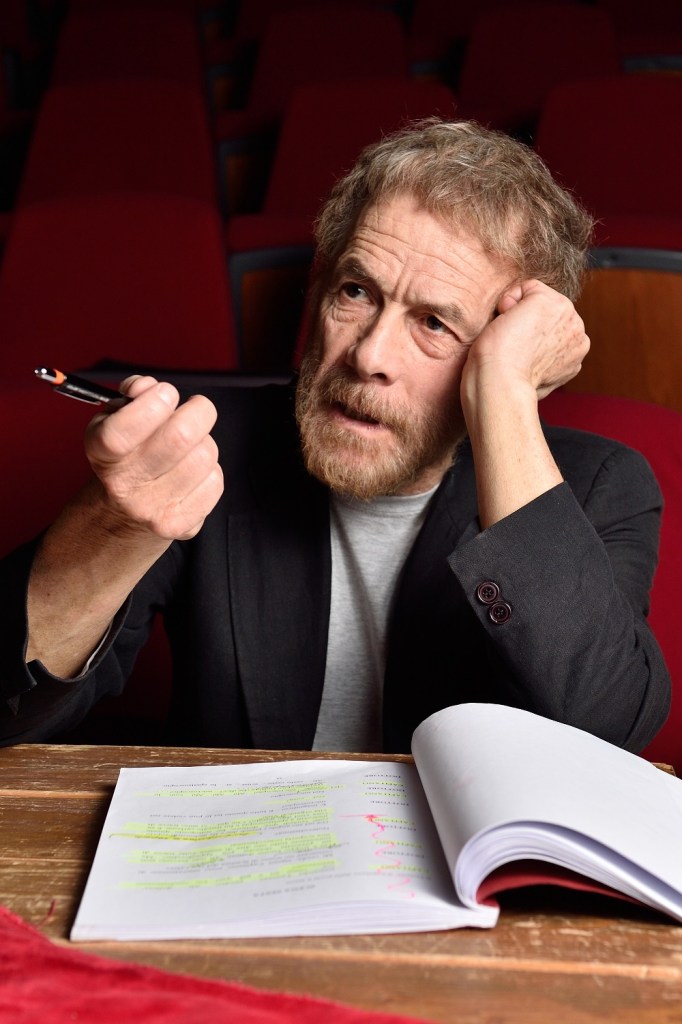

Duccio Camerini

L’opera di Duccio Camerini nei giorni appena scorsi “è stata servita” in una libera modalità: allo spettatore la scelta di assaporarla suddivisa “in tre porzioni” (che rispecchiano totalmente la Recherche) oppure goderne parossisticamente in una stupefacente “porzione unica”. Il tutto accompagnato da fiumi di musica dal vivo interpretata da Margherita Fusi, Antonella Franceschini, Samuel Di Clemente e Alessio Mascelloni.

I tre episodi

1° Dalla parte di Swann – All’ombra delle fanciulle in fiore,

2° Dalla parte dei Guermantes – Sodoma e Gomorra,

3° La Prigioniera – Albertine scomparsa – Il Tempo Ritrovato

sono andati in scena rispettivamente giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio. Domenica 21 luglio invece, per chi lo preferiva, si poteva godere della Trilogia completa.

Il fine sguardo registico di Duccio Camerini sceglie di aprire lo spettacolo evocando il potere generativo della “memoria”. Ed è il narratore che, un po’ come il Prospero shakespeariano, ci confida di quale “materia” è fatta la realtà:

“La realtà prende forma nella memoria; tutto non esiste se non nella memoria”

E la “memoria” fa il suo ingresso in scena: é una folla di personaggi che nel valicare il confine scenico – metafora del confine tra il passato e il presente ma anche tra l’inconscio del sogno e la tensione conscia del ricordo del sogno – un po’ si piegano e un po’ tremano per la fatica del passaggio temporale e di coscienza. Immagine coreografica di poetica bellezza che potrebbe anche alludere ad un’amplificazione del gesto del “piegarsi” del polso nell’intingere la petite madeleine nell’infuso di tiglio. Gesto che, sinergicamente al gusto, apre Marcel alla gioia “metafisica” dell’esperienza della “memoria involontaria”.

Ma poi le sinapsi dei ricordi iniziano ad accoppiarsi e l’ “io” inizia a dare senso all’ “es”. E il passato – così come il sogno – si fa più limpido, aderendo alla scrittura che lo ha evocato. Anzi, amplificandola. Perché nel passato, così come nel nostro inconscio, si celano tracce in attesa di essere riesaminate nel presente. Ma anche tracce che invece resistono, refrattarie ad ogni possibile trasformazione. Tracce irriducibili.

Musicalmente – questo concetto che regge e quasi paradossalmente mantiene aperta l’architettura dell’opera proustiana – viene tradotto dalla scandalosa musicalità delle aderenze a ritmo ternario di un vorticoso “valzer”. Sovrastato poi dalle note di rottura del “rock”, descritte dalla gravità di un basso elettrico. Note che smuovono, fino a far rotolare pietre che soffocano. Come quelle relative ad un (presunto) corretto orientamento sessuale, ad esempio. Evocato subito dopo nella sezione “Dalla parte di Swann”.

Scenograficamente le due spinte coesistenti di passato e presente, di inconscio e conscio, di sacro e profano, trovano una sublime traduzione nell’architettura del Teatro Basilica, situato nella navata centrale della cripta della Scala Santa di Piazza San Giovanni in Roma.

L’incontro di queste due spinte restituisce magnificamente, a più livelli, l’imprevedibile esito del racconto, che proprio mantenendo l’intreccio tra volontà e abbandono e tra identità e alterità, ne moltiplica il potenziale abbattendo i confini del prevedibile.

In questa struttura aperta si accoglie con generosità allora il fatto che l’autore possa essere sia il narratore esterno, che il personaggio di Marcel, ma anche Swann, in quanto suo alter ego. In questa particolare dimensione, infatti, così come in quella onirica del sogno cadono i principi della logica: sia quello di identità e di non contraddizione, che quello di causa-effetto.

Deliziosamente maliziose le coreografie: efficacissima la briosa modalità di resa, sapientemente minimalista, dei convegni della “piccola tribù del giovedì”.

Carico di suggestioni poi il ritornare della “sonata di Vinteuil”, restituita da un’ orchestrina che si sviluppa in altezza quasi come una cattedrale di sonorità. In particolare il ritornare di quella “piccola frase”, inno dell’amore di Swann per Odette: oggetto simbolico per eccellenza – come Gilles Deleuze ha sottolineato – proprio in quanto “oggetto intangibile”, a differenza ad esempio di oggetti simbolo quali la madeleine, i campanili, ecc.

Con accattivanti passaggi di bellezza cinematografica si arriva alla messa in scena della sezione “All’ombra delle fanciulle in fiore”, dove alla passione ancora goffa di Marcel in amore, si aggiunge la sua nomea di “malatino”. E poi il suo modo di amare già così intriso di gelosia, nonostante la leggerezza a cui lo iniziano il turchese fare liquido delle “ragazze in fiore”.

Sorprendentemente intrigante gli risulterà, invece, la vicinanza prossemica del Barone di Charlus, che contribuirà ad accentuare in Marcel l’indecisione ad accettare il proprio orientamento sessuale. Così ”scandaloso” eppure così ipocritamente diffuso negli ambienti da lui frequentati.

Ma Marcel è vissuto, fin da piccolissimo, a strettissimo contatto con un microcosmo femminile: quello composto dalla sua mamma, dalla nonna Adéle e dalla zia Elisabeth e questo sforzo continuo a mascherare la sua autentica inclinazione non può non tenerlo in costante turbamento. Lo asfissia: l’asma ne è una manifestazione psicosomatica. Così come il disorientamento nell’assumere consapevolezza e responsabilità nei confronti della sua vocazione da scrittore.

Successivamente, i Proust si trasferiscono presso coloro che abitano nell’altra strada e Marcel, come tante volte sognato, può finalmente sperimentare come si vive “Dalla parte dei Guermantes”. Qui la regia di Camerini sa cogliere e restituire, ancora una volta, l’intensità di quelle “azioni” che ci rimandano il sapore delle nuove esperienze del protagonista.

Il modo di gustare la vita in questo salotto prende forma attraverso nuovi “incontri”, spesso trampolino di lancio non solo e non tanto all’interno della “vita di corte”, quanto piuttosto per il recupero di esperienze passate. Splendide, sempre, le restituzioni prossemiche delle dinamiche, i colpi di scena delle rotture dei piani, la sentita complicità degli “a parte”, la sapiente estrosità della comunicazione affidata al cromatismo, l’insinuarsi fascinoso dei contributi musicali, i cambi di scena così fluidamente impetuosi. Un inno alla minuziosità e all’impeto della scrittura proustiana.

Duccio Camerini

Su tutto splende la restituzione coreografica della seduzione dell’attraversamento dei confini tra vita e morte in occasione della morte della nonna di Marcel. Per una donna così fertilmente nutrita di vita, l’incontro con la morte non può essere nulla di “mortificante”. Piuttosto assume il sapore di un incontro erotico. Il suo è un agonizzare, infatti, sul confine con il godere: godere del piacere di un nuovo incontro, quasi un insolito amplesso con la morte, di cui i familiari hanno un rispettoso pudore. E da loro, la nuova donna “rigenerata” dall’incontro con la morte, si congeda con un canto di sublime bellezza seduttiva. Un vibrante canto di rinascita, partorito dall’incantesimo di questo ancestrale legame vita-morte-vita. Una magnifica apologia alle intermittenze del cuore, coronata dal desiderio struggente di Marcel a non voler dimenticare ciò che solo apparentemente sembra essere andato perso. Un piacere del soffrire come acme di una nostalgica gratitudine.

Qualcosa di estremamente diverso dal piacere manipolatorio degli incontri amorosi descritti nella successiva sezione “Sodoma e Gomorra”. Esemplificati scenograficamente, con raffinato e subdolo fascino, dal filo rosso della passione al quale si legano certi amanti, come ad un guinzaglio.

Così come di una sorta di prigionia psicologica ed emotiva – causata dalla gelosia e dal desiderio di controllo – si ammala Marcel: siamo ora nella sezione “La prigioniera”. Marcel sente Albertine sfuggirgli. E non potendola “possedere”, la molla. Ma alla sua mancanza, o meglio al desiderio irresistibile di esercitare un controllo su di lei, non sa resistere. Ne è lui stesso assediato: arriva a vederla anche attraverso delle allucinazioni. E allora torna a cercarla. Ma è troppo tardi.

Quanto è difficile amare? Quanto è difficile cioè amare la libertà dell’altro?

“Come c’è una geometria dello spazio, deve esserci una psicologia del tempo“ – scrive Marcel. Ma “una malattia intermittente è la gelosia”. Magari la donna potesse essere programmata meccanicamente e poi telecomandata ! La donna è quanto di più “straniero” possa esserci per l’uomo: sembra come una lingua intraducibile.

Alla notizia della morte di Albertine, Marcel cade in depressione – siamo ora nella sezione “Albertine scomparsa” – ma per il desiderio (anche morboso) di continuare a conoscere qualcosa di lei che non smette di sfuggirgli, continua a “investigare” su di lei. Ma quante Albertine esistono ? Con quale delle sue personalità lui di volta in volta si relazionava ?

Nel mentre di questa indagine, Marcel accetta l’invito per un concerto dai Verdurin: attrazione della serata è l’esecuzione del settimino per violino da parte di Charles Morel, dal cui ascolto Marcel riceve “impressioni” che gli riportano alla memoria la “piccola frase”, il brano legato al suo amore per Odette. Di magico lirismo è la resa scenica di questo momento colmo di commozione. La prossemica d’ascolto degli invitati, l’esecuzione al violino di Antonella Franceschini e il riverbero interiore dell’interprete di Morel fanno della scena un incanto.

Altra scena di seducente bellezza quella in cui l’anziana zia dei Guermantes sente l’avvicinarsi della morte. Anche lei, come la nonna di Marcel, esige di restare sola durante l’appuntamento con la morte e per incontrarla sceglie “d’indossare” pensieri d’amore. E in effetti la morte la renderà di nuovo giovane: una sorta di rinascita è la sua, suggellata dalla sensualità di un canto scelto per il congedo: lo stesso scelto dalla nonna di Proust.

Arriviamo così all’ultimo volume “Il tempo ritrovato”: Marcel viene ricoverato in sanatorio e smette di scrivere. Ne esce e accetta ancora un invito dai Guermantes. Qui Marcel fa esperienza di come il tempo, che solitamente sembra passare invisibile, lasci invece segni evidentissimi della sua presenza sui corpi. Tanto da faticare nel riconoscere i compagni salottieri. Ma, proprio nell’osservarli, recupera involontariamente tanti ricordi: non ultimo la profezia di colui che gli vaticinò un impossibile destino da scrittore, ritenendolo privo di mezzi interiori. Ma il ricordo ora non ha più quel sapore mortificante di quando lo visse in gioventù. No, ora – alla luce di tutte le esperienze attraversate e quindi anche grazie a quello che considerava tempo perso e che ora scopre di aver ritrovato sotto nuova forma, questa maledetta profezia risulta gustosamente piccante. Tanto da trarne l’esigenza necessaria per tornare a scrivere. Perché “le forze spirituali vengono con il dolore”. E la stessa morte, ora, sarà la migliore delle sue amanti, musa per eccellenza della scrittura.

Ed è così che ci si rivela – in una mirabile scenografia a specchio – che i compagni di salotto e tutti i personaggi con i quali Marcel ha intessuto la sua esistenza sono gli stessi che all’inizio della storia erano entrati in scena come “memoria”. E con questa mirabile chiusura circolare dell’opera sembra quasi di sentire ancora il narratore confidarci, come all’inizio:

“La realtà prende forma nella memoria; tutto non esiste se non nella memoria”.

Duccio Camerini – con la complicità nell’adattamento del testo di Marcello La Bella – riesce in una sfida vertiginosa nel tentativo di visualizzare personaggi che vivono in larga misura nella memoria, inserendoli all’interno di una dinamica narrativa, manifesta e segreta, che il racconto di Proust non molla mai.

E così, partendo dall’affresco di un’epoca apparentemente lussureggiante e ipocritamente lussuriosa, si arriva a portare luce nel sottosuolo di un’umanità oggi ancora più viva che mai.

Un’umanità che continua a dimenticare la preziosa fertilità della “diversità”, ossessionata dal bisogno di essere “accettata” dai più e quindi necessariamente ad essi “sottomessa”. Prezzo che accetta di pagare pur di non rischiare di essere additata come “diversa” e quindi relegata ai margini. Margini che però da sempre sono i luoghi più interessanti, proprio perché aperti a feconde contaminazioni, a patto che oltre ad essere confini identitari siano anche luoghi d’incontro tra le varie diversità.

In fondo che cosa piaceva dei salotti ? Esserne al centro dell’attenzione. Oppure il gustarsi, assecondanti, il voyerismo. Ma chi è che decide chi guardare e quando non guardarlo più? Qualcuno a cui si è disposti a riconoscere un potere, in cambio di un’effimera sicurezza di protezione.

Un messaggio esemplare quello che Camerini ci consegna attraverso la riproposizione teatrale di quest’opera-mondo. Un teatro necessario il suo, il cui crogiolo creativo non si limita alla trasmissione di un’ incandescente preparazione attoriale – i suoi allievi brillano sulla scena per freschezza, ritmo e resa del sapore del gesto – ma si cura anche di solleticare il modo di stare al mondo di chi assiste allo spettacolo. Un teatro politico.

Grazie.

Recensione di Sonia Remoli