TEATRO BASILICA, 21 Febbraio 2024 –

Non fu con gli occhi il loro primo incontro.

Fu con la voce: quella di lui, calda, tonitruante.

Così è l’orecchio di Erodiade l’ingresso attraverso il quale prende corpo tutta la potenza dannatamente erotica di Giovanni Battista. Ed è questa sua carnale carica vocale che l’Erodiade di Francesca Benedetti riesce ad “ereditare”.

E’ una mirabile Francesca Benedetti quella infatti che ci si da’ attraverso l’oscura sensualità della voce che si scopre carne: quella del Battista, quella che tanto l’aveva “inchiodata”.

E che ora inchioda noi del pubblico.

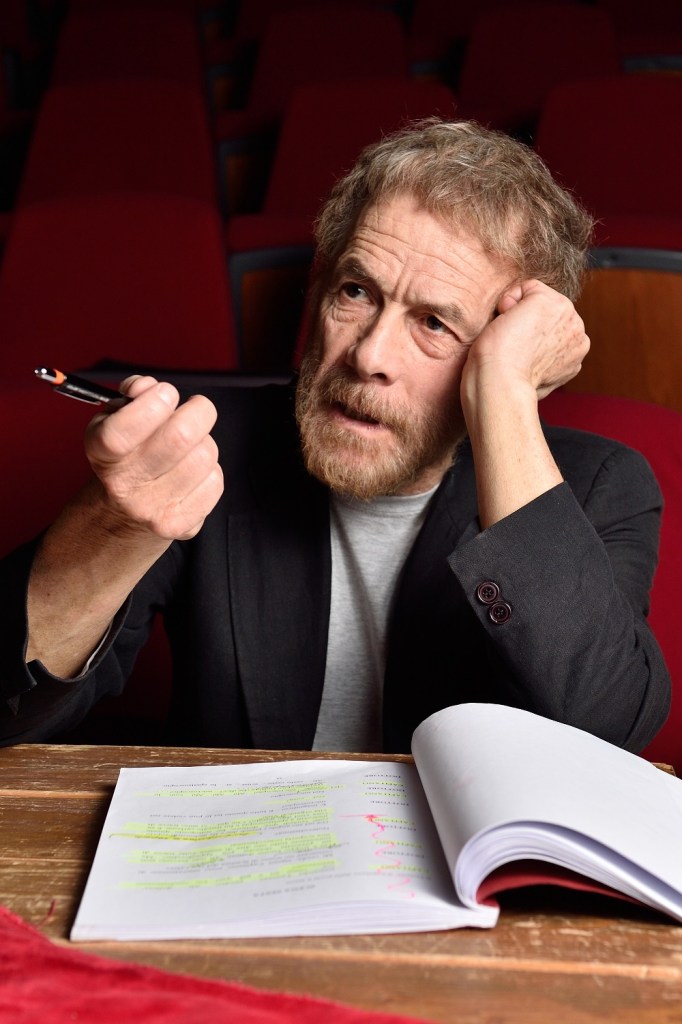

Francesca Benedetti

Se per qualche ora Erodiade può finalmente stringere un frammento di quel corpo tanto desiderato e negato, per sempre conserverà in sé quella sua rovente tattilitá vocale e la tenebrosità di quei colori.

È un “laiare” (un lamentarsi, verbo derivato dal termine “lai”) che la Benedetti plasma. Se ne hanno echi sulle mani, sulle tensioni interiori che danno forma ai drappeggi della sua tunica. E poi in quelle trasformazioni del respiro.

Il trono dal quale parla, finalmente sola con quel che resta di Giovanni Battista, è un’elegante e minimalista installazione che oltre ad essere un trono allude alla stilizzazione di una croce: quella sulla quale lei si offrirà come vittima, in una fusione cromatica disperatamente commovente.

Erodiade, il personaggio biblico spesso messo in ombra dalla sensualità della figlia Salomè, nel testo di Giovanni Testori racconta il suo disperato amore per Giovanni Battista e l’inaccettabile rassegnazione davanti alla sua scelta di morire martirizzato, piuttosto che cedere alle sue offerte amorose. Un’Erodiade vittima, non carnefice.

Francesca Benedetti

La regia di Marco Carniti sceglie con efficacia di incentrarsi sull’ossessione di Erodiade a voler “decidere”: sul suo non rassegnarsi a subire la scelta castrante del Battista. Ad avere anche lei parte attiva, pur consapevole di agire dentro un finale in realtà predestinato. Suo è il desiderio ossessivo di “decidere” e quindi di “tagliare”, reso con lacerante e compulsiva efficacia anche dalla drammaturgia sonora di David Barittoni.

Francesca Benedetti e Marco Carniti

Una magnifica ossessione che prende forma dalla fusione alchemica che si realizza all’interno del flusso di coscienza che Testori affida ad Erodiade. E che si manifesta attraverso l’inchiodata dirompenza dell’interpretazione di Francesca Benedetti che, come in un basso rilievo, si staglia dal fondale dei suoi stessi pensieri. Un fondale che prende forma attraverso il multiforme scorrere di quei disegni con la stilografica delle oltre settanta posizioni della testa recisa del Battista, che effettivamente nacquero nella mente di Giovanni Testori parallelamente alla gestazione della scrittura di questo lacerante lamento.

Uno spettacolo che onora la ricorrenza del centenario della nascita di Giovanni Testori e la vertiginosa poliedricità della sua parola materica.

Francesca Benedetti è viva e vibrante testimonianza del continuare ad esserci di Giovanni Testori.

L’affluenza straripante e incontenibile ieri sera al Teatro Basilica la prova del suo essere ancora così necessario.

Bisogna amarsi meno,

bisogna lasciare al tempo

l’ingorda gioia d’insegnare

che l’amore non è ricevere,

né dare,

ma lasciarsi prendere,

affondare

—-

Giovanni Testori

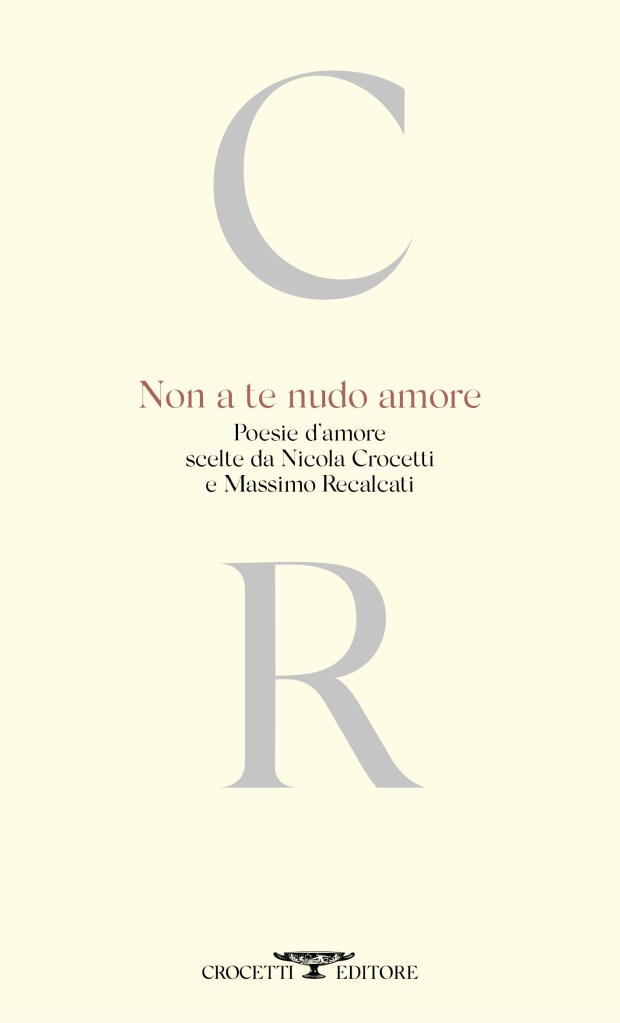

(da Non a te nudo amore, di Massimo Recalcati e Nicola Crocetti)

*************************

Recensione di Sonia Remoli