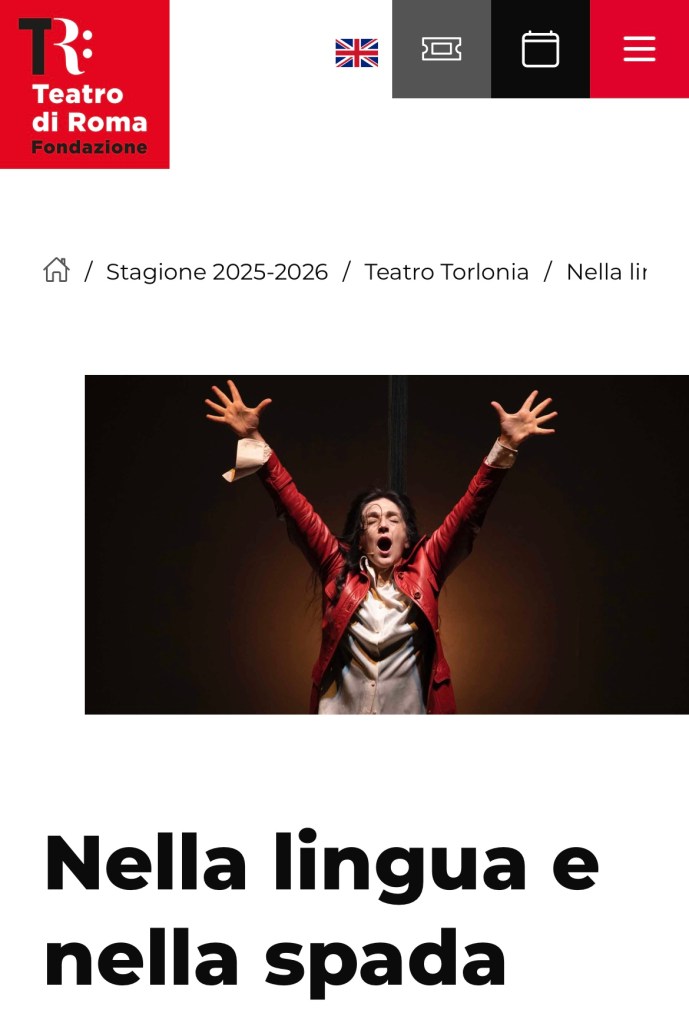

dal 22 al 25 Gennaio 2026

Sarà perché “gli alberi cadono in piedi” – come amava ripetere la mamma di Aléxandros Panagulis parlando della sua famiglia.

Sarà perché si può essere “liberi di essere felici” ma anche “felici di essere liberi” – come furono Oriana Fallaci e il suo Alekos.

Sarà perché è proprio di un buon libro infiammare gli animi di interrogativi e rendere così la vita eroticamente interessante: questo l’effetto che “Un uomo” della Fallaci ebbe sulla diciottenne Elena Bucci.

Resta un fatto: come risulti prezioso oggi questo spettacolo della Bucci, ispirato – anche e ancora – al libro della Fallaci “Un uomo”.

Un libro che una donna – giornalista e scrittrice italiana conosciuta in tutto il mondo – dedica alla memoria di un uomo – il poeta e rivoluzionario greco Aléxandros Panagulis – che con le sue scelte ha fatto della sua vita la testimonianza di come la “felicità di essere liberi” possa essere un affascinante modo di stare al mondo.

Prezioso risulta allora il desiderio di Elena Bucci di non lasciare che vada perduta la bellezza di questa urgenza di vivere per degli ideali. Talmente “incarnati”, da essere essi stessi nerbo contro spietate torture. Anche quando si resta soli, a combattere.

Un’urgenza di ideali capace di sedurre un uomo e una donna, fino a far loro desiderare ampliare in maniera personale i propri confini mentali ed emotivi. Perché interrogarsi, porsi delle domande – come quelle, ad esempio, con le quali Elena Bucci sceglie acutamente di aprire questo suo spettacolo – non significa “non sapere”, quanto piuttosto riconoscere che la realtà non si esaurisce in ciò che già sappiamo. Rivendicandoci la libertà di poter esplorare nuove possibilità.

Perché il vero valore della domanda non risiede nella risposta che genera, ma nello spazio che crea nella nostra mente: permettendoci di essere “liberi di essere felici”.

E se la diciottenne Bucci rimase folgorata dall’incontro con la testimonianza di queste due vite, scegliendo di rievocare questo incontro ripercorrendone i luoghi con un viaggio in Grecia; la Bucci di oggi continua ancora ad essere grata dei valori ricevuti in eredità da quella testimonianza: “Grazie alla vostra scrittura io che non so cosa siano la guerra, la dittatura, la censura, la tortura, io sono con voi, sono voi, nella lingua e nella spada”.

Dove quel “io sono con voi” parla di come la Bucci porti in salvo un incontro personale di quelli che cambiano il normale corso del tempo, di quelli che danno forma ad una esistenza. Un incontro dal quale da ragazzina si è lasciata condurre e che ora sceglie di tornare a rievocare, attraverso questo nuovo viaggio metateatrale.

La Bucci ha il dono di incidersi sullo spettatore con un garbo tutto suo: nobile e complice. La morfologia della sua voce nel farsi gesto sa trovare sempre nuove occasioni per catturare l’anima dello spettatore. Per poi restituirgliela un pò più libera.

Lo spazio scenico, che ha immaginato per questa sua drammaturgia, visualizza il progressivo prender forma di un personale modo di sentire e di inserirsi nel mondo. Un sentire che si forgia grazie a incontri che stimolano interrogativi e che nutrono il formarsi di una capacità immaginativa che, seppure imbrigliata, riesce a continuare a trovare angoli di fertilità vitale.

Un sentire restituito attraverso l’habitus di quella sua giacca rossa, appassionatamente sempre aperta: capace di accogliere tutte le complessità del bianco, così come le misteriose profondità del nero.

Uno spettacolo che sì dà come azione militante e consapevole contro l’oblio e in quanto tale custode di una identità personale e collettiva.

Un processo dinamico che contribuisce a plasmare chi siamo, che fonda le nostre comunità e che ci interroga su come costruire un futuro più consapevole.

” L’abitudine è la più infame delle malattie perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia, qualsiasi dolore, qualsiasi morte. (…) La sera in cui avevi rinunciato a tentare di nuovo la fuga era successo ben questo. Era successo cioè quel che non avresti mai creduto possibile: gli spazi aperti e il verde e l’azzurro e la gente non ti mancavano più. (…) E tuttavia esisteva qualcosa che l’abitudine al buio, alla mancanza di spazio, alla monotonia non avevano spento: la tua capacità di sognare, di fantasticare, e di tradurre in versi il dolore, la rabbia, i pensieri. Più il tuo corpo si adeguava, si atrofizzava nella pigrizia, più la tua mente resisteva e la tua immaginazione si scatenava per partorire poesie. Avevi sempre scritto poesie, fin da ragazzo, ma fu in quel periodo che la tua vena creativa esplose: incontenibile. Decine e decine di poesie. Quasi ogni giorno una poesia, magari breve. Le scrivevi anche se Zakarakis ti sequestrava la carta e la penna, perché allora afferravi una lametta che tenevi da parte per questo, ti incidevi il polso sinistro, inzuppavi nella ferita un fiammifero o uno stecchino, e scrivevi col sangue su ciò che capitava: l’involucro di una garza, un pezzetto di stoffa, una scatola vuota di sigarette. Poi aspettavi che Zakarakis ti restituisse la carta, la penna, copiavi con calligrafia minutissima, attento a non sprecare un millimetro di spazio, piegavi il foglio ricavandone strisce sottili, e lo mandavi nel mondo a raccontare la fiaba di un uomo che neanche nell’abitudine cede. Gli stratagemmi erano vari: buttare i nastrini di carta nella spazzatura perché una guardia amica li raccogliesse, infilarli nelle cuciture dei pantaloni che mandavi a casa per lavare, farli scivolare addosso a tua madre quando veniva a trovarti. Prima però imparavi i versi a memoria, onde prevenirne lo smarrimento o la distruzione, e che battibecchi quando Zakarakis pretendeva di leggerli per censurarli o approvarli. “Dove li hai messi? Dammeli! Non lo sai che in carcere il direttore deve censurare qualsiasi scritto?” ” Lo so ma non posso darteli, Zakarakis. Li ho chiusi nel mio magazzino.” “Quale magazzino?! Voglio vedere il magazzino!” “Eccolo qui, Zakarakis” E indicavi la testa. ” Non ci credo, fottuto bugiardo, non ci credo!” Avrebbe dovuto, al contrario, perché in quel magazzino avremmo trovato, anni dopo, tutte le poesie perdute o distrutte: per pubblicarle in un libro che molti pensavano fosse l’inizio di una carriera letteraria.”

(Oriana Fallaci, “Un uomo”)

Un fiammifero come penna

sangue colato sul pavimento come inchiostro

l’involucro dimenticato di una benda come pagina bianca

Ma cosa scrivo?

Forse ho solo tempo per il mio Indirizzo

Strano, l’inchiostro si è rappreso

Vi scrivo da in carcere

in Grecia

Giugno 1971

Le lacrime che dai nostri occhi

vedrete sgorgare

non crediatele mai

segni di disperazione

Promessa sono solamente

Promessa di lotta

Febbraio 1972

In ogni ieri

l’insegnamento

grido d’esortazione

In ogni domani

la visione

sempre piena di promesse

Oggi

in ogni oggi

la lotta

Così sei andato avanti

Così andrai avanti

Questo è il tuo destino

Recensione di Sonia Remoli