dal 10 al 13 Aprile 2025

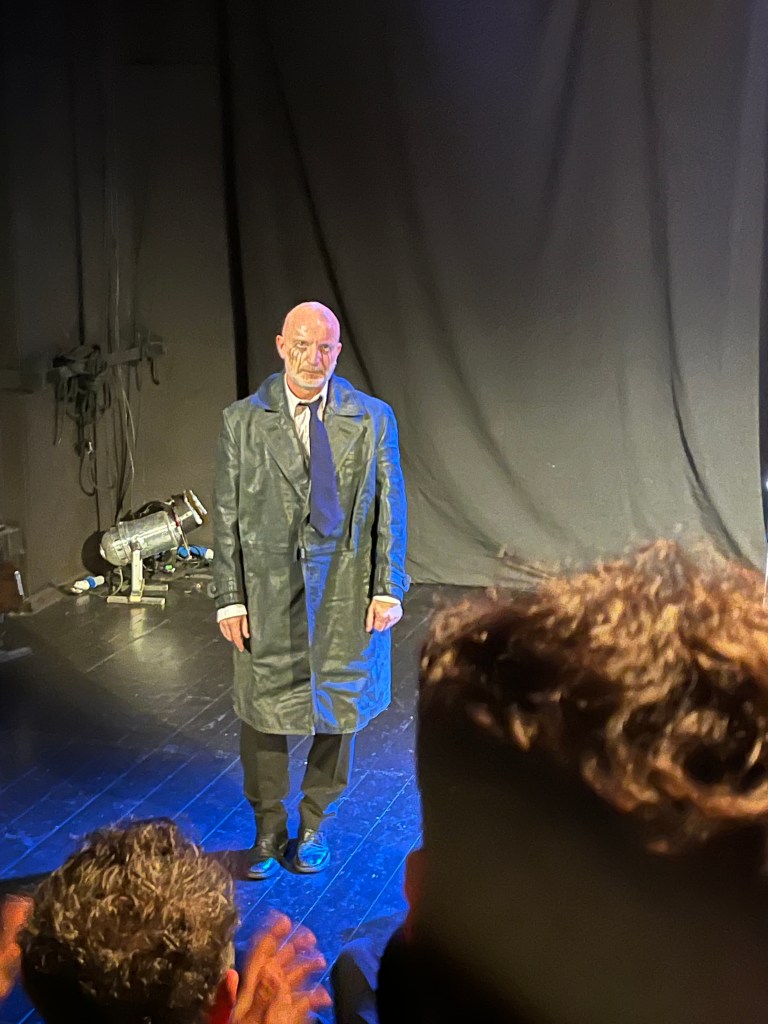

Il palco del Teatro Argot Studio di Trastevere – a coronamento dei festeggiamenti per i suoi primi 40 anni (1984-2024) – ieri sera ha ospitato l’incandescente debutto della prima delle 4 serate live del “Filippo Timi Live Non sarò mai Elvis Presley”, prodotto da Argot produzioni.

A concertarsi con la sinergica performance musical-canoro-teatrale di Timi, il produttore e compositore romano Lorenzo Minozzi.

Il giocoso exploit di Timi – ricco in improvvisazioni dal fascino esistenzialista – trova avvincenti sinapsi artistiche e filosofiche con la sperimentazione sonora di Minozzi, compositore che fa sua la manipolazione armonica e ritmica di campionamenti ambientali.

Quello di Timi è un canto – e quindi un racconto poetico – sulle origini e su quello che ognuno di noi può farne. Un tema che tutti ci riguarda questo sull’eredità familiare, che come un imprinting ci modella e ci guida, fino ad un certo punto del nostro stare al mondo. E che poi va fatta propria, manipolata criticamente e quindi anche fedelmente tradita.

Il canto di Timi é meraviglia: viscerale e ludico; ironico e sensuale; provocatorio e tenerissimo. Ha qualcosa di indelebile, di sacro. I temi di cui canta – personalissimi – arrivano con tutta la potenza vibrante di modelli archetipali, dove la burla sa di tragedia e la tragedia dell’abbraccio accogliente di un sorriso.

Lorenzo Minozzi – Filippo Timi

Nel live di ieri sera, come un aedo che ama accompagnarsi non con la cetra ma con l’handpan – uno strumento composto da due gusci in metallo che opportunamente sfiorati producono vibrazioni eteree ed ipnotiche – ha intessuto il canto delle gesta della sua vita, lasciandolo contrappuntare dalle creative sonorità, sapientemente artigianali, del compositore Minozzi.

Il tutto sullo sfondo di “paesaggi”, che contribuiscono a rievocare l’immaginario del progetto. Ad echi distorti di paesaggi televisivi – parco giochi dell’infanzia – si susseguono così visioni di riscritture paradisiache dell’età adulta.

In scena “il paesaggio dei paesaggi”, dove le coordinate spazio-temporali si fondono e si confondono: dove il sopra si mescola al sotto; il prima al poi; il pieno al vuoto; il sacro al profano. Dove la giocosità di un circense stare al mondo felliniano si sovrappone ad una francescana natività. Dove “a incarnarsi” è un live, sul quale fa eco la cometa di rituali proiezioni.

Timi ricorda “la sua natività” come un luogo dal buio opprimente e dagli echi disorientanti propri della putrefazione. “Cosce dell’assurdo” da cui scappare “fuori dall’incompiuto”. Un paesaggio chiuso e cupo, ritemprato dalla musicalità della sua lingua natia: il perugino di Ponte San Giovanni.

E poi arriva la magia delle vibrazioni dell’handpan per accompagnare la scoperta della sconsiderata generosità dell’amore: quel “per te”, capace di cambiare i connotati alla realtà. “Per te farò sanguinare i fiori del pregiudizio”: una dichiarazione, un racconto di lotta, di speranza, di resistenza. Veicolato dall’espressività dell’armonica a bocca di Lorenzo Minozzi.

E se poi arriva la scoperta che la felicità “dura il tempo di una bancarella a Santa Marinella”, la cenere può comunque diventare “cipria”. Perché il finale sta anche a noi modellarlo: sdrammatizzando il “cemento ruvido” familiare con il politicamente scorretto dei “Griffin”. Perché l’essere nati da “sassi” immobili, sempre fermi nella loro orizzontalità – così suggestivamente visualizzata anche dalla modalità di percussione della chitarra di Lorenzo Minozzi – non esclude la ricerca e il raggiungimento di quella fluidità espressiva libera dal “giudizio universale”, cancro di prevedibilità.

Un “live” questo di Filippo Timi che scuote e che piacevolmente sorprende, fino ad inebriare lo spettatore di possibilità vitali.

Perché Timi canta dell’importanza di accorgersi del paradiso nascosto nell’imperfezione dell’imprevisto, così diverso dai nostri progetti. E fiorire: spuntando comunque, nonostante tutto. Prendendoci “cura anche dei simboli che ognuno di noi è”.

E allora poco importa non essere come Elvis Presley. Anzi, è meglio così.

Un teatro, quello di Filippo Timi, che prende e regala attenzione, in un gioco scenico misterioso e complesso fra parola, suono, musica, teatro.

Un teatro che è prima di tutto coinvolgimento e come tale “fa volare”: un sogno che se non si può realizzare con le ali, si può assaporare però a piccoli sorsi. Un pò come quel cocktail che Timi “ci offre”, già entrando in sala.

Lorenzo Minozzi – Filippo Timi

Recensione di Sonia Remoli