Rassegna “sotto l’Angelo di Castello“ – danza, musica, spettacolo – IV Edizione – Castel Sant’Angelo, 3 Luglio – 26 Settembre 2024

CASTEL SANT’ANGELO, 10 Luglio 2024

SMARRITA E SOAVE

Adriano, poeta, tra poeti

di e con Roberto Latini

musiche Gianluca Misiti

eseguite dal vivo da

Luisiana Lorusso violino

Claudia Della Gatta violoncello

luci e direzione tecnica Max Mugnai

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

Era una certa sera, quella di ieri a Castel Sant’Angelo. Colma di stupore.

Avevamo ricevuto il suo invito e ci siamo trovati tutti ad aspettarlo nella straordinaria cornice del cortile Alessandro VI. Noi, nella sua casa dell’eternità, come sulla soglia del confine tra la vita e la morte.

E poi arriva lui: luminosamente vestito di ombre, esoticamente scalzo. Lo accompagnano due giovani donne con i loro strumenti musicali.

Ci saluta tutti, vorrebbe chiedere a ciascuno di noi ma poi sceglie di iniziare col parlare di sé.

Lui è lo spirito dell’Imperatore Adriano, incarnatosi in Roberto Latini.

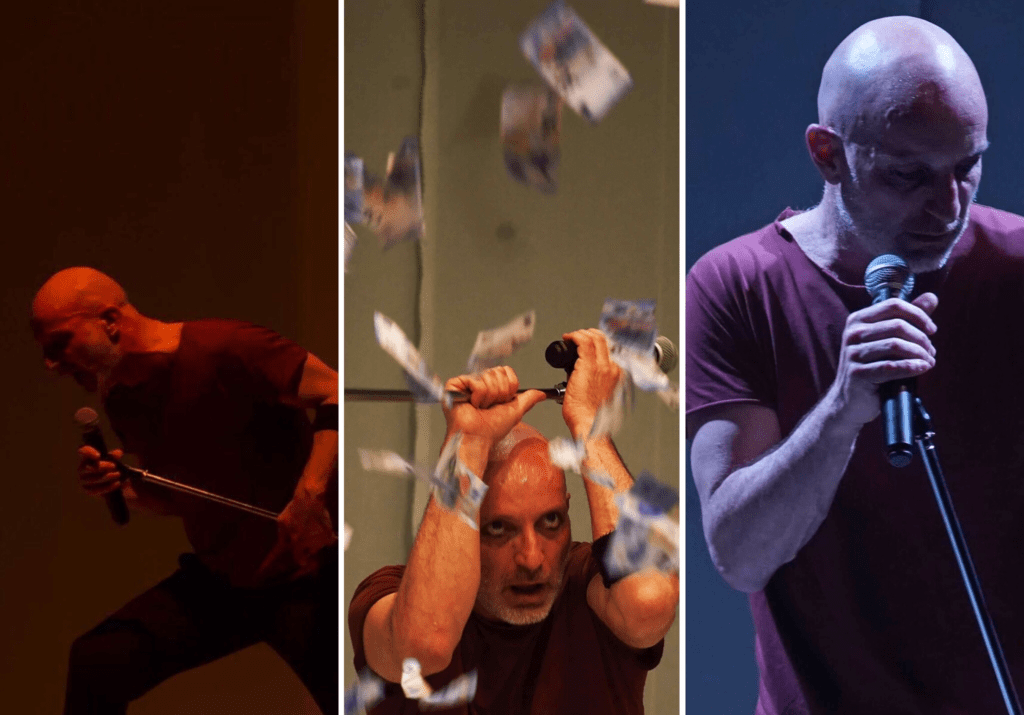

Claudia Della Gatta, Luisiana Lorusso, Roberto Latini

Ci ha convocati spinto dall’urgenza di vederci e di parlarci. Perché “chi parla non è morto”. E perché per lui è necessario che noi sappiamo qualcosa di essenziale che lo riguarda, al di là di quello che le fonti hanno scritto.

A partire dal mistero che avvolge la sua nascita: a lui non fu dato sapere con certezza quale “luogo” gli diede i natali, né gli fu riservata la cura di essere subito “ufficialmente” adottato da coloro che, una volta restato orfano all’età di nove anni, si occuparono di lui. Avvenne molto più tardi.

“Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi: la mia prima patria sono stati i libri” – scriverà di lui la Yourcenar .

E poi patria fu “il viaggio”: costante della sua vita , lui che confessa di non aver «mai avuto la sensazione di appartenere completamente a nessun luogo, […] straniero dappertutto, non mi sentivo particolarmente isolato in nessun luogo».

Publio Elio Traiano Adriano (117 – 138 d.C)

Ma nonostante questo essere privo di autentiche origini, Adriano seppe farsi amare: perché fu lui il primo ad amare gli altri. Fu generoso in tolleranza: dimostrò una brillante sopportazione delle proprie fragilità e contemporaneamente seppe far dono di accoglienza alle varie differenze altrui.

Lui ci sapeva fare con i confini: non solo quelli a valorizzazione delle Province dell’Impero. Ci sapeva fare nel restituire “la qualità del valore” di un luogo e di un uomo. Era attento, accurato: fece suo il metodo della “conoscenza diretta” degli uomini e dei luoghi.

Vallo di Adriano – confine tra la provincia romana della Britannia e la Caledonia –

Si mescolò a loro per capire e per dare l’esempio. Durante il suo ventennio di pace relativa riuscì, ad esempio, nel ristabilire la disciplina nelle basi militari. Caduta l’aspettativa di nuove conquiste, i soldati tendevano a condurre una vita più rilassata e a circondarsi di comodità inadatte alla vita militare. E allora si trasformò lui stesso in un esempio per i suoi soldati: marciava con loro, dormiva all’aperto e mangiava lo stesso rancio. Fu così che scoprì il valore formativo che costituiva per un esercito la realizzazione di opere pubbliche. Con esse i soldati si forgiavano, non si abbandonavano a un’esistenza oziosa e per di più scoprivano l’importanza di saper lavorare in squadra. Ma soprattutto la realizzazione di opere pubbliche era destinata a consolidare “la frontiera”.

Vallo di Adriano – confine tra la provincia romana della Britannia e la Caledonia –

Il valore del muro, del confine, stava per Adriano nella capacità di “regolare” i limiti della vita civilizzata e di “canalizzare” gli scambi fra il territorio romano e quello barbaro. E’ una frontiera aperta, la sua, ma controllata.

Eclettico, versatile e multiforme è Adriano: un uomo assetato di conoscenza e allo stesso tempo dotato di virtù pratiche. Animo raffinato e sensibile ma anche spirito inquieto, attratto dal mistero. Inclinazioni che lascerà in eredità al luogo – sul quale nessuno questa volta dovrà nutrir dubbi – che ne custodirà le sue ceneri: il Mausoleo di Adriano oggi conosciuto come Castel Sant’ Angelo.

E come per osmosi tale luogo – situato sulla sponda destra del Tevere di fronte al pons Aelius (attuale ponte Sant’Angelo), a poca distanza dal Vaticano e collegato ad esso attraverso il corridoio fortificato del “passetto” – si è rivelato “testimone” della versatilità del suo “padrone di casa”. Mausoleo, fortilizio, carcere e oggi “simbolo delle Arti”: luogo dove corpo, suono e immagine trovano un linguaggio comune proprio nella coreografia.

Un omaggio al modo di stare al mondo, e quindi alla “qualità” del regnare di Adriano, caratterizzato dalla tolleranza, dall’ efficienza e dallo splendore delle arti e della filosofia. Adriano si fece infatti appassionato promotore di molti edifici pubblici in Italia e nelle province: terme, teatri, anfiteatri, strade e porti. Nella villa che fece costruire a Tivoli riprodusse i monumenti greci che amava di più e trasformò la sua dimora in museo. Ma è a Roma che volle lasciare un segno indelebile: attraverso l’edificazione del suo mausoleo (Castel S. Angelo) e attraverso la ricostruzione del Pantheon, distrutto da un incendio.

Villa Adriana – Tivoli –

Perché i luoghi continuano a parlarci di chi li ha voluti, di chi li ha generati e di chi in essi ha voluto incarnarsi per “manomettere la morte”. Con questo desiderio Adriano ha donato vita anche a Antinopoli, la città dedicata – nonché suo nuovo corpo – al grande amore della sua vita: Antinoo. Affetto del quale ieri sera, con squisito riserbo, ha preferito non parlarci.

E cambiando argomento, Adriano inizia a parlarci di Castel Sant’Angelo: il luogo dove ieri sera ci ha riuniti e nel quale lui continuerà a sopravvivere alla morte. Ce lo descrive “anatomicamente” e in tutte le sue trasformazioni eclettiche. Ma in questa nuova narrazione sceglie che a fissarne la punteggiatura siano gli strumenti ad arco delle due giovani e virtuose musiciste che ha portato con se: Luisiana Lorusso (violino) e Claudia Della Gatta (violoncello).

Fa il suo ingresso anche un refolo di vento: presenza inquieta del suo raccontarsi e del suo gettare ponti verso altri confini: quelli della poesia di altri poeti a lui particolarmente cari.

Roberto Latini

Dicono che l’uomo prima di parlare abbia cantato e che prima di scriver prosa abbia fatto poesia: funzione del linguaggio non era “descrivere” il mondo ma “farlo sentire”. E l’Adriano di Roberto Latini, nel lasciarsi attraversare dalla poesia, s’inebria come preda della sublime bellezza di una passione amorosa. Ce ne parla il suo disarmato accogliere quel prezioso e tormentato disequilibrio creativo di cui si fa strumento e che trova un varco nei suoi piedi, per poi riuscire a salire fino a colonizzare tutto il corpo, incluso il corpo della voce. L’avvio al “viaggio poetico” è dato dai suoi versi, quelli pronunciati da Adriano prima di morire:

Piccola anima smarrita e soave / compagna e ospite del corpo / ora t’appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli / ove non avrai più gli svaghi consueti.

Non c’è in Latini manifestazione della volontà: lui lascia che la parola poetica “dica” tutto il suo potere prestandosi, lui stesso in quanto “luogo”, a contrazioni e dilatazioni morfologicamente sonore. E il suo “fare esperienza” diventa, per osmosi, anche il nostro.

In analogia al profondo desiderio di viaggiare che animava l’Imperatore Adriano, quello che ci propone Roberto Latini è un viaggio che ci porta “ad incontrarci” sulla soglia di quei confini che regalano un’identità a ciascuno dei poeti da lui scelti per questa avventura poetica ma di cui lui e noi possiamo fare “compagni di viaggio”.

Perché il concetto di “viaggio” gemma da quello di “viatico”, cioè da ciò che riteniamo utile portare con noi per il viaggio stesso. Ecco allora che il viaggio poetico al quale l’Adriano di Latini ci ha invitati ieri sera è saluto, è appoggio, è presenza persistente . E’ il non rimanere “solo”, è il non ricevere ancora “il dono dell’abbandono” .

Un invito che sul momento rapisce lasciando sbalorditi. Come solo ciò che sa provocare stupore riesce a fare. Ma che poi, ricontattando l’esperienza a posteriori, dilata il tempo in una dimensione nuova.

Investire nel teatro e nell’arte in generale rende viva una città, testimoniando la sua collettività e la sua democrazia. Come questa rassegna “sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo”, guidata dal Direttore generale Musei Massimo Osanna e curata da Anna Selvi, ne è un luminoso esempio, nel suo promuovere – quale valorizzazione del monumento – il dialogo tra l’arte dell’attore, del danzatore e del musicista con gli spazi del museo.

Recensione di Sonia Remoli