18 e 19 Ottobre 2025

C’è un confine. Ma non ci separa davvero. E’ uno specchio.

Difronte a questo specchio la luce permette di vedersi riflessi. Ma quando si scende nel buio, in quello stesso specchio vediamo l’altro da noi.

E’ uno specchio che ci parla della possibilità di entrare in relazione con noi stessi: esperienza che ci avvicina e ci allontana. Da noi stessi e dall’altro.

Proprio come fa un confine: luogo che permette di separarci, di individuarci, ma anche di incontrarci con l’altro. Perché ogni confine è anche una soglia. E’ anche uno specchio.

Splendido questo primo approccio alla scrittura di Ágota Kristóf – su traduzione e adattamento di Chiara Lagani – offerto agli spettatori dall’allestimento scenico di Luigi Noah De Angelis (fondatore assieme alla Lagani della Bottega d’arte Fanny&Alexander).

Di De Angelis qui è la cura della regia, delle scene, delle luci, dei video: elementi di una sinfonia drammaturgica declinata – proprio come la scrittura della Kristóf – attorno al sentire del celarsi, pur desiderando attirare l’attenzione dell’altro. Pur desiderando che l’altro si faccia prossimo e che veda “in primo piano” ciò che si tende ad allontanare.

Quella che intravediamo nel buio è infatti una Kristóf che ci si dà “di spalle”, intenta al suo tavolo da lavoro. E’ interpretata da una stupefacente Federica Fracassi, che la drammaturgia delle luci di De Angelis ci restituisce dapprima in un’ inquietante bidimensionalità fantasmatica ma che poi, man mano che il nostro sguardo le si avvicina, si dà in forma e sostanza. Pur continuando a celarsi all’incontro con il nostro sguardo.

Entrati ormai nello specchio, accade che sul confine con questa scena un’altra se ne dischiuda, svelandoci le mani della Kristóf al lavoro. E’ qualcosa di più di una tecnica di meccanica di precisione, la sua. Così come l’incessante sottofondo sonoro, non è solo il rilascio dell’energia accumulata e trasferita nel treno del tempo.

(ph. Masiar Pasquali)

È una nuova forma di conoscenza. E’ l’iniziale recupero di un’originaria forma linguistica: una lingua fatta di parole, di corpi e di tatto. Una lingua che permette alla Kristóf di nascere una seconda volta, essendo proprio qui, nell’ habitat della fabbrica, raggiunta da una nuova modalità di conoscenza, da una nuova modalità d’apprendere. Se stessa e gli altri.

“E’ diventando assolutamente niente che si può diventare uno scrittore” – la Kristóf farà dire a Tobias, protagonista del suo “Ieri”. Occorre, come è accaduto anche a lei, perdere tutto per poter sentire il bisogno urgente di far scaricare la molla, che “la corona“ del proprio vissuto ha avvolto su se stessa, serratamente.

(ph. Masiar Pasquali)

E così, ormai definitivamente esiliata dalla sua lingua madre, sarà lasciando che le sue mani vengano guidate da un nuovo sentire, fatto di cura verso i corpi dei componenti degli orologi, che la Kristóf inizierà ad imparare a “scrivere” il suo tempo.

Già a partire dal momento in cui, provando e riprovando a contarlo, inizierà col misurarlo in francese.

Ma anche quando la stessa ripetitività di questa lingua meccanicamente tattile darà asilo alle eleganti figure retoriche del suo sentire. Ad esempio, a quella dell’anafora, che racconta così bene la Kristóf :

“Sono svanite le corse a piedi nudi per il bosco sulla terra umida fino alla ‘roccia blu’; svaniti gli alberi su cui arrampicarsi, da cui cadere quando un ramo marcio si rompe; svanito anche Yano che mi aiuta a rialzarmi; svanite le passeggiate notturne sui tetti; svanito Tila che va a fare la spia alla mamma” (da “L’analfabeta”).

E’ attraverso la complice visualizzazione delle “proiezioni” simboliche della Kristòf – artisticamente realizzata da Luigi Noah De Angelis – che lo spettatore ricontatta lo sguardo più intimamente autentico della Kristòf su se stessa. Dove, proprio come le lancette di un orologio, il duplice ruotare delle posture del suo corpo, segna le progressive torsioni della sua apertura emotiva ad entrare in relazione con l’altro da se.

A questo nuovo approccio auto-conoscitivo, la Kristòf avrà occasione di associare anche un libero uso di un altro tipo di corpo, quello umano: il quadrante del volto quale quadrante dell’orologio. Saranno le sue colleghe di lavoro infatti che, attraverso il proprio indice, le in-segneranno il nome francese di ciascuna parte del proprio volto.

Ed è così che quel rumore continuo delle macchine in fabbrica, che toglie voce alla parola, permette però lo scaturire di un’altra lingua: una lingua mescolata al corpo.

Di profonda bellezza poetica è la scelta di sagomare l’attenzione dello spettacolo su questa meravigliosa lingua della cura e della tattilità, capace di riattivare in Kristòf un dialogo con se stessa. E quindi con la lingua originaria: quella che Jacques Lacan chiama “lalangue”. Una lingua che non esce fuori dal corpo ma che si mescola al corpo. Una lingua depositata nell’inconscio, che precede quella alfabetica e prima ancora quella del lessico familiare.

Sua, della Kristòf, è infatti una particolare difficoltà – dovuta ai traumi della sua vita – ad entrare “in relazione” con l’altro: dentro e fuori di sé. La dimensione del “due” per lei, anziché sinonimo di relazione, è piuttosto terrore della sopraffazione: l’altro è un nemico da cui difendersi, perché intenzionato ad uccidere. E questo stesso atteggiamento l’accompagna anche nell’apprendimento emotivo di una seconda lingua:

“Parlo il francese da più di trent’anni, lo scrivo da vent’anni, ma ancora non lo conosco. Non riesco a parlarlo senza errori, e non so scriverlo che con l’aiuto di un dizionario da consultare di frequente. È per questa ragione che definisco anche la lingua francese una lingua nemica. Ma ce n’è un’altra di ragione, ed è la più grave: questa lingua sta uccidendo la mia lingua materna” (da L’analfabeta).

“E’ nella lingua, che si deposita tutto ciò che è familiare – spiega Hans Georg Gadamer – gli usi, i costumi, il nostro mondo abituale, risuonano tutti dai suoni del nostro mondo linguistico. E’ lì che ci sentiamo a casa. Ed è la distanza da questo mondo che ci fa sentire esiliati”.

Ed è affascinante come questo spettacolo, fin dall’inizio, ci immerga in sonorità che solleticano nello spettatore la suggestione dell’essere in presenza di un diverso habitat, di un diverso mondo emotivo (la cura del sound design è di Damiano Meacci). Un po’ come se la pratica di creazione performativa dell’eterodirezione, da tempo sperimentata con successo dalla bottega d’arte Fanny & Alexander sugli interpreti, fosse sperimentata indirettamente anche sullo spettatore. Portato così ad abbandonarsi, in un invito all’affido, al suono che gli viene versato nelle orecchie, per viversi intimamente lo spettacolo.

(ph. Masiar Pasquali)

“Se l’incapacità di parlare è l’esilio da cui tutti veniamo, vivere significa trovare asilo in una lingua tentando di rendere abitabile la sua estraneità”. Ciò può avvenire nel dialogo – o per dirla con Gadamer “con quel lento risvegliarsi dello scambio di sguardi, in quel primo tastare, in quel primo balbettare suoni somiglianti alla lingua e infine nelle prime parole». Ed è quello che accade alla Kristòf nell’habitat fascinoso della fabbrica di orologi, occasione per scendere a guardare e a toccare gli ingranaggi del suo vissuto.

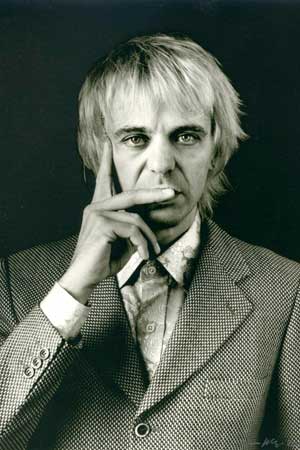

Àgota Kristòf (1935 – 2011)

Ne deriverà una scrittura scarnita, eppure essenzialmente preziosa, cifra del suo stile. Assieme ad una modalità d’intesa con il lettore/spettatore cruda, eppure erotica: quella del tenersi vicina nella distanza. Una modalità, dal sapore dell’ossimoro, che ricorda una sorta di imprinting paterno, rintracciabile quando lei racconta che completamento delle punizioni materne era il doversi recare dal padre, che l’accoglieva dicendole di avvicinarsi per poi ordinarle di sedersi lontana.

Sarà questa scrittura a poter dare asilo ai personaggi delle sue opere. E della sua vita, che qui Federica Fracassi incarna con irresistibile inquietudine.

Sarà questa scrittura a riportarla in contatto con il ruggito del suo sé interiore, fino ad avvicinarla consapevolmente alla propria autostima.

Sarà questa scrittura a suggellare la sua sfida: la sfida di un’analfabeta.

Un’incredibile Federica Fracassi mirabilmente restituisce quell’inclinazione vitale della Kristòf, dove la pesantezza di tutto il dolore accumulato s’incontra con la leggerezza di un’ostinazione di infantile stupore. Lei, narratrice di (sue) storie, che espone con la lucidità con cui si spiegherebbero le regole di un gioco. Un gioco serio: tremendo e ammaliante. Così com’è la vita.

Dove si vince tutte le volte che “si scrive un libro”, ovvero tutte le volte in cui si decide di entrare nel buio dello specchio. Nel buio del relazionarsi con se stessi. Come Àgota Kristòf invita a fare in questo libro. E non solo in questo.

“Ogni essere umano è nato per scrivere un libro, e per nient’altro. Un libro geniale o un libro mediocre, non importa, ma colui che non scriverà niente è un essere perduto, non ha fatto altro che passare sulla terra senza lasciare traccia” ( da “Trilogia della citta di K” ).

Damiano Meacci, Chiara Lagani, Luigi Noah De Angelis, Federica Fracassi

Recensione di Sonia Remoli