dal 25 Febbraio al 2 Marzo 2025

Piovono lacrime sul viso di Parigi.

Sono raccolte da un fazzoletto, che una giovane donna in proscenio ripiega come aprendo un sipario, che svela l’interno di un café parigino.

Lei, la donna (interpretata da Claudia Grassi), ha appena “incontrato” un piccolo libro, che rapisce immediatamente la sua attenzione. E, al suo voltar pagina, l’elegante estro registico della Shammah fa corrispondere la seduzione di un sipario che si apre sul vissuto di quel libro.

Al bancone del bar dal sapore hopperiano (lo spazio scenico è disegnato da Gianmaurizio Fercioni con le suggestioni visive di Luca Scarzella e Vinicio Bordin), un avventore infatti sta ultimando di scrivere proprio quel piccolo libro che la donna sta iniziando a leggere: “La leggenda del santo bevitore” di Joseph Roth.

C’è un filo di stupefacente bellezza con il quale Andrée Ruth Shammah imbastisce l’impalcatura di questo spettacolo. Consegnando allo spettatore un manufatto dalle rare finiture simboliche.

La Shammah individua diversi tessuti drammaturgici, con affini trame esistenziali, sui quali passa, con questo filo di stupefacente bellezza, punti che – come ponti – avvicinano i lembi dei differenti tessuti scelti.

Nello specifico, la Shammah confeziona un adattamento incentrato su un’originale struttura a chiasmo: laddove il tessuto autobiografico dell’autore Joseph Roth confluisce nel vissuto del personaggio letterario di Andreas Kartak; qui, nel (suo) Andreas Kartak confluiscono sia il personaggio che lo stesso autore Roth.

Andrée Ruth Shammah

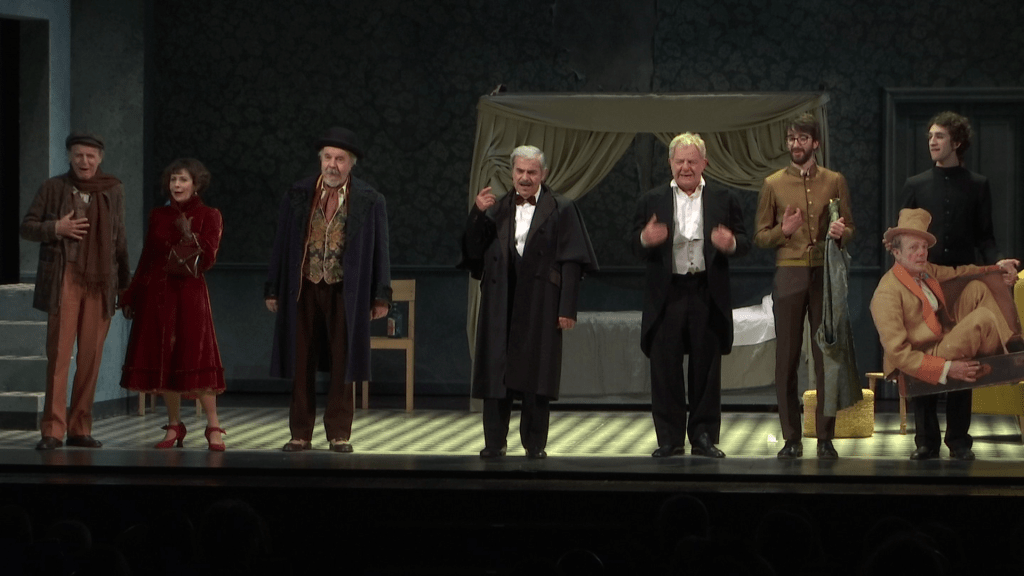

L’operazione di alta sartoria registica è resa possibile grazie alla stoffa, dallo stile ricco in contraddizioni, del grande maestro Carlo Cecchi. Attore di giocosa e inquieta sperimentazione che parla di sé in prima persona (in quanto personaggio) e in terza persona (in quanto Roth, l’autore). “Non siamo il poeta, ma il poema” – direbbe Jacques Lacan -perché, più che autori, risultiamo essere attori di un copione. E voltare pagina è l’esercizio più complesso da portare a termine”. Straordinaria risulta la restituzione di Cecchi nel dare corpo ad “un personaggio” dal temperamento “sbriciolato” e ad un autore “poeta moderno del vuoto” dalla straordinaria musicalità ironica .

Giovanni Lucini – Carlo Cecchi

Sostenuto dal complice ascolto del barista (interpretato da Giovanni Lucini), “l’autore” confluito nell’Andreas di Cecchi gli racconta e ci racconta – aprendosi in una postura dalla torsione sempre più accogliente – la leggenda che ha appena finito di scrivere. La sua narrazione trova un incantevole contrappunto nella sottolineatura di quelle frasi, dalle quali il barista e la giovane donna, ora seduta ad un tavolo, si sentono letti. Questo “miracolo” accade quando l’incontro con un libro ci seduce come il corpo dell’amato. E ci trasforma. Perché si rivela “un incontro fortunato, in cui il lettore trova nelle pagine anche pezzi di se stesso”, scoprendo qualcosa di più di sè. “Perché noi stessi in fondo siamo un libro che attende di essere letto” (da “A libro aperto, una vita è i suoi libri” di Massimo Recalcati).

Giovanni Lucini – Carlo Cecchi

La Shammah sceglie di ospitare questo particolare modo di stare al mondo, in uno spazio scenico con il vissuto del Teatro India di Roma: una ex fabbrica di saponi e solventi Mira Lanza, che è riuscita a resistere alle tempeste della vita, riconoscendo incontri fortunati dai quali si è lasciata leggere, trasformandosi in “fabbrica del teatro di domani”.

Teatro India

Ora, questa varietà di tessuti drammaturgici, come si anticipava all’inizio, sono imbastiti dalla regista Shammah attraverso quel filo di stupefacente bellezza rappresentato dalla spiritualità estetica della Santa Teresa di Lisieux, co-protagonista de “La leggenda del santo bevitore”.

Fu lei, in vita, ad inaugurare con una fertile intuizione teologica “il teatro” esistenziale e religioso “della piccola via”: il teatro della bellezza – e non solo della sventura – di essere piccoli e imperfetti. Perché è con la consapevolezza e la fiducia in questa condizione esistenziale – con la quale non ci si ostina a cogliere tracotantemente “il tutto” ma ad accogliere con vibrante gratitudine “particolari” del tutto – che la misericordia di Dio può manifestarsi.

Teresa di Lisieux

Una spiritualità estetica che si specchia nell’estetica artistica “dell’impossibilità a recitare”, secondo la quale un artista può solo dar forma al divenire dell’arte, per sua natura “incerta fin nella più intima fibra”.

Perché il Teatro, come la Vita, è “ripetizione” e l’attore non sfugge al ripetere per provare continuamente a comunicare, mosso dalla tensione a stabilire un rapporto conoscitivo. Un rapporto non fissato una volta per tutte, ma che si sviluppa nel corso delle rappresentazioni.

Perché il Teatro, come la Vita, è un organismo vivo e quindi labile, mutevole, provvisorio.

Perché il Teatro, come la Vita, “è un insieme di rapporti”, che si concatenano fra di loro in un unico punto presente.

E così, in ultima analisi, il filo che la Shammah individua e usa sapientemente per imbastire la costruzione dei vari tessuti drammaturgici di questo spettacolo è il filo della “drammaturgia della prova”.

Quel filo così caro alla sua sensibilità di regista, nonché a quella di del Carlo Cecchi attore, maestro di coscienza e guida d’attori. Perché siamo tutti “in prova” qui sulla Terra: in cammino dentro e fuori noi stessi.

Andrée Ruth Shammah – Carlo Cecchi

“La leggenda del santo bevitore” di Joseph Roth parla e ci parla della vita di un uomo, Andreas Kartak, perseguitato e esiliato dalla Slesia e dalla vita civile, in quanto detenuto in carcere per aver salvato la vita della sua amante, picchiando suo marito fino ad ammazzarlo. Dopo due anni torna ad una vita libera e piena di miseria, mandandola giù a sorsi di Pernod.

E’ un uomo infatti che continua a rimanere sordo ai miracoli degli incontri quotidiani di cui la sua vita è punteggiata, in quanto attratto irresistibilmente a ripetere gli atteggiamenti distruttivi legati ai suoi traumi. Come accade a tutti noi.

E l’interesse dello sguardo registico della Shammah non cade sul suo continuo procastinare la missione a rendere fertilmente creativa l’elargizione di denaro ricevuta, un po’ come nella parabola cristiana dei talenti. Il suo interesse non è sul risultato ma sul processo: sul percorso accidentato attraversato da Andreas.

La drammaturgia del disegno luci (la cui cura è affidata a Marcello Jazzetti), in sinergia alla drammaturgia musicale, riesce efficacemente a sottolineare la tragica coercizione dell’Andreas personaggio a ritornare sempre sulla stessa riva, sospinto dall’onda della ripetizione del suo trauma. Una vita la sua, ma non solo, che tende a rimanere schiacciata dal passato e dalle tracce traumatiche che si sono impresse su di essa.

Perché la condizione esistenziale di Andreas è propria di tutti noi esseri umani: non a caso il racconto assume la forma di una “leggenda”, che per sua natura si rivolge alla collettività, per rinsaldarne i legami di appartenenza.

Vivo è infatti in Andreas quel senso interiore della dignità, che riesce ad andare al di là della crisi esistenziale che tende continuamente a metterlo “all’angolo” – condizione di cui così efficacemente la scena ci parla. Un senso dell’onore, il suo, che continua a guidarlo e a sostenerlo. Fino alla fine. Seppur senza riuscire a concretizzarlo stabilmente. Ma questa sua tensione, questo suo restar fedele a un ideale di dignità in una vita “senza indirizzo”, lo rende degno di essere un “santo bevitore”.

Claudia Grassi – Carlo Cecchi – Giovanni Lucini

La condizione esistenziale di Andreas è propria anche dell’attore, che nella sua arte procede nel tentativo di rappresentazione della realtà per ripetizioni, pur sapendo che sempre resiste qualcosa che sfugge all’elaborazione, alla rappresentazione. Ma dalla ripetizione può nascere anche qualcosa di creativo, di fertile, di generoso. Come accade ad Andreas: che sbaglia e continua a sbagliare, ma – direbbe Beckett – “sempre meglio”.

“Occorre avere fiducia” – dice e testimonia la piccola Santa Teresa di Lisieux, che attendendo Andreas e non vedendolo arrivare va lei stessa a visitarlo in sogno – perché “ é la fiducia e null’altro che la fiducia che deve condurci all’Amore”.

Una fiducia che non significa lamentarsi del nostro essere imperfetti, desiderando risolvere la nostra condizione nella sua interezza. Né significa accontentarsi di poco. Significa piuttosto non mancare all’incontro con l’altro: non mancare al miracolo a cui l’altro ci apre. E “ci legge”. Come un libro.

Claudia Grassi – Carlo Cecchi – Andrée Ruth Shammah – Giovanni Lucini

Recensione di Sonia Remoli