27 e 28 Gennaio 2026

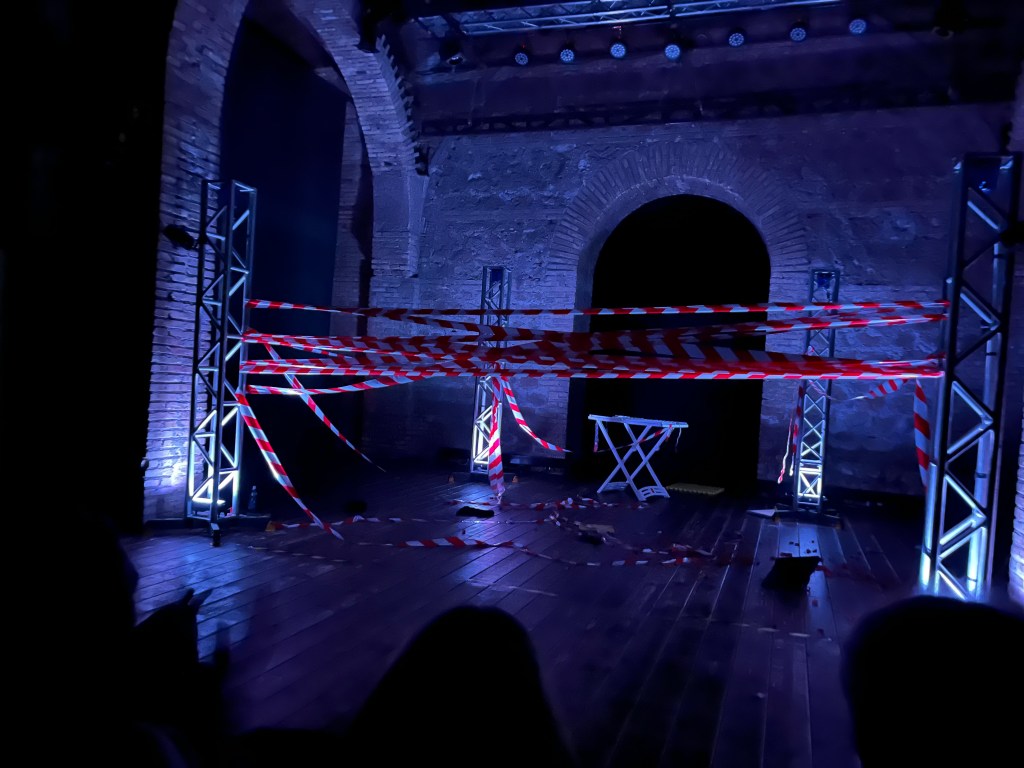

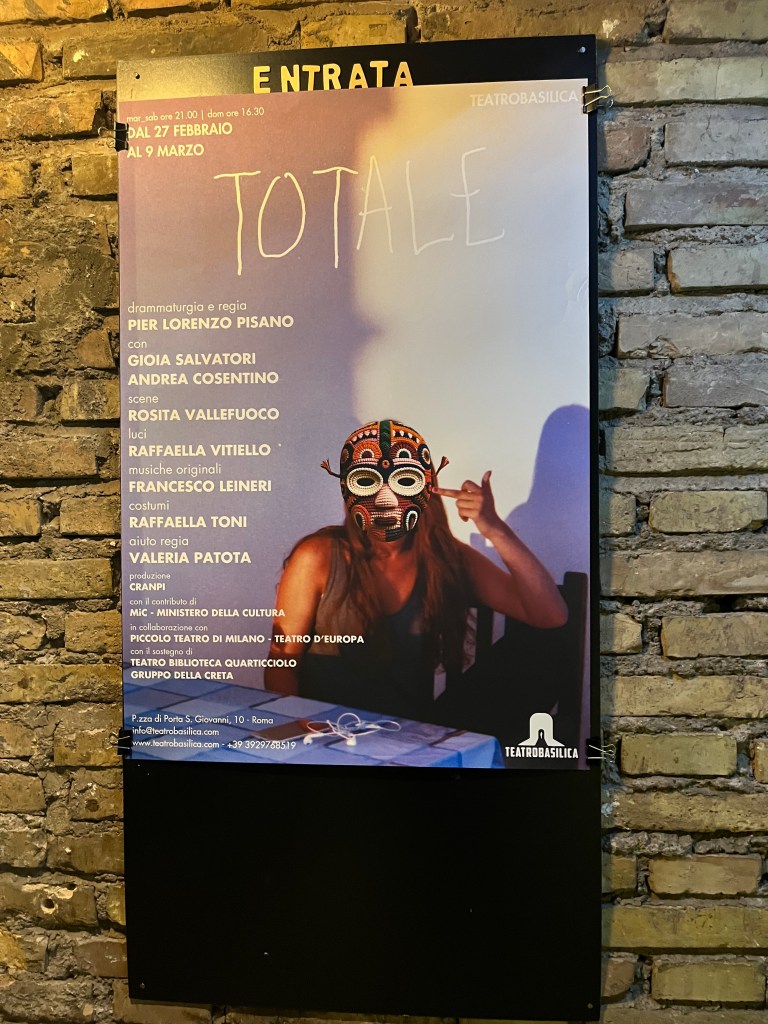

Nasce dall’eclettico sperimentare del Gruppo della Creta “La stanza di Julio Cortàzar”: un’esperienza immersiva, da vivere a gruppi di sei spettatori, in turnazioni da mezz’ora, per due giorni ( il 27 e il 28 Gennaio) al Teatro Basilica.

Mentre si aspetta il proprio turno di ingresso, è possibile intrattenersi in varie attività, come guardare i video-diari che Jacopo Cinque ha registrato mentre allenava JackBot (il programma di intelligenza artificiale che il pubblico sarà chiamato ad interrogare per svelarne la vera natura); giocare a campana sui tabelloni disegnati per terra; godersi un calice di vino e ascoltare la playlist a tema Rayuela.

L’idea è di Alessandro Di Murro, la drammaturgia di Tommaso Emiliani.

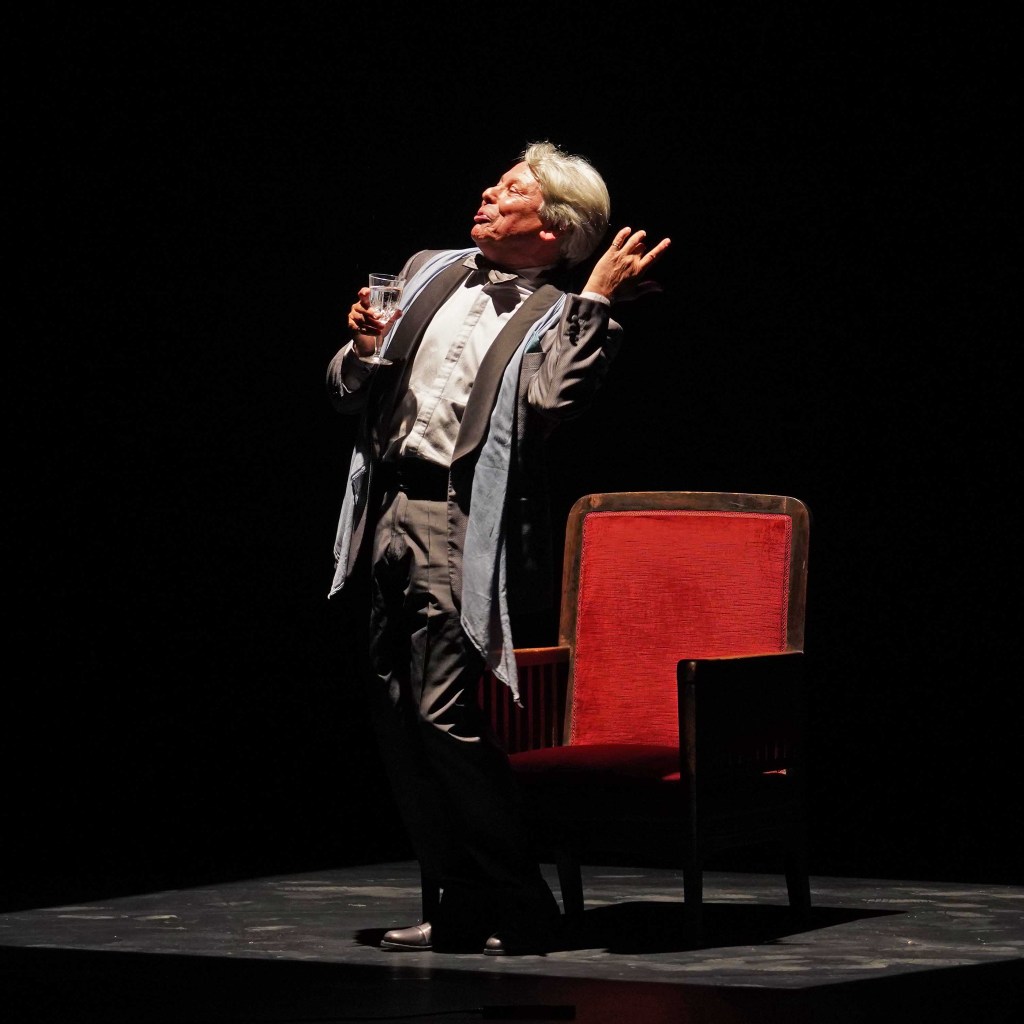

Gli interpreti sono Jacopo Cinque e Bruna Sdao.

Di Matteo Ziglio è la cura del disegno luci, i costumi sono di Giulia Barcaroli.

La consulenza scientifica di Joel Bardo.

L’esperienza-spettacolo “La stanza di Julio Cortàzar” si ispira a due intuizioni:

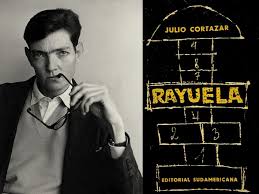

- alla struttura aperta e interrogativa di un testo che ha rivoluzionato la letteratura latino americana – Rayuela di Julio Cortàzar – che rompe gli schemi tradizionali della narrazione: si può leggere in ordine lineare, a salti o in modo arbitrario;

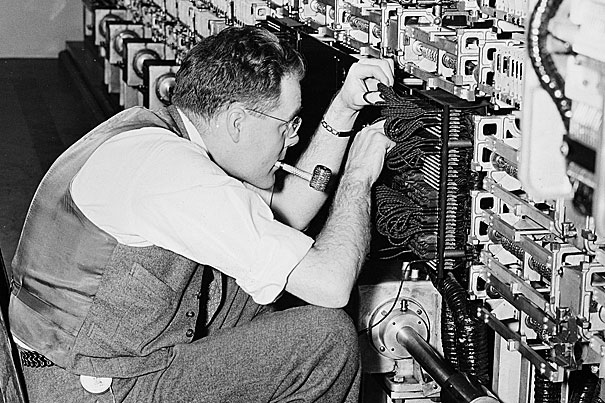

- Al Test per l’intelligenza artificiale di Alan Turing: matematico e informatico britannico (1912-1954) considerato il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale; noto per il suo ruolo cruciale nel decifrare il codice tedesco Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale (che contribuì ad accorciare la guerra) e per aver teorizzato la Macchina di Turing (modello alla base dei moderni computer) e il Test di Turing per l’intelligenza artificiale. Quest’ultimo è il test al quale, sotto la guida dell’arbitro-ingegnera Bruna Sdao, ci si è sottoposti.

Questa esperienza-spettacolo, in bilico tra rigore logico e dispositivo ludico, solletica un’idea di teatro dalla struttura aperta: che non è solo racconto ma coinvolge lo spettatore nelle scelte, e quindi lo porta anche a dubitare e ad esporsi.

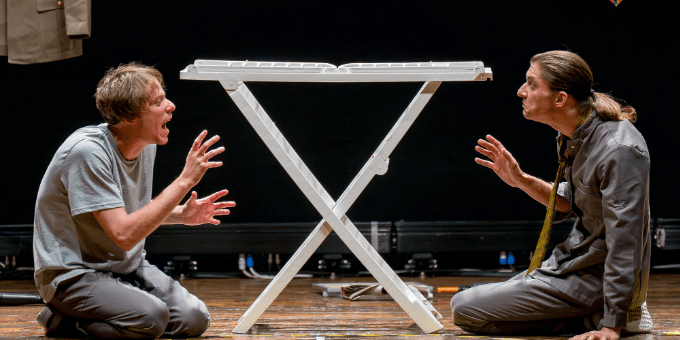

Obiettivo del gioco è quello di riconoscere l’intelligenza artificiale JackBot (alimentata per sei mesi dall’intelligenza umana, ovvero da Jacopo Cinque) dall’intelligenza umana, ovvero Jacopo Cinque. Esaminando le risposte che entrambe forniranno alle medesime domande, proposte dalla commissione dei sei spettatori.

Gli specchi davanti ai quali scenograficamente si siedono lo Jacopo artificiale (JackBot) e lo Jacopo umano (Jacopo Cinque) riusciranno a rivelare le loro identità? O come nel dipinto di Magritte “La riproduzione vietata”(1937) le celeranno?

Come nel “gioco della campana” (questa è la traduzione in spagnolo del termine “rayuela”), ciascuno dei sei spettatori che compongono la commissione deve tirare il suo sassolino (qui, la sua domanda) per cercare di saltare ogni volta in caselle (arrivando cioè dentro piccoli obiettivi) su un solo piede (con dubbi) senza uscire con il piede fuori dalle linee delle caselle (senza andare fuori dall’efficacia strategica della domanda) al fine di arrivare al “Cielo”, ovvero alla verità: smascherare quale fra le due intelligenze è l’intelligenza artificiale.

E se nel capolavoro di Cortazàr la libertà del lettore nell’interfacciarsi alla fruizione del libro fa sì che sia il lettore a determinare il senso del racconto, anche ne “La stanza di Cortàzar” è successo qualcosa di simile.

Perché sebbene nella “Stanza” ci si sia brevemente consultati per fornire un’unica risposta (scelta dalla maggioranza della commissione), la cosa ancora più interessante succede fuori dalla “Stanza”. Quando cioè si sente l’esigenza di ritrovarsi a commentare più diffusamente il perché della scelta fatta nella “Stanza”. Confrontandosi con gli altri su quali sono stati gli indizi, nelle risposte fornite dalle due intelligenze, che hanno influito nel nostro propendere in una direzione o nell’altra.

E lì si viene a scoprire che quel dettaglio che per qualcuno era stato decisivo per indirizzarsi in una determinata direzione, per un altro è stato l’indizio per andare proprio nella direzione opposta. E c’è stato anche chi avrebbe voluto proporre di non scegliere, ma di tenere nella stessa considerazione entrambe le intelligenze, provando a farle coesistere. Insomma si è aperto uno scenario interessantissimo di possibilità da poter percorrere, da poter esplorare. Senza necessariamente chiudere il cerchio delle possibilità in una sola direzione.

Proprio come amava fare Horacio Oliveira, il protagonista di “Rayuela”: cercare un senso autentico della vita andando avanti e indietro nella sua odissea tra Parigi e Buenos Aires: in un vagare non solo esteriore ma anche interiore. Fino ad arrivare in un manicomio: un luogo che nasce per rimuovere l’imbarazzo sociale, la diversità.

Quello sull’identità era, è, e forse resterà sempre un enigma.

E forse è meglio così.

In fondo, come dice Julio Cortàzar, “per arrivare al Cielo (alla verità) si ha solo bisogno di due ingredienti: un sassolino e la punta di una scarpa”.

E forse può funzionare ancora oggi “questo andare”, nonostante sia molto forte la tentazione a seguire costantemente mappe di qualsiasi genere che portino “solo” in un modo (presumibilmente il migliore) “solo” in una direzione.

Recensione di Sonia Remoli