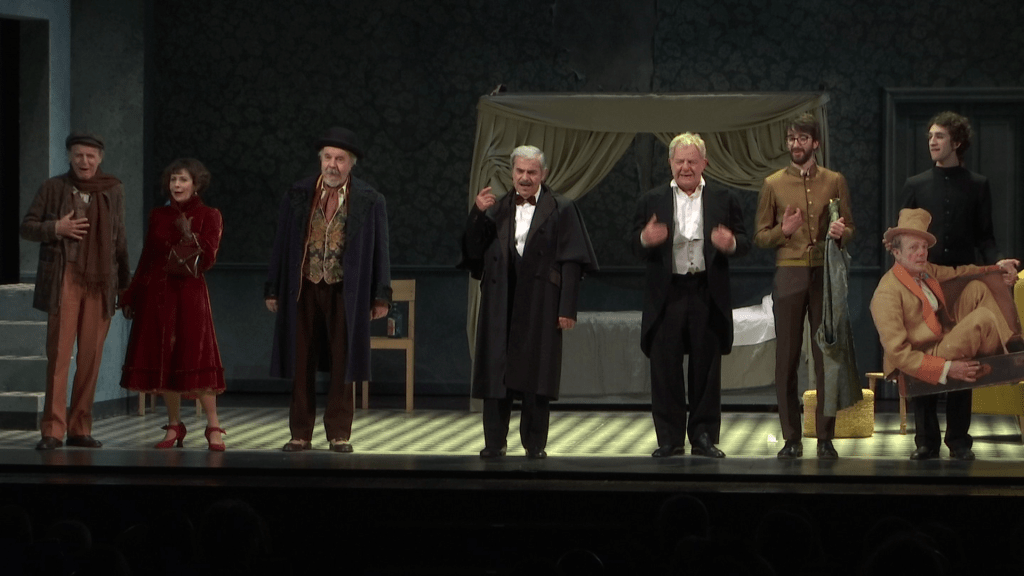

TEATRO AMBRA JOVINELLI – da 7 al 12 Gennaio 2025

“Chi va là?” – sembrano voler continuare a dire quelle minuscole transenne in proscenio che dovrebbero difendere il Castello di Elsinore: quello che entrando in sala immaginiamo dietro il sipario chiuso. Ma queste transenne bassissime, scopriremo non poter proteggere nulla.

Si limitano quindi solo a veicolare un avviso: “attenzione, pericolo !”.

Ma si sa, dietro ad ogni pericolo si nasconde anche una luce.

“Il male è inattaccabile…e ci osserva come una spia…si può solo fingere”.

E’ la voce oracolare di Filippo Timi a tuonare questo proemio. E ci avverte di come contro il male inattaccabile si può solo opporre la forza creativa del plasmare, del dare forma, dell’ornare, dell’inventare, del contraffare. Del “fingere”, appunto.

L’assunto base da cui parte il regista Timi è quello per cui “nessuno è innocente”.

Fare il male, infatti, è un istinto che riceviamo tutti, per natura, a corredo del nostro venire al mondo. L’amore no: l’amore lo si può solo imparare.

Fare il male si rivela anche piacevole e liberatorio: è l’espletamento di un istinto naturale. Come è riuscita a confessarci, in bilico tra incredulità consapevole e comicità tragica l’irresistibile Gertrude della Mascino. Che qui, nell’adattamento di Timi, ci si dà – naturalmente erotica e innocentemente felice – nel rivelare come il giorno che “ha ucciso” sia stato il più felice della sua vita. Soddisfare un istinto è un automatismo che non implica un responsabile uso della libertà. E’ un semplice e feroce meccanismo naturale.

Marina Rocco , Elena Lietti, Filippo Timi , Lucia Mascino

Cifra dello spettacolo è infatti il far emergere in superficie, dal celebre testo shakesperiano, la tragica condizione ontologica con la quale veniamo gettati al mondo: corredati da un solido istinto alla sopraffazione. Ai protagonismi.

Una tragedia, questa, che Timi sceglie di versare nelle orecchie del pubblico attraverso la sua declinazione comica: perché ogni tragedia ha in sé anche qualcosa di terribilmente comico. Un funerale è anche una festa; una sarabanda può rivelarsi la possibile variazione di un valzer.

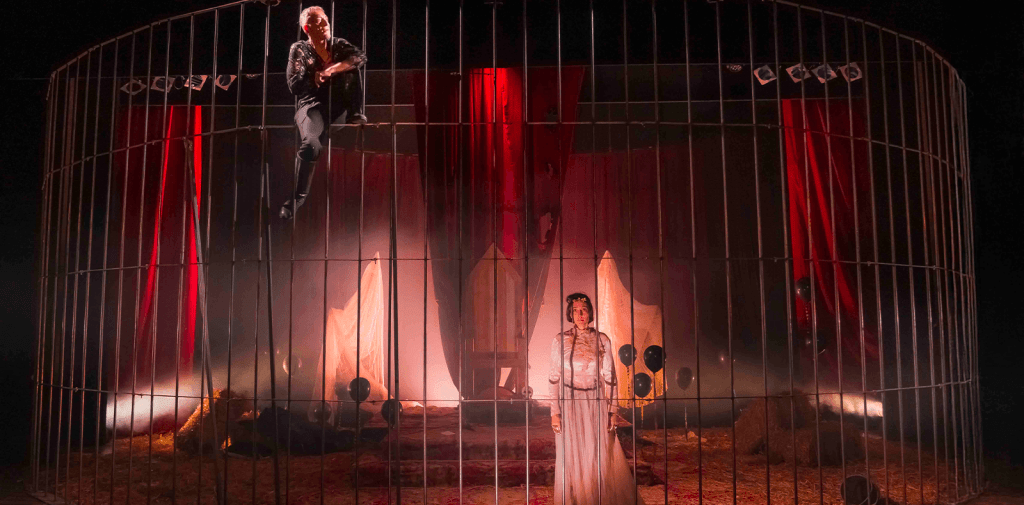

Filippo Timi è Amleto – Elena Lietti è Ofelia

E nel farlo Timi denota carisma, dimostrando di saper “fingere”. Lo fa servendosi di allusioni esplicite, di metafore e ammiccamenti tratti dal mondo pop della pubblicità, dei cartoni animati, della musica leggera. Insomma dalla nostra “grande madre” televisiva.

Noi del pubblico si gode: la tesi di Timi funziona. E’ scientificamente provata.

Timi, oltre che istrionico attore e regista poeticamente gotico, si dà anche come profondo autore dell’adattamento del testo shakespeariano. Geniali i suoi monologhi: come quello in cui dà voce al racconto (“in diretta”) poeticamente “organico” della descrizione del metamorfico passaggio di Ofelia alla morte. Calibratissima la scelta del regista nell’individuare proprio nell’ingenua eleganza metafisica di Elena Lietti l’interprete della sua Ofelia.

Filippo Timi è Amleto – Elena Lietti è Ofelia

Arguti e commoventi i monologhi legati alla doppia partitura di un’incandescente Lucia Mascino. Nel ruolo di “un’attrice” ci regala un’acuta e brillante traduzione – in un triviale linguaggio dei segni – della tronfia e stantia declamazione attoriale del suo collega attore: un polimorfico Gabriele Brunelli, generosamente versatile nell’ardimentosa multipartitura affidatagli da Timi.

Lucia Mascino qui è l’Attrice – Gabriele Brunelli qui è l’ Attore

Nel ruolo di Gertrude invece, come segnalato sopra, la Mascino ci sorprende con l’accorato monologo-confessione sulla sua (e nostra) perversa modalità acrobatica di umani “motociclisti senza casco”. Condizione esistenziale iconograficamente ben sintetizzata in quella postura impudentemente aperta di Gertrude inscritta nel trono, che allude con grottesca esasperazione anche al leonardiano “Uomo vitruviano”.

Lucia Mascino è Gertrude

E poi quella lunare partitura per l’estrosa Marina Rocco: lei, l’altro lato della luna dell’Amleto padre. Lei, il suo fantasma: Timi, meta-teatralmente la fa apparire a noi del pubblico prima ancora che alle guardie, teoricamente deputate a proteggere il castello. Perché lei è un fantasma che soffre del continuo vagare, senza trovare una meta (un parcheggio): rischiando di non essere visto e quindi creduto.

Marina Rocco è il fantasma del padre di Amleto

E’ un fantasma che sogna di vincere il riconoscimento come miglior attore protagonista, a ricompensa (e vendetta) di ciò che “pare” aver fatto e che gli sia stato fatto. E alla fine, in un parossistico spasmo di piacevole dolore, raggiungerà la sua meta (il suo parcheggio): sarà visto e creduto. E vincerà. Ma nella vita come nel teatro non esistono “parcheggi”: tutto è fluido. Anche ciò che “pare” così chiaramente stabile. Tanto che il fantasma ci confesserà, in chiusura, che ora che “ha vinto” ha smarrito la via verso casa.

Marina Rocco è il fantasma del padre di Amleto

Timi è un sapiente creatore di atmosfere: ha fiuto nello scovarle tra i sottotesti della tradizione e sa restituirle allo spettatore, che vi si ritrova immediatamente immerso. Scegliendo a quale livello di profondità lasciarsi calare in quei suoi paesaggi subacquei, onirico-visionari. Dove tutto quello che non è, è.

Filippo Timi Amleto, Gabriele Brunelli qui lo zio Claudio, Marina Rocco il fantasma del padre di Amleto

Sono regioni della nostra psiche, quelle che lui ha urgenza di condividere con il pubblico, dove il principio di causa-effetto e quello di identità e di non contraddizione non si dimostrano efficaci nel provare a descrivere ciò che lì accade. Funziona meglio invece quel “vedere aperto e in continuo movimento” dove tutto confluisce e si mescola: come in un quadro di Hieronymus Bosch.

Filippo Tipi è Amleto – Gabriele Brunelli qui è Francesco, la guardia

E’ l’epifania di quell’assaggio di dionisiaco che ci rivela a noi stessi e ci imbarazza; ci fa ridere perché ci provoca ancora una punta di pudore. Cadono le maschere che abbiamo scelto anche noi di indossare (e di far indossare) e ne vanno in scena di altre, di nuove.

Sono realtà fantasmatiche e insieme carnalissime, sono simboli, metafore, allegorie, figure retoriche. Dove i voli valgono come le cadute; le acrobazie come le bassezze; i colpi di genio come le trivialità.

Filippo Timi è Amleto

Qui, in questi paesaggi inconsci, Timi va a cercare il suo Amleto: l’Amleto che non resta bloccato tra le regole della razionalità logica ma che si muove in una razionalità diversa, molteplice, tremendamente libera. Dove a parlare è ciò che non può essere detto.

Improprio è separare una realtà dall’altra: Timi infatti non alza barriere murate ma “a barre”, dove le due regioni della nostra psiche possono ancora comunicare. Una quarta parete osmotica, la sua, dove nessuno è davvero in gabbia.

Recensione di Sonia Remoli