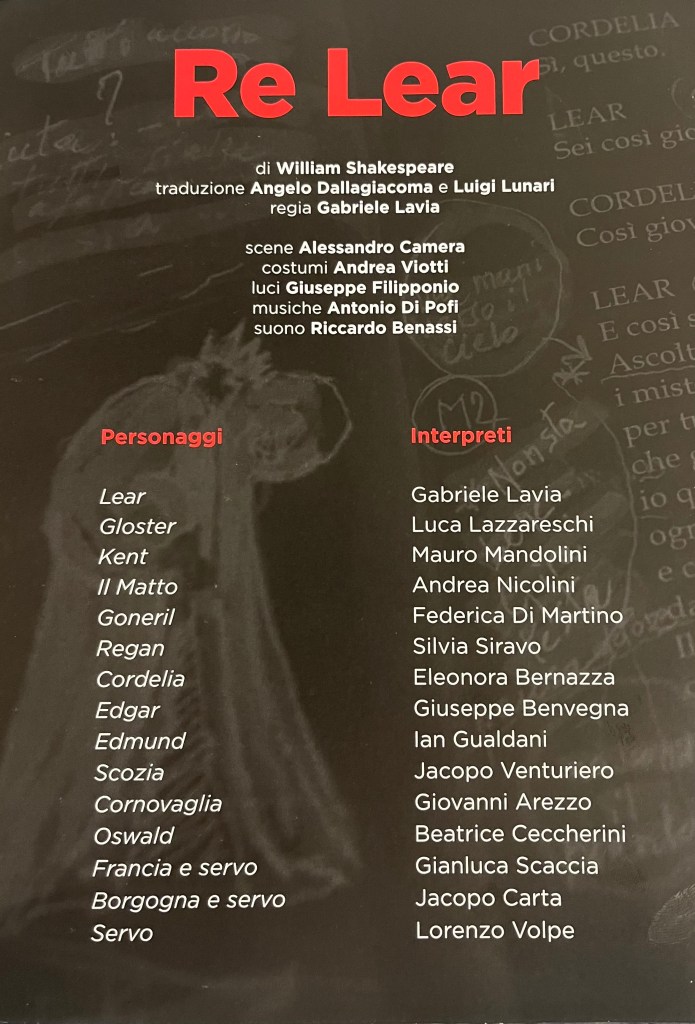

TEATRO ARGENTINA, dal 26 Novembre al 22 Dicembre 2024

E’ una commossa e spietata analisi dei nostri tempi, quella di cui Gabriele Lavia ci fa dono.

Il suo penetrante sguardo registico-attoriale indaga forse la più complessa delle tragedie shakespeariane, che non smette di raccontarci.

Una regia, la sua, che si dà con l’acutezza che fertilmente accompagna un’indagine semeiotica, che studia i sintomi e i segni della degenerazione in cui può incorrere la natura umana, intesa sia come physis che come psyché.

Ma soprattutto, questa di Lavia, è un’indagine che si appassiona a capire come giungere ad una possibile diagnosi. La cui cura, ci arriva attraverso accorati “a parte”, di spudorata bellezza.

Gabriele Lavia

“La bufera è qui !”: questa la sensazione fotografica che Lavia fa entrare negli occhi dello spettatore al momento dell’entrata in sala. E’ l’insinuarsi della tempesta, molto prima del suo effettivo scatenarsi. Una scena, dove regna la decadenza: quella del regno di Lear, certo, ma anche delle coscienze.

Una scena, luogo non solo fisico ma anche della psiche, dove le sedie tutte rovesciate ci parlano della perdita della loro funzione logica: quella di sorreggere, di accogliere, di far accomodare. Che cosa? Valori, costumi etici.

Dov’è finita l’arte dell’accoglienza dello straniero, del diverso da noi? Dove viene fatto sedere “il bastardo”, il povero ridotto a verme, la figlia sincera, l’amico leale?

L’inconsistenza delle apparenze, dell’ipocrisia, dell’egoismo, del narcisismo – “sintomi” del diffuso prevalere dell’istinto alla sopraffazione – non necessitano della funzione fisica ed etica delle sedie.

Ed è così che Gabriele Lavia inizia a seminare indizi nei nostri occhi, per dirci che è già in atto una tempesta che ha neutralizzato ciò che le sedie rappresentano, rovesciandole: rendendole inutili.

Non a caso lo spettacolo si apre con il Matto che esce da un baule: un luogo che accoglie, proteggendo o celando. Un luogo che conserva, che ricorda. Funzioni proprie della nostra zona inconscia della psiche, che si avvale di un linguaggio diverso da quello fondato sui principi della logica ma altrettanto colto, raffinato, creativamente enigmatico.

E’ il linguaggio sapientemente folle del Matto, che si traduce in musica e in canto. Al pianoforte: oggetto di scena pressocché immancabile in Lavia, quale specchio dell’anima che ci parla della continua ricerca dell’essere umano a esprimersi e a connettersi con gli altri.

Accanto al pianoforte prendono forma molte scene dello spettacolo: uno specchio nel quale a volte si osa guardarsi, mentre altre volte invece lo si preferisce infrangere. Specchio a cui qui allude un motivetto musicale, che poi tornerà come un pungolo in particolari scene dello spettacolo.

Su queste note-prologo entrano in scena, quasi un flusso di coscienza, tutti gli attori “nudi”: in un casual total black contemporaneo. A vista, poi, “indossano” il loro personaggio: variazioni di un robone (un ampio soprabito lungo fino ai piedi) rigorosamente sempre aperto: disponibile ad accogliere ogni evento, in un’imprevedibile risposta emotiva.

Un altro “segno” di tempesta immanente che Lavia ci fa “vedere con le orecchie” è l’insistere dei “tuoni”: onde di pressione provocata dalla reazione-fulmine di un personaggio, che può manifestarsi con un colpo secco e forte, oppure con un rombo basso e prolungato.

“Tuoni” che non raccontano semplicemente un fenomeno naturale ma che ci rammemorano il mistero della natura, attraverso quella notte nera e quel nulla che smarrisce. E al quale si è tentati di reagire con un “dal nulla non deriva nulla”.

E poi, c’è anche quel teatrino “gettato” là, da un lato della scena: “un segnale” di cui intrigantemente la regia di Lavia si servirà per denunciare una finzione da teatro nel teatro.

E ancora: quel telo-fondale la cui clandestinità è garantita precariamente dai mantegni a cui tentano di stringersi le corde. E che quando si lasciano andare rivelano la cruda e poetica spietatezza della realtà celata. Cadono i veli delle ipocrisie, dei pregiudizi, delle narcisistiche pretese ma è come se si manifestasse epifanicamente anche qualcosa di “sacro”. E’ la luce e l’energia che si propagano, quasi come una preghiera, nei momenti di più alto pathos. Come il riavvicinamento tra Lear e Cordelia nella nudità spenta di quei ventilatori, che prima avevano gonfiato una tempesta e che ora sono testimoni inconsapevoli quasi di una rinnovata “natività”, tale è la gratitudine tra padre e figlia.

Così com’é di struggente bellezza “sacra” la scena del desiderio suicidario di Gloucester, intuito dal figlio Tom che, in un amorevole inganno, ricerca e trova l’altezza della sedia che può tollerare l’idea della messa in scena (terapeutica) di un suicidio apparente. E’ quel sano concetto del “correggere l’altro” che nasce per un suo bene. E non per il proprio: pretesa che invece celava l’invito al correggersi di Lear a Cordelia, di fronte all’ambiguo tentativo della figlia di esprimere a parole ciò che invece si dà nella sua autenticità solo nei gesti. L’amore.

Ma prima dell’amore – che s’impara – viene la violenza, di cui invece s’impregna il nostro venire al mondo, all’insegna dell’istinto alla sopraffazione. Una violenza che può abitare i padri così come i figli: sapientemente “pulp” è la resa registica della scena di massima crudeltà, dove l’estirpazione degli occhi dal volto di Gloucester trova compimento in un capovolgimento della sedia, sulla quale viene legato in un rituale di dionisiaca perversione erotica. Declinazione di quella pulsione di morte, in cui è tentato a degenerare il nostro inconscio.

E poi il respiro, che si fa passo. E che parla di una sofferenza dell’anima, oltre che del corpo: commovente il passo-respiro-anima che denuda Lear, ma anche Gloucester. E i figli: le falcate “da cinghiale” assatanato delle due sorelle, così come la spavalda codardia di Edmund o l’arcaico camminare a quattro zampe dell’ Edgard-Tom. Quest’ultimo di un’insostenibile bellezza bestiale.

Mirifico il lavoro sulla voce di Lear: Lavia contatta e restituisce all’orecchio e al cuore dello spettatore tutta l’umidità della sua rabbia. Prima ancora di riuscire a trovare un varco attraverso gli occhi, il suo pianto infatti si manifesta ribollendogli in gola.

E ci arriva tutta la difficoltà di un padre a “saper tramontare”, ad eclissarsi, avendo egli rinunciato alla sua valenza simbolica di “padre-legge”: un peso di cui, ieri come oggi, i padri tendono “a sgravarsi”.

Ma venendo meno l’autorità di chi è deputato a porre un limite al “desiderio di essere tutto” dei figli, può succedere che i figli – se non si perdono – siano perversamente loro stessi destinati ad essere genitori dei loro padri.

E’ quello che vediamo rappresentato in Cordelia, in Edgard ma anche in Kent, autentico servitore e amico di Lear. Persone che nella loro giovane esistenza hanno colto la precarietà della natura umana così come il valore miracoloso della compassione e del perdono. Con questa consapevolezza, riescono a vivere il potere come un incarico: una responsabilità che grava e che non va scambiata con un punto di arrivo. Né con una presunzione di eternità. Piuttosto un’eredità da sostenere con gratitudine e creatività morale: imparando a rinunciare – o riuscendo a far buon uso – del superfluo.

Al termine dello spettacolo ci si scopre così coinvolti nella rappresentazione, che si fa fatica ad uscire da questa bolla onirica che tremendamente continua ad incantarci. E’ la difficoltà che si sperimenta quando a mala voglia si cerca di uscir via da un sogno. Istanti di sublime silenzio dai quali scaturisce e si scatena un formidabile applauso.

Recensione di Sonia Remoli