In collaborazione con l’Agenzia Letteraria ALFERJ

DOMUS AUREA – MOISAI 2024 Voci contemporanee in Domus Aurea – 27 Settembre 2024 –

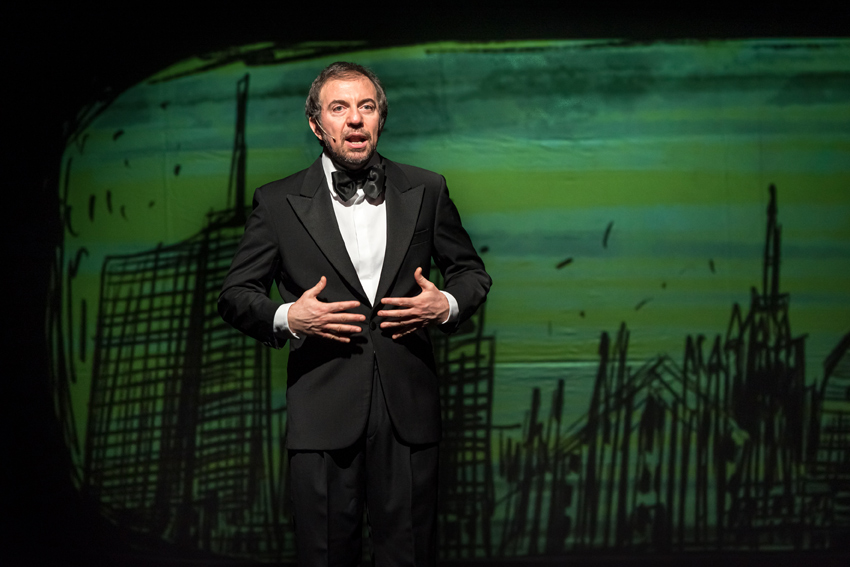

Fabio Stassi ha una voce che sorride, una narrazione sognante e una tenerezza di quelle che lasciano il segno. E che non dimentichi.

Pensare che la tenerezza sia una vulnerabilità è improprio perché la tenerezza è un sentimento che – potente senza essere prepotente – ci spinge oltre la superficie di noi stessi e degli altri. La tenerezza scende dentro e scopre. Ma non giudica. Non spreca troppa energia per il rancore, né per il narcisismo. Il suo è uno scuotere che ci fa resistere con calviniana leggerezza. Un’inclinazione da coltivare e di cui non aver paura, come ci sollecita a fare anche Papa Francesco.

Forse è anche per questo che la casa editrice Sellerio chiede proprio a Fabio Stassi – scrittore, bibliotecario e paroliere italiano di etnia arbëresh – di immaginare e proporre poi al pubblico una conferenza sul potere terapeutico di Dante.

Non sarebbe stata la stessa cosa fatta da qualcun altro. Ma lui, non appena ricevuto questo invito, è colto dal panico – così ci confida. La tenerezza però lo libera, prima ancora che la fantasmagorica cultura di cui si nutre e che condivide con generosità.

E allora accetta. E desidera – proprio come Dante – un compagno di viaggio: un suo Virgilio. Lo trova in Franco Piana: trombettista, flicornista, compositore e arrangiatore, uno dei più importanti jazzisti italiani. Un uomo che sa fare un buon uso della malinconia: che ne è grato. Uno che apre il canto e che sa attendere, ascoltare, senza mai scegliere soluzioni ma piuttosto proporne il ventaglio dei possibili colori. Un po’ come in un setting psicoanalitico, nel quale anche noi del pubblico ci riflettiamo come in uno specchio.

Franco Piana e Fabio Stassi

Perché se è vero – come è vero – che la parola è una magia, il tramite è dato dal respiro, dal ritmo e quindi dalla musica. Ecco perché la scelta di Fabio Stassi cade su un fiato, un ottone dal timbro caldo e pastoso con un buon virtuosismo tecnico – il flicorno – che musica il respiro della parola. Quella in movimento, quella di chi sta facendo un percorso, anche interiore.

Una parola che in quanto magia è terapeutica attraverso la ritualità delle ripetizioni, l’incastro degli endecasillabi e perfino attraverso le metafore delle avventure di Sigfrido, così amate dallo Stassi bambino.

Perché la parola, la letteratura, la scrittura ci liberano proprio per la loro capacità di metterci in contatto con la nostra fragilità. Che va guardata senza vergogna ma anzi con tenerezza. Così da poterla valorizzare in maniera creativa.

E’ quello che accade anche a Dante che – grazie allo scrivere – “ripristina o modifica le sue funzioni fisiologiche compromesse”. Un farmaco per lui che, fin dai primi anni di vita, è stato messo così a dura prova con i legami e più in generale con il senso d’appartenenza.

Franco Piana e Fabio Stassi

Dante – ci racconta con fascino onirico Stassi – tende a perdersi, a smarrirsi: ad appanicarsi diremmo oggi. E non riuscendo a trovare sul momento un orientamento, è solito fuggire nel sonno: si addormenta di colpo.

Ma non se ne vergogna, anzi lo racconta a tutti nei suoi libri: racconta e analizza fin nei minimi dettagli – con una cura scientifica oltre che poetica – quello che gli succede. “Fraile” si definisce: una parola che acusticamente rimanda a una vulnerabilità ancora maggiore della parola “Fragile”.

Una “frailità”, la sua, che col doveroso affetto della pietà e della tenerezza Dante riesce a tradurre creativamente in scrittura musicale di smisurata bellezza.

Perché grandi cose possono prendere vita dalla nostra vulnerabilità, dalla nostra intelligenza inconscia che si cela dietro a delle apparenti “impresentabilità”: quelle che siamo tentati di nascondere, vergognandocene, perché inefficaci. Tentati di affidarci a chi – in cambio della nostra intelligenza più creativa – demagogicamente ci promette la sicurezza del far parte di una massa tutta uguale e quindi informe in cui saremo accettati. Prigionieri di quell’omologazione che mette a tacere il fulgore della bellezza delle diversità, necessariamente vulnerabili.

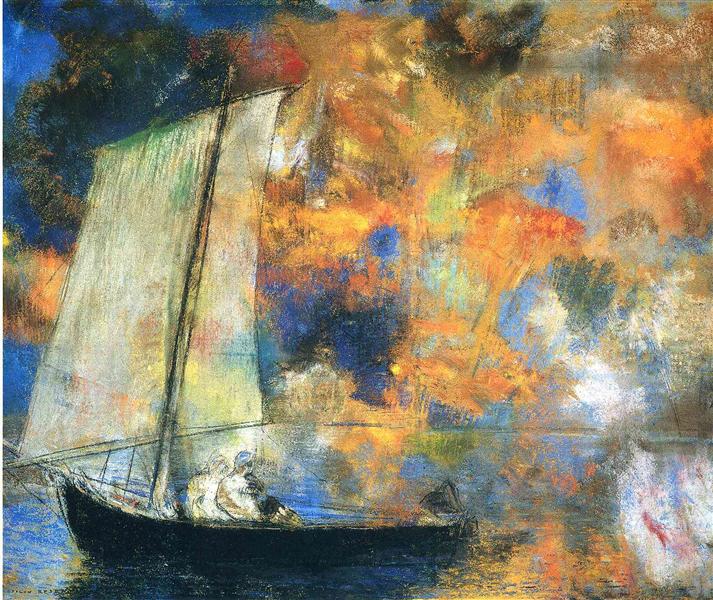

Sala Ottagonale della Domus Aurea

Per una buona salute poetica e politica è necessario quindi allenare la nostra inclinazione alla tenerezza, al doveroso affetto che la pietà riconosce alla ricca fragilità di noi umani.

“Non c’è cura dell’anima e del corpo, se non accompagnata dalla tenerezza che, oggi ancora più che nel passato, è necessaria a farci incontrare gli uni con gli altri, nell’attenzione e nell’ascolto, nel silenzio e nella solidarietà” – ci ricorda Eugenio Borgna nel suo “Tenerezza“ (Einaudi 2022).

E anche Massimo Recalcati in ”Elogio dell’inconscio. Come fare amicizia con il proprio peggio” (Castelvecchi editore 2024) ci ricorda – già dalla prima prefazione al libro – che non salvaguardare l’esistenza della nostra intelligenza creativa inconscia “significa mettere in gioco un’intera concezione dell’uomo che si sostiene sull’importanza del pensiero critico e sul carattere particolare e incommensurabile del desiderio soggettivo”.

E così, con la complicità di Fabio Stassi e di Franco Piana, ha trovato espressione ieri sera il canto della Musa Euterpe “ …che dona a coloro che l’ascoltano cantare letizia…” (Diodoro Siculo, Biblioteca Storica IV, 7.3). Un canto che è una carezza che, insieme, ci libera e ci unisce. Lì, negli insoliti vani del complesso della Sala Ottagonale, straordinaria macchina scenica creata dagli architetti Severo e Celere per rispondere al progetto visionario di Nerone.

Uno spettacolo – questo di Fabio Stassi e di Franco Piana – prezioso, necessario, terapeutico.

Recensione di Sonia Remoli