TEATRO NAZIONALE, dal 16 al 23 Ottobre 2024

E’ un invito a non dimenticare il valore dell’ospitalità, questo Racconto Musicale in 7 quadri di sublime bellezza, anche iconografica.

Un lavoro che nasce dalla fertile sinergia di autori che hanno scelto di “navigare insieme al protagonista sfidando le correnti”. Sono l’autrice della Musica Silvia Colasanti, il Direttore Enrico Pagano, l’autore del Libretto Fabrizio Sinisi, che si è ispirato liberamente a testi di Erri De Luca, il Regista Luca Micheletti.

Enrico Pagano, Luca Micheletti, Silvia Colasanti

Un invito, il loro, a ricontattare quell’ospitalità che delle differenze – di colori, di odori, di culture – sa fare occasioni d’incontro. Orientamento che la compositrice Colasanti fa suo, ad esempio, scegliendo di far dialogare con l’orchestra strumenti tradizionali di culture diverse. E aprendo la scrittura vocale alla comunicazione tra forme di origine operistica e inflessioni e risonanze popolari.

Un po’ come puntando a ripercorrere quel confine osmotico da cui tutti deriviamo: quello sul quale iniziano ad incontrarsi una madre e un figlio, corpo estraneo che la natura non combatte ma lascia che occupi una parte del corpo ospitante.

Quel confine osmotico che risulta antropologicamente così impegnativo continuare a lasciare aperto a nuovi scambi nel momento di ogni necessario distacco. Come quello che si trova a vivere la madre di Salvatore, che dal porto saluta con un grido disperato suo figlio appena imbarcato, alla ricerca di un destino migliore. Un destino iniziato con lei e che, per potersi evolvere, richiede un allontanamento da lei, sua Terra d’Origine.

Di questo ci parla, anche, il concetto di “confine”: di un donare un’identità per poi lasciare che quell’identità si arricchisca attraverso il dialogo con l’altro.

Il baritono Roberto Frontali è Sindbad

Un progressivo prender forma della capacità trasformativa ad entrare in dialogo con gli altri e con se stessi coinvolge il personaggio di Sindbad (interpretato dal baritono Roberto Frontali). Una figura del mito – anzi “il risultato della somma potenzialmente infinita delle sue varianti” – attraverso la quale gli autori di questo Racconto Musicale ci invitano a leggere la realtà. Perché volgere lo sguardo e tornare a porsi in ascolto di quella che è un’esperienza collettiva che ci costituisce nel nostro stare al mondo – il rituale archetipico del viaggio – può essere utile per affrontare con slancio il presente.

Sindbad nel corso del racconto vive un’evoluzione: dapprima si scopre incline a farsi feroce confine contro le contrastanti richieste dei migranti; successivamente riconosce un insolito piacere nel condividere con loro la malinconia delle comuni nostalgie umane; fino a che non arriva ad individuare nella potenza relazionale del racconto un antidoto al rancore: un canale di scambio, una salvezza.

Ed è così che Sindbad “fonda una comunità sull’acqua” intorno ad una Legge che riconosce ospitalità anche alla pietà. Perché lui crede nel potere della parola e quindi nel potere della relazione. Quest’ultimo lo ha appreso attraverso l’amore per sua moglie: una donna e, in quanto tale, il più straniero dei Paesi per un uomo. Sul confine tra se stesso e l’amata, Sindbad apprende allora quelle che Socrate nel “Simposio” di Platone definisce “le cose dell’amore”, di cui la donna, per natura, ha maggiore dimestichezza. Perché anche l’amore è un viaggio (interiore), in cui si incontrano tempeste che chiedono ospitalità: un po’ di quell’ ”intenerimento” che – come confida Sindbad al Nostromo (interpretato dal tenore Paolo Antognetti) – “sarebbe un giusto motivo per restare” a bordo.

Anche la scenografia (curata da Leila Fteita) è un invito all’inclusività, alla condivisione, al non restare indifferenti. Magnifico il suo gioco di pieni e di vuoti, dove raggi di luminosa speranza sfidano muri e riescono a filtrare fino a riscaldare le ombre degli animi (il disegno luci è di Marco Giusti). Una scenografia che, con la generosa precarietà dei suoi piani inclinati, è un pò come se chiamasse anche noi della platea a salire a bordo. Offrendo solidarietà.

Il soprano Alice Rossi è la seconda sorella (quella vedente)

Il soprano Elisa Balbo è la prima sorella (quella non vedente)

Con slancio. Un pò come avviene tra le due sorelle a bordo: quella vedente infatti (interpretata dal soprano Alice Rossi) sceglie di offrire la sua vista alla sorella divenuta non vedente (interpretata dal soprano Elisa Balbo) a seguito di una violenza subita in clima di guerra in patria. Lei, in stiva, ha paura del buio del mare e avverte il bisogno di salire sul ponte a sentire le stelle: “Io sono i suoi occhi, vedo al posto suo”- dichiara sua sorella. Solidale ospitalità difronte alla quale il rigore del capitano Sindbad si arrotonda in misericordia, concedendo loro di salire sul ponte solo per la notte, trasgredendo eccezionalmente una delle regole da lui fissate.

Il baritono Roberto Frontali è Sindbad

E poi ci sono i bambini: così numerosi, così innocenti, eppure così capaci di tramutare nel linguaggio del gioco anche le situazioni più avverse.

Commovente e insieme energizzante il loro racconto musicale di Ionà, in una coreografia in cui l’individualità del gioco della campana dona ospitalità alla coralità di un girotondo (è di Fabrizio Angelini la cura dei movimenti mimici delle coreografie).

Epico il loro saluto musicale – che la Colasanti sceglie acutamente di articolare su un ritmo rap – per ricordare un nuovo amico ormai perduto che, “passando da un’acqua all’altra, già tutto ha vissuto”: il figlio nato morto della donna che si era imbarcata già gravida (ad interpretare la Madre è il soprano Daniela Cappiello).

Il soprano Daniela Cappiello è la Madre

E’ il futuro che stenta a farsi strada e il passato che resiste a vivere: ora è Sindbad a chiedere perdono a nome di tutti gli adulti “per il piccolo che scompare nelle onde e il vecchio che avanza”.

Ma dolcissima, e ancora così piena di speranza, è l’ultima ninna nanna della Madre. Lei, che invita il suo piccolino morto a dimenticare l’orrore per poter sognare “seduti insieme, il lupo e l’agnello come fratelli, presso un ruscello”. L’orchestra, tramutata dalla Colasanti in una grande tiorba, avvolge la luminosa umanità di questo momento in una nuvola di densa speranza.

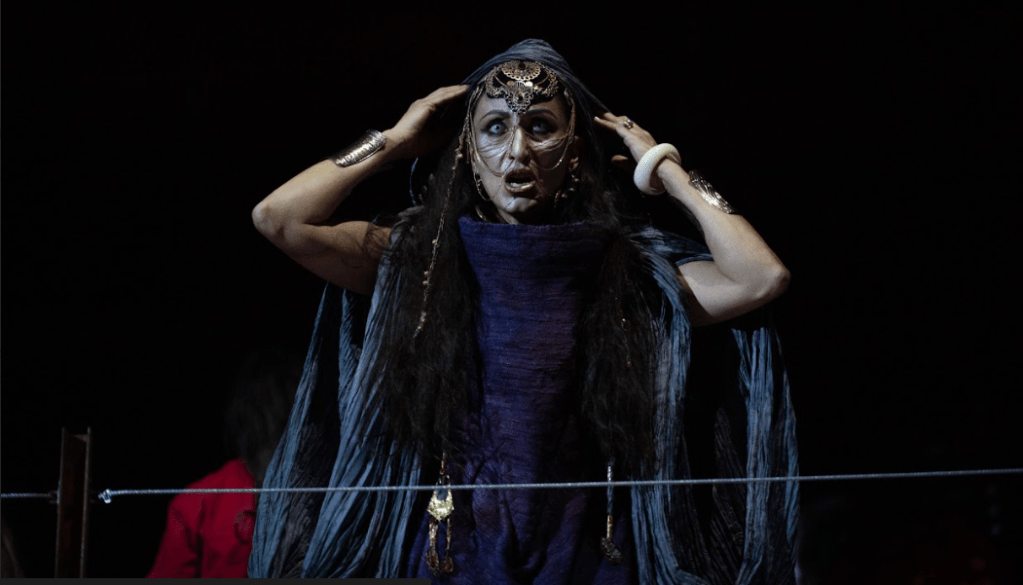

La mezzosoprano Annunziata Vestri è la Memoria

Una speranza che trova accoglienza nella Memoria (interpretata dal mezzosoprano Annunziata Vestri): è lei “l’angelo della storia”, colei che tiene insieme passato e presente, attraverso il potere del ricordo consapevole. Così ben descritto dal pulsare argomentato a cui dà forma la Colasanti attraverso un clima intimo di percussioni, arpa e coro di bambini.

Perché è il ricordo consapevole a rendere possibile un’altra Storia.

Ed è così che “l’acqua diventa cielo”.

Al coro dei bambini – “figli dell’orizzonte” pieni di fiera e tragica consapevolezza – è affidata una chiusura che prelude a un nuovo possibile inizio: quello edificabile sulle “tracce” di una riflessione consapevole, “tra ragione ed emozione”, intorno ad un fenomeno che ci oltrepassa, qual è quello del rituale archetipico del viaggio.

Ed è così che – con la complicità dei codici del Teatro e della Musica – i confini tra attori e spettatori vengono in contatto osmotico tra loro e lo spazio teatrale diventa esso stesso nave.

Un momento di intensa bellezza.

Un invito “a sentire”, oltre che a capire.

Recensione di Sonia Remoli