dal 27 Maggio al 1 Giugno 2025

“Johan e io non abbiamo più contatti. Nessun tipo di contatto da molti anni ormai. E le due nostre figlie sono distanti, anche per me. Martha è in una casa di cura e sprofonda ogni giorno di più nell’isolamento della sua malattia… E molto spesso penso che dovrei fare una visita a Johan”.

Quanto ci rende vivi l’entrare in “contatto” con qualcuno diverso da noi, impegnandoci a mantenere aperto questo dialogo?

Quanto ci risulta più rassicurante evitare questo contatto, o interromperlo al palesarsi degli inevitabili contrasti?

Renato Carpentieri (Johan) – Alvia Reale (Marianne)

In questo poetico e disperatamente vitale ultimo lavoro, Ingmar Bergman porta lo spettatore a focalizzare, di scena in scena, l’attenzione su come le relazioni umane saltino in aria, o si corrompano, quando viene a mancare un autentico “contatto” con l’altro.

Un “contatto” cioè capace di sgretolare la nostra immobile identità, spingendoci ad interrogarci su noi stessi, attraverso il dubbio veicolato dall’altro. Sospensione di giudizio che permette alla coscienza di dischiudersi per imparare a vivere senza la certezza e tuttavia senza restare paralizzati dall’esitazione. E’ l’effetto che, ad esempio, “il contatto” di Anne ha avuto su Johan: una donna che lui definisce “venuta su questa terra per renderla meno odiosa”.

Caterina Tieghi (Karin) – Elia Schilton (Henrik)

Non c’è inquietudine nel principio di identità che esclude la contraddizione dell’altro, perché la realtà così mutilata non appare nella sua autentica duplicità.

Anche l’identità personale non è una prerogativa individuale, bensì un fatto sociale: sono gli altri che la rafforzano o la mortificano con il loro riconoscimento o misconoscimento. E se nella nostra identità si esprime la nostra unicità, questa unicità ci è data dall’essere riconosciuti come tali dall’altro.

Elia Schilton (Henrik) – Caterina Tirghi (Karin)

La forma musicale che dà origine al titolo è la Sarabanda dalla quinta Suite di Bach, nella tonalità meditativa di Do minore, composta per violoncello solo, con la prima corda in “scordatura”. Metaforicamente, anche “la sarabanda” allude, nel suo significato originario, a questo concetto di dialogo alla ricerca della propria identità, attraverso il riconoscimento dell’altro.

La sarabanda nasce infatti come una danza a due: una sorta di dialogo eccitante ed eccitato che prevede, attraverso movenze lascive, un “contatto” tra i due danzatori. Proprio come gli opposti di un dialogo, i due si fronteggiano per conoscersi meglio, disponibili al confronto per lasciarsene modificare. Senza mai escludere l’altro.

E forse non è un caso che il primo titolo di questo testo di Bergman fosse: “Tentativi di analisi di una situazione complicata”.

Roberto Carpentieri (Johan) – Elia Schilton (Henrik)

Successivamente per il cristianissimo Occidente questo danzare “con contatto” sembrò un po’ eccessivo, tanto che nel 1583 Filippo II di Spagna vietò la danza della sarabanda. Finchè nel Seicento barocco la sarabanda fece di nuovo la sua ricomparsa, questa volta però come danza dall’andamento lento e solenne.

E qui in Bergman il concetto di sarabanda sembra trovare espressione anche nella tensione tra la sua prima valenza di danza caoticamente eccitante, presente all’interno dell’inconscio di ciascun personaggio, dove si sfrena il loro furore indecente; e la sua seconda valenza di danza lenta e solenne, presente a livello conscio attraverso apparenze calme e manierate. Una danza quindi tra il ribollire indecoroso dell’inconscio e il perbenismo stagnante del conscio: opposti in dialogo, in cerca di “contatto”.

Roberto Carpentieri (Johan) – Alvia Reale (Marianne)

(ph. Lia Pasqualino)

Un esempio di questo dialogo danzato è ben descritto da Anne, un personaggio assente perché defunto ma la cui testimonianza esistenziale continua a ingombrare le vite di chi resta e fatica a coglierne l’eredità, facendola propria. Scrive Anne ad Henrick, suo marito, prima di morire: “io fingo di star bene, tu fingi di crederci, ma nonostante i nostri sforzi io leggo sul tuo viso la gravità del mio male”.

La sapiente restituzione dei personaggi da parte degli attori in scena – Renato Carpentieri (Johan); Alvia Reale (Marianne); Elia Schilton (Henrik); Caterina Tieghi (Karin) – riesce a veicolare questa danza ancor più che con le parole, attraverso una potente espressione non verbale.

Renato Carpentieri (Johan) – Caterina Tieghi (Karin)

Laddove le parole possono rivelarsi insufficienti, è l’espressione non verbale del corpo e della voce ( il silenzio) a rivelarsi un efficace mezzo per accedere al di là del conformismo razionale, verso il linguaggio raffinatamente enigmatico dell’inconscio.

Ed è così che il Johan di Renato Carpentieri riesce a “far sentire” allo spettatore come il suo immobilismo da eremita non sia ancora immune dalla seduzione di un’irrompente sorpresa, accompagnata dal “contatto” dei baci e delle carezze della Marianne di Alvia Reale. Lei, così composta ma ancora così capace di un accogliente e fresco entusiasmo. Nonostante la danza di esistere abbia messo la sua forza vitale femminile a silenziarsi, viene ancora “scelta” per confrontarsi in dialogo con quell’imprevedibile esuberanza che l’età mestruale scatena e di cui ora si sente come impossessata la Karin di Caterina Tieghi. Esuberanza che sarà decisiva nell’aiutarla a liberarsi – anche grazie al “contatto” con Marianne – dal giogo simbiotico di un narcisista manipolatore: suo padre, ovvero l’Henrik di Elia Schilton.

Renato Carpentieri (Johan) – Elia Schilton (Henrik)

Una mirabile regia di Roberto Andò riesce a declinare efficacemente il movimento di questa dialogica danza esistenziale, proprio della sarabanda, anche attraverso una straordinaria costruzione dello spazio teatrale. E, nell’immaginarla, si avvale della complicità raffinatamente rigorosa di Gianni Carluccio, che ne cura le scene e il disegno luce.

Roberto Andò

L’adattamento ricavato da Andò – su traduzione di Renato Zatti – selezionando ed arricchendo il testo originale con creativo e fedele tradimento, viene visualizzato in scena da Carluccio attraverso la costruzione di una sorta di fondale che – come uno stupefacente paesaggio psichico – si apre, si chiude, avanza, arretra, evita o si focalizza ossessivamente su qualche dettaglio particolarmente significante del vissuto dei protagonisti. Movimento psichico che ricorda fascinosamente quello di una macchina da presa, così come quello di una “carrellata”.

Così facendo, ottiene il risultato di riuscire a visualizzare i diversi punti di vista prodotti dai dialoghi tra i personaggi, attraverso “inquadrature” che aiutano lo spettatore nella identificazione dei relativi sottotesti. Effettivamente, quella portata in campo da Gianni Carluccio, è davvero una splendida soluzione scenografica per creare una scala di piani cinematografici, a teatro.

E poi ci sono le incantevoli musiche originali di Pasquale Scialò – sempre in ascolto dei timbri della narrazione immersa in questa dimensione filmica – a fare da sfondo e ad accompagnare la cadenza ritmica delle 10 scene, precedute da un prologo e seguite da un epilogo. Una cadenza inframezzata da momenti di buio, abitati così pervasivamente dalla meravigliosa indicibilità propria del linguaggio musicale proposto da Scialò, da risultare davvero efficace nell’aiutare lo spettatore ad entrare in “contatto” con tutta la potenza tattile delle tensioni dialogiche dei protagonisti.

Alvia Reale (Marianne) – Caterina Tieghi (Karin)

(ph. Lia Pasqualino)

La bellezza della vita, non disgiunta dall’angoscia, si rintraccia – sembra volerci dire Bergman – nella sua imprevedibilità e nelle occasioni di contatto umano che ci propone. L’angoscia è il sintomo della vertigine che provoca in noi il darsi sconfinato della libertà proprio nell’angustia delle nostre mani. E’ un’ebbrezza che può togliere il respiro e far precipitare nell’agitazione, tanto che per uscirne l’essere umano può essere spinto a chiudersi in se stesso, nell’illusione di essersi ritagliato così una più adeguata dose di libertà. Ma anche scegliere di non scegliere è una scelta. Di cui comunque siamo responsabili.

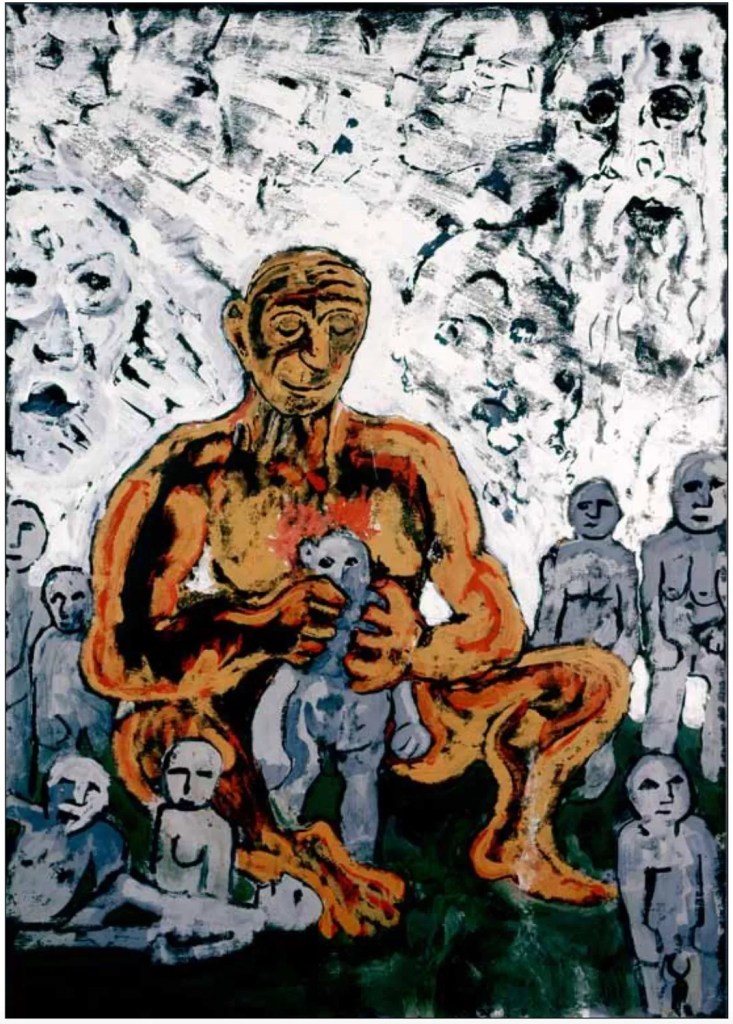

Da qui si origina l’interessante finale proposto da Roberto Andò, dove tutti i personaggi vengono colti nel loro denudarsi dai propri habiti (quei modi di essere che ciascuno sceglie di vestire al fine di essere ipocriticamente accettato) per rivelarsi, ciascuno a suo modo, in un’autentica e disperata richiesta d’amore. Epidermicamente in attesa di essere “toccati” dall’altro – che invece si tiene distante, chiuso com’è nella propria angoscia – per ricevere la conferma della propria individualità. E della propria esistenza.

Caterina Tieghi, Elia Schilton, Renato Carpentieri, Alvia Reale

Il loro è quel “grido nella notte” – iconograficamente visualizzato qui in una compresenza di riso isterico/panico/dolore estatico – che tutti ci accomuna, perché parla del nostro umano cadere, del nostro essere abbandonati, del nostro tradire, della nostra solitudine, della nostra debolezza.

E questa scena che ci fa da specchio – noi siamo loro, noi siamo come loro – è un invito brutale e misericordioso a prendere consapevolezza della nostra “comune” condizione esistenziale. Quella di Roberto Andò è una potente esortazione a restare “in contatto” tra noi che condividiamo la medesima condizione esistenziale. Evitando di chiuderci come monadi. Perché l’angoscia di vivere, tutti la conosciamo. Anche se tendiamo a vestirla di altro.

Renato Carpentieri (Johan) – Alvia Reale (Marianne)

(ph. Lia Pasqualino)

Esortazione, questa di Andò, rintracciabile nello stesso testo di Bergman. Almeno due sono i momenti: il primo, in apertura, è proprio quella “scelta d’impulso” – il cui “perché” resta indicibile – che porta Marianne alla ricerca della tana di Johan, dopo 32 anni di assenza di contatti con il suo ex-marito. Il secondo momento, di cui è sempre Marianne a farsi portatrice di “contatto”, è quello che la lega, fin dal loro primo incontro, a Karin. Marianne resta toccata dal silenzio espressivo di questa ragazza e l’accoglie mostrandole come possibile ciò che Karin crede impossibile: seguire “il suo” desiderio “personale”.

Alvia Reale (Marianne) – Caterina Tieghi (Karin)

“Volevi parlare con tuo nonno? … Se ne hai voglia puoi aiutarmi con i funghi! … Se ti va possiamo parlare, oppure stare in silenzio… Volevi dire qualcosa?”. E Karin, dopo un iniziale momento di sospetto, permette a questa donna sconosciuta di farsi toccare, toccandola lei a sua volta, chiedendole: “Tu com’eri prima della mestruazione?”. Ovvero: tu com’eri prima che qualcosa di fortemente dionisiaco prendesse il sopravvento su un certo “dover essere”, così necessario per compiacere gli altri? Karin qui si sta mettendo a nudo per essere toccata e per toccare l’esperienza di Marianne, a proposito di questo contatto “divino”, che le fa perdere il consueto controllo della volontà e della disciplina. E che la porta a detestare quel “vivace con brio ma senza alcuna espressione e assai pianissimo” di Paul Hindemith.

Renato Carpentieri (Johan) – Caterina Tieghi (Karin)

Ma sarà proprio questo nuovo cervello mestruale a permetterle di “ri-contattare” la sua autentica vocazione esistenziale: ora Karin può essere in grado di infliggere un taglio a quel dovere mortificante, con il quale il padre ha cercato di plasmarla dopo la morte della moglie. E lo potrà fare in nome di una nuova “legge”, che non si oppone al suo desiderio vitale, ma che lo costituisce.

Molto espressiva la narrazione cromatica che accompagna e sottolinea l’evoluzione psicologica della Karin di Caterina Tieghi, proposta dalla sensibilità di Daniela Cernigliaro, curatrice dei costumi dello spettacolo.

Recensione di Sonia Remoli