……………………..

A Giuseppe Marini il Premio Franco Enriquez 2024 – per un Teatro, un’ Arte e una Comunicazione di impegno sociale e civile – (cat. Teatro Classico e Contemporaneo sez. Miglior Regia): la rappresentazione ” … è un piccolo capolavoro di ingegno e ironia di Friedrich Dürrenmat… che riesce mirabilmente a conservare la leggerezza del testo e nello stesso tempo la sua complessità”.

…………………….

TEATRO VITTORIA, dal 10 al 15 Ottobre 2023 –

Che cosa è successo a Delfi, l’antica città della Grecia, nella Focide, famosa per l’oracolo e il santuario del dio Apollo ?

Nel provocatoriamente dissacrante racconto dello scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt “La morte della Pizia”, pubblicato nel 1976 all’interno della raccolta di racconti “Mitmach” e ripreso dall’omonimo adattamento teatrale a quattro mani di Patrizia La Fonte e Irene Lösch per la regia di Giuseppe Marini, andato in scena ieri sera dal palco del Teatro Vittoria di Roma, Delfi – il centro di culto più prestigioso dell’antichità – è andato in panne. Qualcosa si è guastato; qualcosa ne ha provocato l’arresto, costringendo ad una sosta.

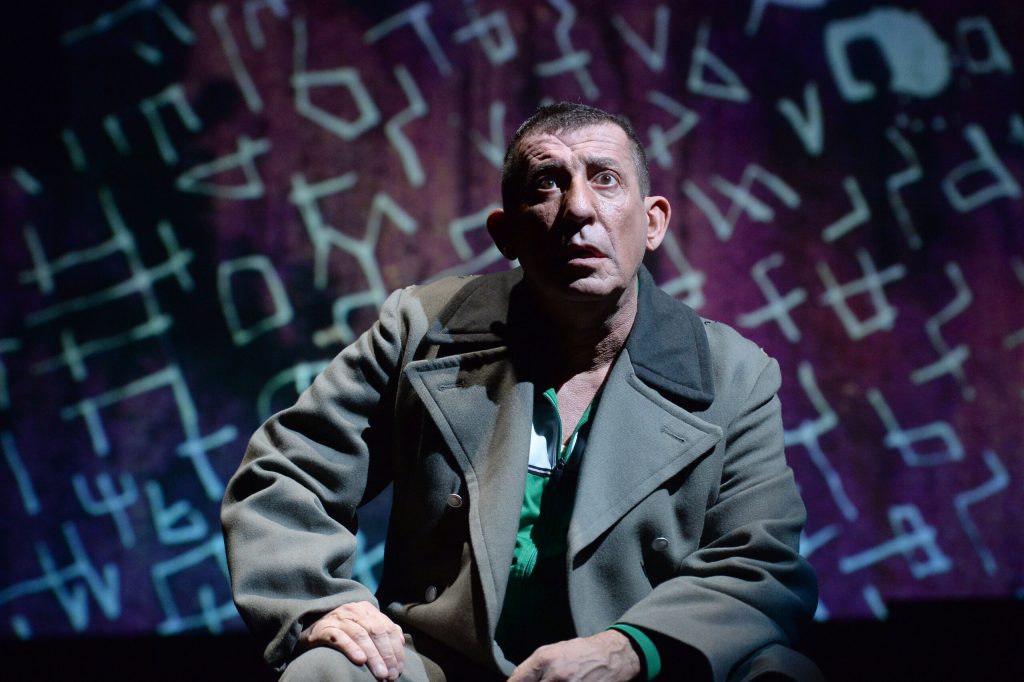

il regista Giuseppe Marini

Niente d’improvviso, però: che l’uomo preferisca affidarsi a qualcun altro per farsi dire cosa fare, non assumendosi la responsabilità delle proprie scelte è connaturato alla natura umana. È un’anima che ci abita da sempre e che ogni volta ci tenta a scegliere una gabbia dorata piuttosto che un salto verso una felicità sconosciuta. La libertà, infatti, non ci regala solo ebbrezza ma anche angoscia.

Dürrenmatt sceglie una chiave di lettura dissacratoria per farci riflettere sui rischi che si corrono a preferire mettersi nelle mani degli altri (inclusi gli dei) rinunciando al desiderio di costruirci di volta in volta un nostro pensiero critico su ciò che ci circonda. Svendendo, per un illusorio senso di protezione e di quieto vivere, il nostro potere di gestire la quota di libertà che ci è concessa.

L’acuto adattamento di Patrizia La Fonte e Irene Lösch unito sinergicamente allo sguardo del regista Giuseppe Marini sottolinea con elegante estro i punti nevralgici del testo originale fino a sviluppare, con suggestiva coerenza, un finale che va oltre. Cercando e trovando un’ ulteriorità. Autenticamente poetica.

Lo spazio scenico (curato con icastica eleganza da Alessandro Chiti) è abitato dalla raffinata decadenza di quel che resta dell’originario Santuario di Delfi: i resti delle tre colonne del portico delle Muse e i resti sparuti e abbandonati a terra di quello che era un ricco archivio degli oracoli già pronunciati.

Ricostruzione del Santuario di Delfi (IV sec. a .C.)

Al posto della scritta “Conosci te stesso” – che campeggiava a caratteri cubitali sul tempio originale – con genio registico c’è qui una gigantografia del volto del dio Apollo. Al sacro culto di quella che era ed è la più autentica delle realizzazioni di un essere umano – dedicare il tempo del proprio stare al mondo alla scoperta di ciò che si è davvero – si è sostituito il culto dell’immagine, dell’apparenza, dell’esteriorità.

Una scena dello spettacolo “La morte della Pizia” di Giuseppe Marini al Teatro Vittoria di Roma

Quella che campeggia al centro del palco del Teatro Vittoria – e che con decisa appariscenza si impone come una contemporanea maxi icona del dio Apollo – può alludere anche all’immagine di un Apollo inserito all’interno di uno schermo televisivo, uno dei nuovi oracoli dei nostri tempi. Così come alla foto di profilo di un social network, altro oracolo contemporaneo.

Uno scatto fotografico decisamente fashion di un dio che però volge lo sguardo altrove: perché oscuro sì, ma anche perché forse non ce la fa a guardare questa molle decadenza dei costumi. E piange lacrime di sangue.

Della sua caratteristica identificativa – il suo risultare oscuro per l’enigmaticità dei suoi oracoli, che solo la sacra capacità di entrare in trance della Pizia poteva decifrare – ci si prende gioco. “Dio è morto” – direbbe Nietzsche.

Maurizio Palladino (qui Merops XXVII) e Patrizia La Fonte (qui la Pizia)

Dell’articolata organizzazione templare dei tempi antichi – i due sacerdoti di Apollo, deputati alla cura del culto al dio e della sua statua; i 5 hosioi che controllavano il rispetto dei riti celebrati; i profeti che assistevano la Pizia e poi altro personale addetto ai sacrifici, alle pulizie e all’amministrazione – restano qui solo una Pizia (Pannykis XI) e un gran sacerdote (Merops XXVII), decisamente nichilisti.

Una Pizia (quella interpretata da un’incandescente e lirica Patrizia La Fonte ) “cenciosa”, isterica e indifferente alle fragilità umane, proprio come quella del testo di Dürrenmatt. Ma qui – ed è ciò che inizia a delinearsi come un ulteriore possibile e prezioso filo della trama, recuperato dall’adattamento e dallo sguardo registico – la Pizia è anche destinata lei stessa a decifrare un nuovo oracolo, un nuovo linguaggio: quello della fertile tensione erotico-conoscitiva dell’amore. Che sa unire; che sublima le diversità. E lo stare in panne.

Maurizio Palladino (qui Tiresia) e Patrizia La Fonte (qui la Pizia)

Fin dall’incipit dello spettacolo si affaccia un indizio: il suo declinare l’incontro con Tiresia, quell'(apparentemente) odiato cieco veggente, interpretato da un seducente e leggiadro Maurizio Palladino . Lo fa celandosi al suo cospetto sotto un lunghissimo drappo rosso fuoco, dove ama nascondersi, in solitaria, per scaldarsi di uno strano calore, così avvolgente. Ben superiore a quello dei misteriosi vapori e del semolino!

Si sottrae per timore di essere troppo vecchia e di non saper essere all’altezza della situazione (apparentemente lavorativa) richiesta da Tiresia. Ma lui, come un vero amante sa, trovata chiusa una porta, cercare ed individuare il modo di insinuarsi per un’altra via: più immaginativa. Più creativa.

E utilizzando la magica seduzione della parola, non quella che dà ordini, né quella che mira subdolamente a manipolare – ma quella che cerca di fare del confine dell’altro un luogo d’incontro – riuscirà, anche prossemicamente, ad evitare che lei continui a nascondersi o a mantenere le distanze.

Si suggellerà così un autentico incontro: quello tra ragione e follia, tra maschile e femminile. Tra le metà di un tutto. Con un’immagine di chiusura dalla potente evocatività: quella che allude al mito delle metà, descritto nel “Simposio” di Platone.

Friedrich Dürrenmatt autore del racconto “La morte della Pizia” , inserito nella raccolta “Mitmach”

La raccolta di racconti che include anche il racconto “La morte della Pizia” non a caso Dürrenmatt la intitola “Mitmach”, ovvero “Partecipare”. Oggi, nell’era dei social network, si declinerebbe in un po’ troppo appariscente “Condividere”. Ma quello che conta davvero è il “partecipare” inteso come tensione d’insieme. Un essere accordati, un’esperienza vissuta, a un tempo, da più punti di vista. Diversi. E perciò un’esperienza più ricca. Più fertile di discernimento, di emozione comunicante. Un autentico incontro che sa come sublimare le situazioni in panne.

Perché il gioco del “partecipare”, il gioco della collettività – per quanto difficile – è l’unico veramente degno di essere giocato. È il solo gioco stupefacente della nostra vita. Ed è a questo gioco, nella sua essenza, che gioca il Teatro: quel rito collettivo di cui il sagace adattamento coordinato dalla regia di Marini ci parla con tanta poesia.

Poesia di cui era ispiratore lo stesso dio della profezia Apollo e che drammaturgicamente qui viene abbinata alla chiave interpretativa della sagacia: decisamente efficace in questo contesto. In passato, infatti la sagacia, era legata a doppio filo con la profezia. Era – e ancora è – il fiuto, l’intuizione istantanea dell’invisibile. Una prontezza mentale al limite con la premonizione.

Recensione di Sonia Remoli