TEATRO VASCELLO, dal 29 Ottobre al 3 Novembre 2024 –

La fine regia della Deflorian – già dal prendere posto in sala – ci invita ad entrare in confidenza con un insolito spazio.

Una scena che è anche un luogo della mente: uno spazio del teatro dell’inconscio, dove non trovano ospitalità i principi della logica.

Uno spazio vuoto: necessario per potersi riempire di tutto.

Uno spazio senza sostegni – senza mobilio – senza legami, senza nette identità. Così, ogni cosa è libera di poter essere anche altro.

Uno spazio “sporco”, “imbrattato”: uno spazio che si lascia vivere, che si apre alle contaminazioni. Dove bene e male possono essere limitrofi.

Uno spazio totalmente libero. E quindi anche inquietante.

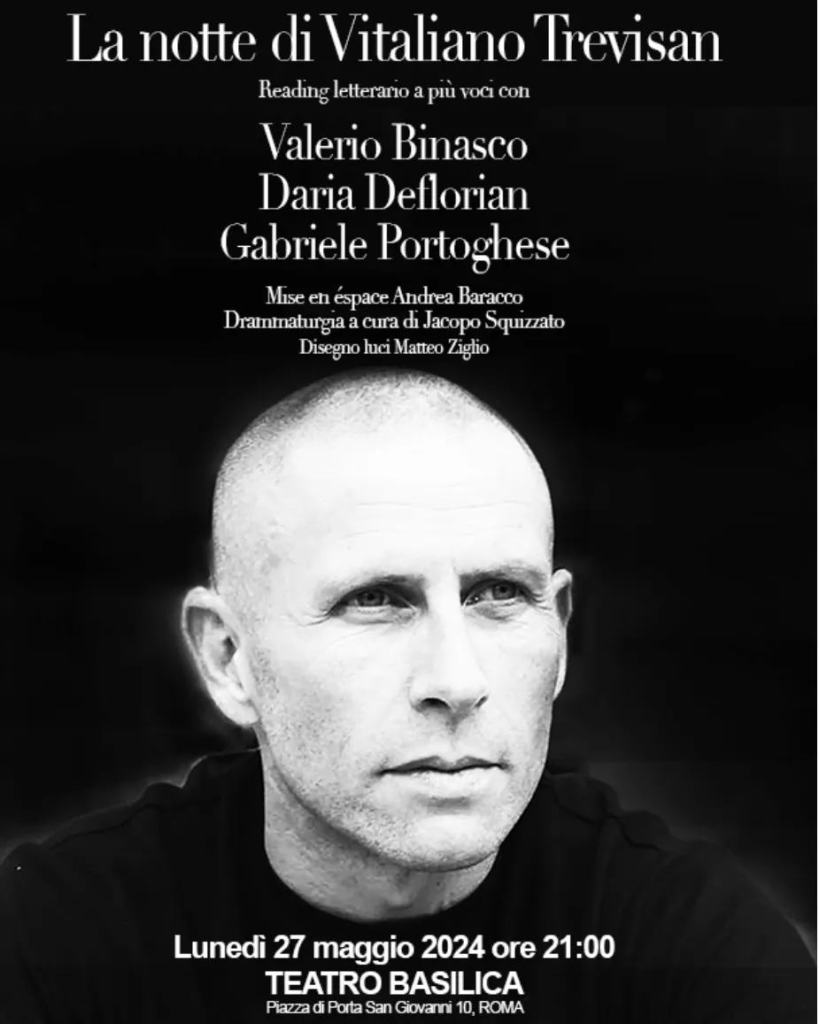

Gabriele Portoghese (il marito) e Monica Piseddu (Yeong-hye la vegetariana)

Fin dalle prime battute prende corpo uno dei temi portanti della regia, così come dell’omonimo testo di Han Kang (Premio Nobel per la Letteratura 2024): la nostra incredibile difficoltà ad entrare in relazione con l’altro. Autenticamente: senza farne qualcosa di “confortevole”. Piuttosto provando a rendersi disponibili ad apprezzarne la sua irriducibile differenza da noi.

Quella “eccezionalità”, quella “straordinarietà”, che tanto ci affascinano ma che risultano così difficili da gestire quando proviamo a farle entrare in relazione con le nostre fragilità. Diversità così difficili da tollerare, perché occasioni di ricerca di nuovi equilibri. E quindi di necessarie crisi.

Monica Piseddu è Yeong-hye (la vegetariana)

Conseguentemente ad un trauma, la protagonista crede di poter risolvere l’inquietudine che il trauma le ha provocato smettendo di cibarsi di carne.

Una decisione fuori dall’ordinario, ricca di quell’eccezionalità che dicevamo essere così difficile da accogliere nella nostra presunta normalità. E infatti i suoi familiari non riescono ad entrare in relazione con questo atteggiamento così estraneo alla logica razionale. Ma prossimo alla logica enigmatica del linguaggio onirico.

Familiari che in questo contesto onirico rappresentano le diverse tensioni che abitano il nostro condominio psichico. In questo senso, quindi, tutta la messa in scena è la rappresentazione di un forte dissidio interiore.

Daria Deflorian (la sorella), Gabriele Portoghese (il marito), Monica Piseddu (la vegetariana)

Smettere di mangiare carne diventa qui un sintomo legato ad un forte disagio con la tattilità, anche ferina, che ci abita. Un disgusto per il nostro odore carnale, sensuale, tendente alla sopraffazione. Una nausea per quella totale libertà della carne che in noi umani non si dà in maniera lineare – e quindi istintiva come negli animali – ma può assumere la forma di infinite per-versioni.

Paolo Musio (il cognato), Monica Piseddu (la vegetariana)

Lo spettacolo ci porta a riflettere, quindi, anche su che cosa significhi davvero per noi essere liberi: su come può diventare talmente inebriante da provocarci angoscia. La libertà è qualcosa che eccede la nostra finitudine. E per questa difficoltà ad entrarci in relazione siamo tentati a rinunciavi.

Ed è un po’ quello che avviene alla protagonista, che in un continuo crescendo angoscioso arriva a provare disagio anche per la linearità dell’istinto. Preferendo ad esso la quiete rassicurante del “vegetare”, del vivere senza l’impellenza della tensione a desiderare.

Paolo Musio (il cognato), Daria Deflorian (la sorella)

Uno spettacolo che necessariamente provoca un’azione di “disturbo” nell’attenzione e nel coinvolgimento dello spettatore, che viene solleticato proprio su quelle corde che generalmente preferiamo non vengano “pizzicate”: quelle che, avvicinandoci allo stra-ordinario, sono motivo di fertili disagi. Piccole-grandi crisi, propedeutiche alla conquista di nuovi equilibri esistenziali.

E il Teatro anche questo deve saper fare e poter fare.

Di sublime bellezza – anche iconografica – il quadro finale raffigurante una sorta di deposizione dalla croce, priva di verticalità e di frontalità diretta. Una meravigliosa sintesi. Graffiante.

Recensione di Sonia Remoli