TREND – NuoveFrontiere dalla Scena Britannica

– Rassegna ideata da Rodolfo di Giammarco –

dal 3 Ottobre al 17 Novembre 2024

TEATRO BELLI, dal 3 al 6 Ottobre 2024

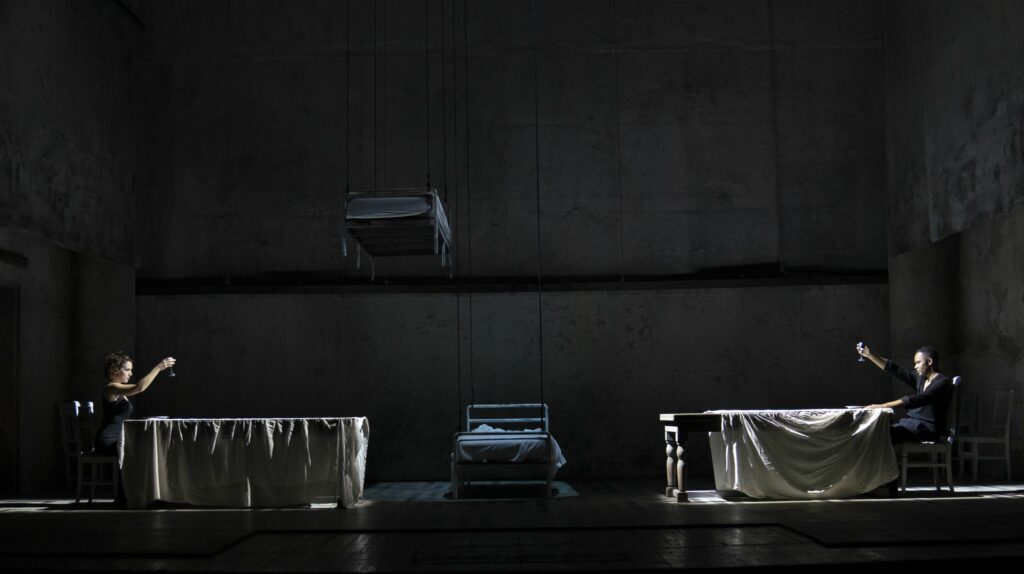

Carlo Emilio Lerici sceglie di immergere il testo di Colm Tóibín in un ambiente abitato da sonorità oniriche: il luogo di un altro linguaggio, di un linguaggio di là dei principi della logica, che dà la parola al silenzio delle ombre.

E’ il luogo di Ismene: la figlia nell’ombra, che sta dietro la fulgente Antigone, la figlia nell’angolo e che percepisci solo con l’angolo dell’occhio: per la quale non ti volti. Perché lei è la figlia “opaca”; dall’altro canto c’è Antigone: la figlia che brilla, che brucia, che accieca.

Colm Tóibín – che nel 2018 si appresta a riscrivere la tragedia sofoclea sulla scorta di recenti casi di cronaca legati a «questioni di genere, di abuso di potere, di silenzio e comunicazione», temi a lui cari e trasversali alla sua produzione – sente una speciale attrazione per le figure del mito oscuramente chiare, a cui si è trovata una casella e un’etichetta nelle quali confinarle per metterle poi a tacere in un canto, in un angolo. Ma lui da queste figure si sente come chiamato: ascolta il loro grido di richiesta d’attenzione e le fa rivivere togliendole dagli impropri confini in cui sono state asfissiate. Riattivando così la luminosità delle loro ombre, perché sono ombre che plasmano – o possono plasmare – ogni essere umano. E che quindi è utile conoscere: per conoscerci meglio e per riuscire a farne un buon uso. Un uso creativo.

Carlo Emilio Lerici, regista solleticato dalle scelte difficili e dalle sfide drammaturgiche che richiedono un‘inclinazione a misurarsi con orizzonti culturalmente ambiziosi, sceglie il testo di Tóibín, lo adatta e lo mette in scena calibrandolo al suo sentire.

E fa di Ismene prima ancora che un personaggio, l’espressione di un luogo della nostra psiche. Un luogo dove sopravvivono resti, rovine, traumi che, sapientemente illuminati dal basso e resi più prossimi, parlano di noi più di mille parole. Perché il silenzio di ciò che è andato dimenticato, sotterrato, rimosso, parla. Ci parla.

Lerici fin da subito evidenzia come proprio attraverso quel luogo in cui è immersa Ismene – un sottosuolo da cui sta riemergendo come sul confine tra il sogno e la veglia – le arrivino quegli indizi, quei resti mnemonici andati persi e attraverso i quali lei – solo dopo aver attentamente osservato in silenzio – riuscirà a condurre un efficace mutamento.

Perché è proprio di chi si sa mantenere sul confine – ovvero sul margine inteso come luogo d’incontro e non solo di separazione con l’altro – riuscire a cogliere la preziosità della vita.

L’Ismene di Lerici diventa “la sorella minore” anche perché minore ha tra i suoi significati quello di “marginale” appunto, al quale noi siamo tentati però di dare esclusivamente il significato di trascurabile, di irrilevante, di inferiore. E’ nella nostra natura cadere in questo terreno paludoso, perché il primo istinto che ci viene dato a corredo al momento in cui veniamo gettati nella vita è l’istinto alla sopraffazione. Per poter sopravvivere. Poi, per vivere, si impara ad amare e quindi ad entrare in relazione. Resta sempre però la tentazione a non mantenersi in dialogo con l’altro sul margine che ci separa, quanto piuttosto a scavalcarlo.

Antigone è in questa visione colei che ha scelto di allontanarsi da quel luogo fisico e psichico che è la camera dove le sorelle dormivano, scegliendo di andare ad abitare un’area mortifera della psiche: quella della grotta. Quella di un eccesso di giustizia insensibile a mediazioni, al dialogo, alla relazione.

Ismene non è solo preoccupata, lei “sente” l’avvicinarsi del pericolo in cui sta per affidarsi la sorella. Lei, Ismene – come è mirabilmente evidenziato dall’interpretazione di Francesca Bianco – è una donna che acutamente trova risposte – più che nelle parole – nella prossemica, nella postura, nelle espressioni non verbali del viso dell’altro. Nei silenzi. E proprio perché interessata a “fare amicizia con il proprio peggio” – per citare il titolo di un saggio di Massimo Recalcati sull’inconscio – proprio perché ascolta le sue ombre, riesce a leggere e a decifrare quelle dell’altro.

Quelle ombre così incantevolmente rese in tutte le loro variazioni dal canto di Eleonora Tosto: un canto opportunamente enigmatico eppure pungentemente chiaro, risuonante, perturbante. Così come il contrappunto della chitarra elettrica di Matteo Bottini.

Carlo Emilio Lerici ha trovato una modalità raffinata e umbratile per mandare in scena il teatro del nostro inconscio mettendolo in dialogo con il teatro della luce diurna del conscio. Una luce apparente, ma che è così facile far diventare certa, netta, tagliente e quindi mortifera per gli altri e per se stessi. Perché non è possibile fare del bene senza calarsi ogni volta nella situazione specifica, senza incontrarsi con l’altro sul margine che vorrebbe dividerci.

Per riuscire a dire “io non ho paura di te”: come fa Ismene, anche su consiglio dello stella spettrale di Antigone, che come le stelle morte del cielo continua a essere luminosa anche se ormai morta. Luminosa di una luce diversa ora, meno eccessiva, meno accecante perché intrecciata e in dialogo alla luce delle ombre di sua sorella Ismene.

Una dichiarazione “io non ho paura di te” che impropriamente siamo tentati di cogliere come un atto di sfida (come fa Creonte) ma che invece può diventare la base di un possibile dialogo. Possibile appunto solo a patto che si deponga a terra, sul confine, l’arma della paura.

Un testo necessario, tradotto da Lerici in una messa in scena che riesce a farci tornare a casa con delle domande, necessarie per “fare amicizia” con nuove prospettive.

In scena al Teatro Belli fino al 6 Ottobre 2024

Recensione di Sonia Remoli