Ginesiofest, dal 20 al 25 Agosto 2025 , San Ginesio (MC)

“Il corpo è la nostra volontà”.

In assenza di uno scenario sociale che orienti nell’indicare “da dove veniamo”, ciò che può dar vita ad un paesaggio in cui ritrovarsi sono i nostri corpi, le nostre volontà.

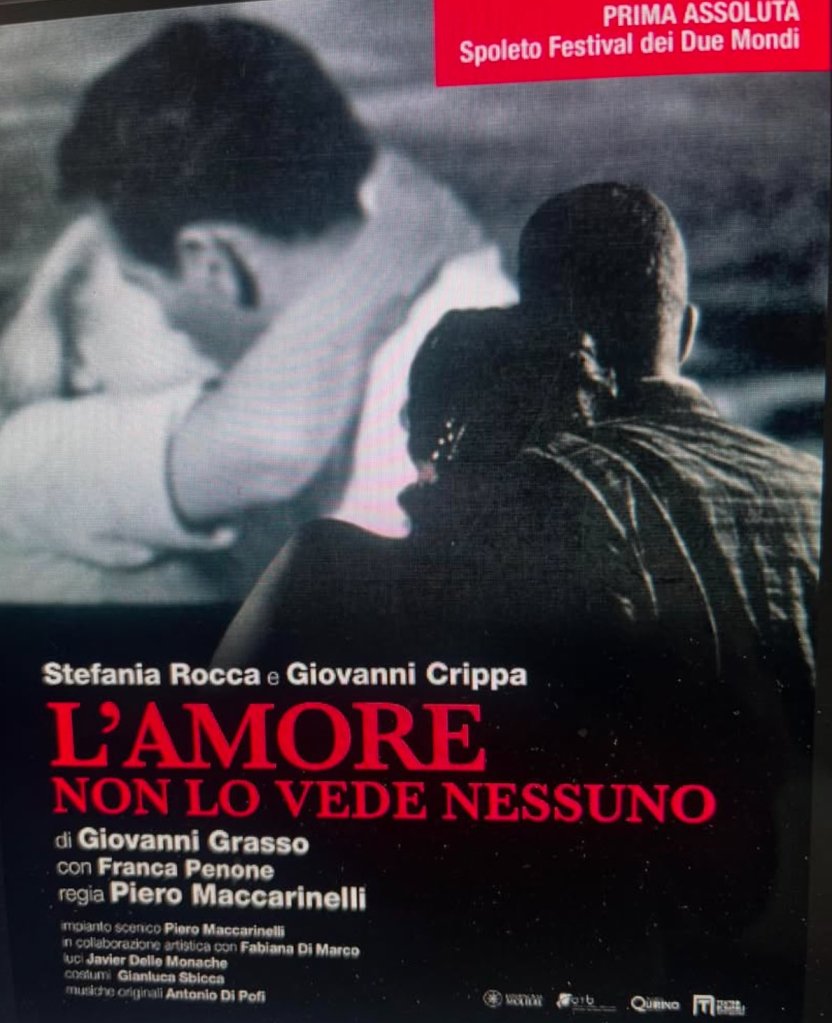

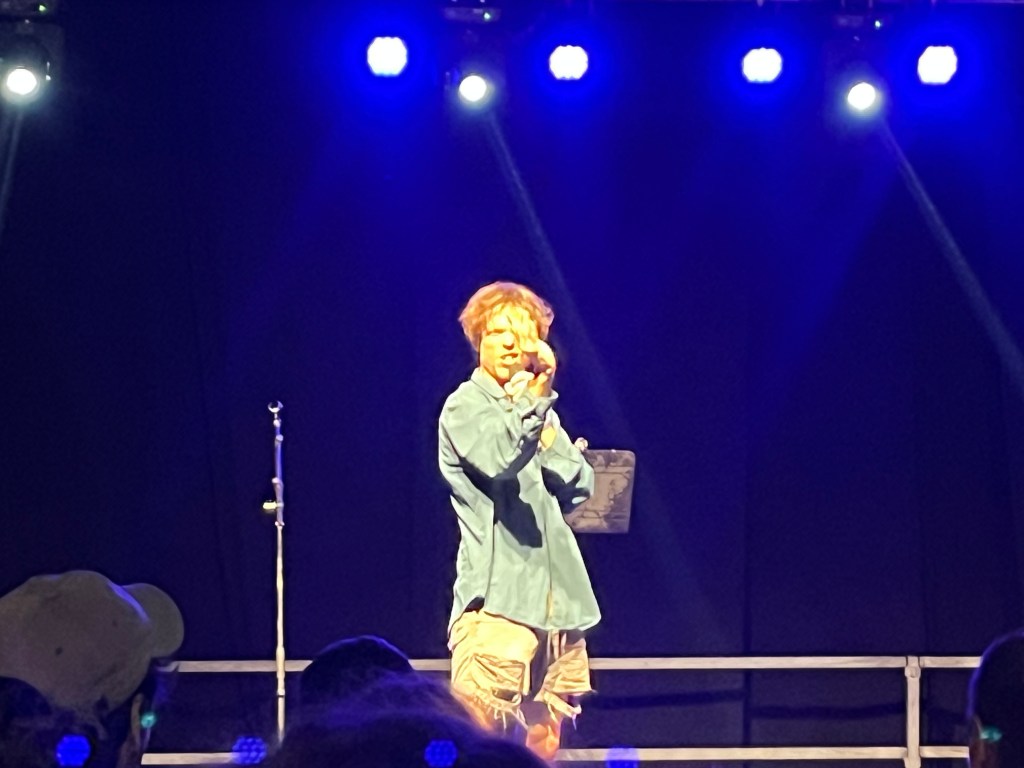

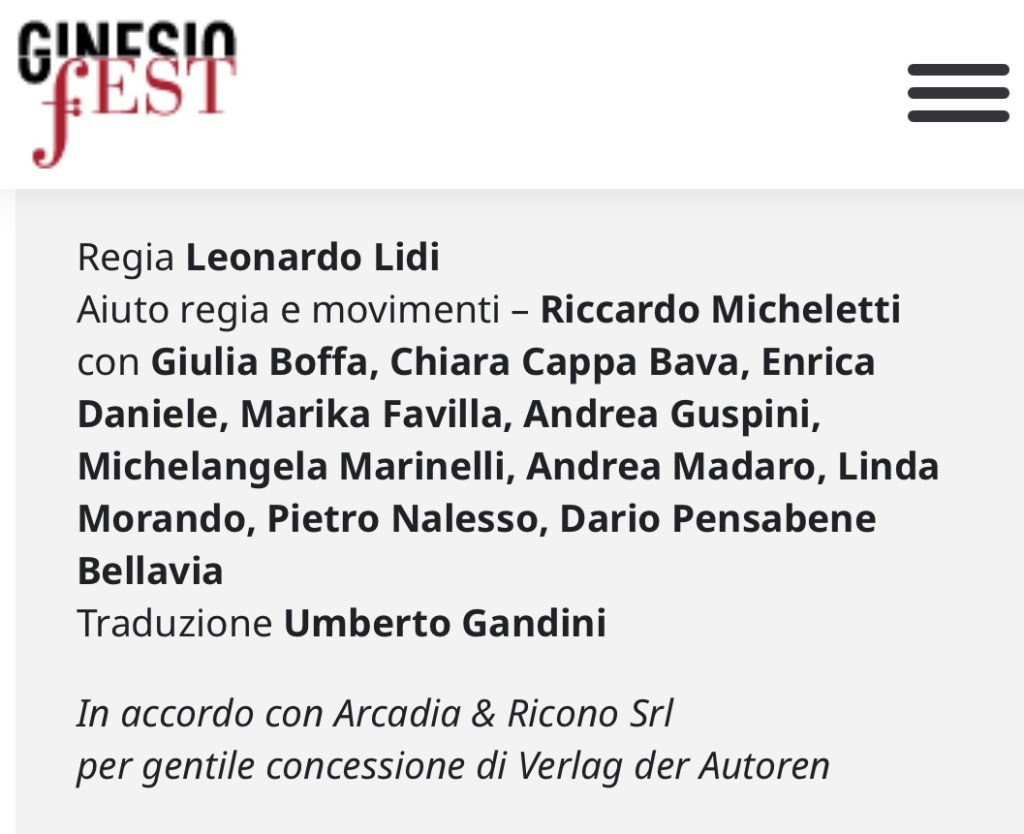

E così l’appassionato sguardo politico di Leonardo Lidi, onorando la poetica, la vibrazione creativa e la pulsione dei corpi che percorre l’intera e immensa opera di Rainer Werner Fassbinder (1945-1982), sceglie di mettere in scena il Dittico Katzelmacher e Un anno con 13 lune immergendolo nel presente. Complice un’accattivante coreografia di movimenti scenici – curata da Riccardo Micheletti – dove il corpo degli interpreti è paesaggio a loro stessi.

Leonardo Lidi

Attraverso il moto dei corpi in scena e quella volontà che trasuda dai loro sguardi, allo spettatore arriva sempre più nettamente la sensazione di come il disagio dei ragazzi raccontati da Fassbinder riveli qui in Lidi non solo una subdola forma di violenza xenofoba ma anche un’ accorata richiesta d’aiuto.

Un disagio, il loro, che ci riguarda perché “questi corpi” sono il prodotto della società che li ha generati. E che, in determinati e ciclici periodi storici, torna a prendere tale forma.

Leonardo Lidi decide allora di lavorare proprio su questo dittico di Fassbinder – che ci parla della nostra inclinazione a non accogliere “lo straniero” che è fuori ma anche dentro di noi – quale iniziazione a un triennio di lavoro che coinvolge ragazze e ragazzi del Teatro Stabile di Torino. Sono loro che il 21 e il 22 Agosto u.s. hanno attraversato con entusiasmo il primo debutto nazionale, sul palcoscenico diffuso della Sesta edizione del Ginesiofest.

Sono già lì, in scena.

Forse sapevano di noi e ci aspettavano.

Sono tanti ma non sanno stare insieme: sono un branco, sono mani pronte a ghermire, avide.

Sembrano liberi ma sono soli: si muovono ma non si spostano. Sembrano addomesticati a non andare oltre un certo spazio.

Se gli abiti di scena alludono ad un elogio della diversità, lo stesso non può dirsi dei loro sguardi: mentre prendiamo posto in sala, ci annusano con occhi che stillano sospetto e supponenza.

Stiamo confinando il loro spazio e ora il loro moto ricorda quello di una ronda.

Vogliono capire se siamo come loro, se siamo disposti ad esserlo. Ad uniformarci. Acutamente Leonardo Lidi non materializza lo straniero katzelmacher Jorgos che viene dalla Grecia in un personaggio preciso. Perché ognuno di noi può essere Jorgos, lo straniero.

Il branco risponde con entusiasmo ossessivo al richiamo del ritmo dionisiaco di una batteria ma resta stregato anche dal richiamo apollineo di classiche melodie al pianoforte. Il branco è inconsapevolmente alla ricerca di uno spazio esistenziale, dove poter esprimere ciascuno la propria unicità. Insieme.

La loro è “una sete”. Non solo di violenza. Il loro è un profondo bisogno interiore da soddisfare: una necessità spirituale, emotiva, esistenziale. Che si dà come una mancanza, un vuoto, che loro credono di poter soddisfare colmandolo immediatamente con qualcosa di forte. E poi quella voglia di “ballare”, che parla del loro desiderio di riscoprire la capacità di esprimere emozioni, di creare comunità.

Al momento però la loro rudimentale forma di comunità si limita a fare barriera contro possibili “stranieri”. Come noi, come Jorgos, il greco. Al quale chiedono con fare investigativo: “ Dove vai? Dove vuoi andare?”.

Domanda in realtà a specchio, che loro inconsapevolmente rivolgono a se stessi. Alla ricerca come sono di “un’educazione che non si limiti alla formalità di dire grazie”.

Un’educazione che includa un concetto di lavoro che vada al di là del superamento dell’indolenza, in nome di un’efficienza dettata solo dalla velocità, sinonimo di guadagno.

Un’educazione indirizzata più che a riempire un vuoto, a tirar fuori, a scoprire, ciò che rende unico e speciale ognuno, proprio grazie alle sue fragilità.

E’ questo l’interessante sguardo con il quale la regia di Lidi onora e riscopre la pièce di Fassbinder. Un taglio registico che aiuta ad affacciarsi con più coraggio a guardare dentro di sè, così da imparare a divenire più tolleranti anche nel guardare gli altri. Riuscendo, sempre un po’ meglio e senza fretta, ad aprirci a quelle “maledette primavere”, così terribili ed irresistibili.

Uno sguardo registico che porta oltre quel venticello, oltre quell’

…“auretta

assai gentile

Che insensibile, sottile

Leggermente, dolcemente

Incomincia, incomincia a sussurrar

Piano piano, terra terra

Sottovoce, sibilando

Va scorrendo, va scorrendo

Va ronzando, va ronzando

Nelle orecchie della gente

S’introduce, s’introduce destramente

E le teste ed i cervelli, e le teste ed i cervelli

Fa stordire, fa stordire, fa stordire e fa gonfiar

…

E il meschino calunniato

Avvilito, calpestato

Sotto il pubblico flagello

Per gran sorte va a crepar”.

(Aria de La calunnia da “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini)

Leonardo Lidi invita infatti i suoi giovani e talentuosi allievi a lavorare sul testo e sui loro corpi per portare il furore, che si origina in risposta al disagio in cui sono immersi, oltre la sterile e feroce distruttività.

Distruttivita che inizia a palesarsi con quell’apparentemente banale volgere le spalle all’altro – come ben visualizzato dalla coreografia dei movimenti di scena – isolandolo dal nostro sguardo.

La proposta registica di Lidi punta invece al riappropriarsi “senza fretta” di se stessi, imparando a coltivare, in risposta allo smarrimento, il desiderio di “portare a casa la nostra anima”, il nostro furore creativo, che come un’ “ombra” non smette di seguirci “a piedi nudi, per la strada”.

-.-.-.-.-

Gli effetti dello smarrimento e quindi del disagio dovuto al non sentirsi parte di uno spazio sociale e di un proprio corpo desiderante, lega questa prima parte del Dittico – “Katzelmacher” – alla seconda parte: “Un anno con 13 lune”.

Qui infatti veniamo a conoscenza della storia autoimmune di Elvira, straniera a se stessa: ex uomo perdutamente innamorato di un altro uomo che, per essere accolto dal desiderio del corpo amato, abdica al suo corpo e alla sua volontà per farsi donna. Con il risultato di scoprirsi comunque abbandonata dal suo amato ma soprattutto ancora straniera al proprio corpo: disabitata da quel furore costruttivo che, solo, può spingerla a voler conoscere “il suo” desiderare. E a ricongiungervisi.

Ora, come fin dalla nascita: Erwin è infatti un figlio illegittimo abbandonato in orfanotrofio. E l’autostima, il senso di identità, il senso di appartenenza, sono doni che riceviamo dagli altri: dalla famiglia, dalla società. Su questo aspetto s’interroga la regia di Lidi, avvalendosi anche qui di un interessante lavoro sui movimenti scenici, per visualizzare l’importanza del “paesaggio sociale ed esistenziale” in cui veniamo gettati al mondo.

Qui, in Lidi, gli altri, gli amici, in parte provano a contenere in un abbraccio, che finisce per farsi morsa, il dissidio delle influenze masochistiche di Elvira. Che si dichiara disposta a tutto, pur di essere ospitata dal corpo del suo amato.

Elvira può contare in particolar modo sull’appartenenza ad Irene, sua moglie quando era Erwin. Lei, Irene, così attratta dalla terra – come descritto suggestivamente dalla prossemica – sa farsi lei stessa luogo di fertile ospitalità.

Ma non basta. Erwin, non avendo ricevuto la possibilità di conoscere qual è il suo autentico desiderare, è straniero a se stesso e si comporta necessariamente come emigrato e immigrato rispetto al suo stesso corpo. Anche una volta divenuto Elvira tende a lasciarsi andare, allontanandosi sempre più dalla sua anima.

La sua famiglia sono state le bestie del mattatoio, dove andò a lavorare una volta uscito dall’orfanatrofio. Da loro, a qualche livello, ha appreso l’imprinting dell’attrazione verso la morte, vista come realizzazione della vita. Realizzazione attesa con impazienza, perché la morte libera dalla “percezione della vita”.

Uno strano furore, il loro. E non solo, perché furore proprio anche di chi non ha avuto la possibilità di sapere “da dove viene”. E trova quindi più difficoltà a far tornare a casa la propria anima.

Non sa infatti – sottolinea la regia di Lidi – che la felicità non sta nel raggiungere un determinato risultato. Ma nel percorso che nel tempo porterà ad avvicinarvisi, riempiendo anche di fallimenti quella “pagina bianca” che riceviamo in sorte.

E che la Luna – dice Fassbinder – in determinati frangenti astrologici può, influenzando la volontà dei più smarriti, decidere di stracciare.

-.-.-.-.-

Recensione di Sonia Remoli