dal 28 Marzo al 6 Aprile 2025

Un’idea alla quale non si riesce a smettere di pensare, essendo stato versato nelle nostre orecchie un sospetto per far sì che diventi un assillante dubbio, è quella che si è soliti definire “una pulce nell’orecchio”. Un’idea così disperatamente insinuante, da risultare simile all’effetto provocabile da una pulce che, una volta entrata nell’orecchio e muovendosi per uscirne, non fa altro che ricordare continuamente la propria fastidiosa presenza.

Drammaturgicamente l’idea rappresenta un’occasione per costruire uno spassosissimo e super adrenalinico meccanismo tragicomico – e Georges Feydeau (1862-1921) ne era un grande maestro essendo, oltre che attore e drammaturgo, anche orologiaio, ingegnere, appassionato di matematica e del gioco degli scacchi.

Georges Feydeau

Esistenzialmente rappresenta invece una dinamica relazionale, che sottende shakespearianamente alla conoscenza di una certa inclinazione tutta umana: quella alla sopraffazione. Inclinazione con la quale tutti veniamo, fin da subito, gettati al mondo. Per “sopravvivere”.

Aprirsi a “vivere” – e quindi ad amare – è un passaggio esistenziale successivo, che richiede un desiderio e un impegno educativo verso l’arte di entrare “in relazione” con l’altro. Cercando sempre nuovi equilibri per non sopraffare e per non restare sopraffatti.

Ecco allora che il sospetto – generato dalla pulce nell’orecchio – rappresenta una postura esistenziale che ci parla del nostro istintivo difenderci dall’essere oggetto di “uno scacco” da parte dell’altro. Qui in questo testo, nello specifico, tutti sospettano di aver subito un tradimento. Perché, sebbene l’occasione nasca dal sospetto e dai relativi fraintendimenti riguardanti una singola coppia (Raimonda e Vittorio Emanuele) chi ne viene a conoscenza ne resta come contagiato “a specchio”, cadendo nella trappola del dubbio di esserne a sua volta oggetto.

“Essere traditi” è un trauma-tabù che ci mette decisamente in allarme. Nasce come un sospetto, che poi può gonfiarsi fino ad assumere connotazioni via via sempre più invadenti.

Ma “tradire” è un impulso naturale ed istintivo.

Carmelo Rifici

Ed è questa la pulce che intende introdurci nell’orecchio il regista Carmelo Rifici, che insieme a Tindaro Granata ha curato la traduzione, l’adattamento e la drammaturgia di questo spettacolo: indirizzare la nostra attenzione sulla potenza difficilmente controllabile della nostra psiche.

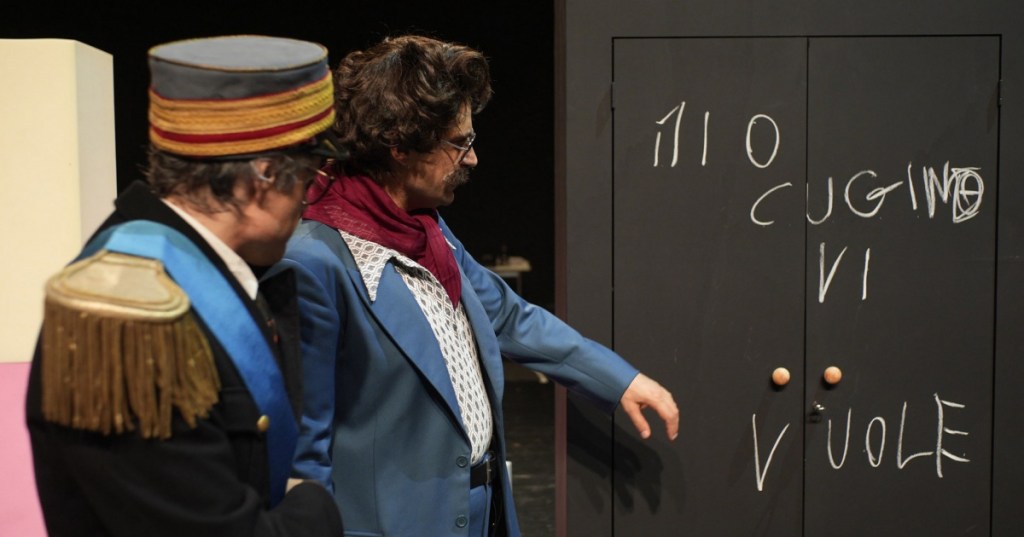

Spettacolosa visualizzazione ne è la volutamente disorientante scenografia, solo apparentemente un tradimento allo stile del vaudeville tutto porte, armadi e letti sfatti alla Georges Feydeau. Qui, infatti, il regista Rifici chiede all’acuto estro di Guido Buganza di realizzare una scena aperta, destrutturata, proprio per poter essere disponibile a rendersi continuamente modulabile. Adattabile alle diverse esigenze che le aree della nostra psiche, come turbolenti condòmini di un hotel, reclamano. Divertentissimo, il sapiente gioco registico attraverso cui queste aree di volta in volta, a seconda delle situazioni emotive, vengono “abitate” dagli interpreti in scena. Una coralità attoriale dalla musicalità matematica assai efficace e trascinante.

12 attori (alcuni chiamati a un doppio ruolo) donano infatti una vitalità folle a 15 personaggi che convivono in uno spazio franco: regno dell’equivoco, del doppio, di una babele di lingue e di difetti. E che non si capiscono quasi mai fra loro, ma proprio per questo si guardano con curiosità, si cercano, s’inseguono.

Sono: Giusto Cucchiarini; Alfonso De Vreese; Giulia Heathfield Di Renzi; Ugo Fiore; Tindaro Granata; Christian La Rosa; Marta Malvestiti; Marco Mavaracchio; Francesca Osso; Alberto Pirazzini; Emilia Tiburzi; Carlotta Viscovo.

“Sono il primo a divertirmi quando posso sistemare faccia a faccia due personaggi che non dovrebbero mai incontrarsi. La comicità è la riflessione naturale di un dramma” – ci rivela Carmelo Rifici.

Al centro degli elementi modulari della scenografia, resta l’archetipo dell’armadio che – in una concatenazione di dinamiche surreali, che vanno al di là dei principi della logica (ovvero il principio di identità e di non contraddizione e il principio di causa-effetto) – può essere non solo un armadio ma anche una lavagna, una cabina telefonica e molto altro ancora. Insomma un crogiolo di soluzioni creative, proprie del linguaggio creativamente inconscio della nostra psiche.

Una creatività fuori dall’ordinario che ci permette di non dimenticare come al di là di ogni ipocrisia sociale ed esistenziale (vedi un presunto controllo egoico sulle altre parti della nostra psiche) noi siamo in verità curiosissimi di provare e gustare tutto. Proprio come avviene nel teatro che va in scena ogni notte nei nostri sogni. Potenzialmente liberi da gabbie logiche e moralistiche.

E dalle pareti separatorie di porte, armadi, o compartimenti di altra natura. Come quella rappresentata dal palato, ad esempio: una parete che se forata non permette l’espressione fonetica delle consonanti. E Tindaro Granata nel ruolo di Camillo ci rende tutta la tenera disperazione di chi si sente un diverso e quindi “uno sconosciuto”: non a caso, qui in Rifici, prende sembianze che alludono a quelle di Charlot. Come lui è infatti un pò l’emblema dell’alienazione umana.

Ma è innegabile, anche, come il suo linguaggio “manchevole” sappia risultare – a chi lo ascolta con curiosa attenzione – comprensibile, seppure al di là delle “pareti” della logica.

Rifici chiede inoltre ai propri attori di essere così accoglienti da offrire ospitalità alla multiforme natura del linguaggio, rendendone i colori più intraducibili verbalmente attraverso la musicalità seducentemente inquietante di strumenti musicali, in osmotico dialogo con la scena.

Una scena che con sagacia elegantemente giocosa Guido Buganza immagina e realizza ispirandosi argutamente alla concezione scenica di Adolphe Appia (1862 – 1928), che scardinò il senso della messinscena, generando un’attenzione tutta nuova verso la componente emotiva del linguaggio scenico. Dove il regista non è più l’unico artefice della trasmissione del messaggio del testo letterario: anche la scenografia e la drammaturgia luminosa vi concorrono, andando al di là della precedente funzione esclusivamente realistica.

Nasce così la nuova architettura del “palcoscenico plastico”, in cui i fondali e le quinte dipinte sono sostituite da praticabili posti su piani diversi e da scivoli che permettono all’attore movimenti che rivelano plasticamente l’apparenza eternamente fluttuante del mondo fenomenico. Un teatro, il suo, non tanto della “rappresentazione” quanto della “relazione tra attore e spettatore”. Uno spazio sempre meno “edificio” ma sempre più “una questione di valori”: necessario strumento linguistico ed espressivo di un ritmo scenico.

Quel ritmo che, qui in Rifici, è immanente e trascendente il contesto teatrale – ricco com’è di riferimenti extratestuali quali “Tanto rumore per nulla” di Shakespeare, “I giganti della montagna” e “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello e ancora la Maieutica socratica. E che diviene una denuncia giocosamente perspicace della nostra ipocrisia esistenziale, nonché del nostro impoverimento esperienziale su “ta erotika”: quelle “cose dell’amore”, di cui Socrate parla nel “Simposio” di Platone.

Affinché il nostro vivere soggettivo e civile sia sempre meno ossessionato da pretese di sicurezza protettiva: imparando a stare al mondo senza “bretelle”, insomma. Progressivamente meno sospettosi nell’investire tempo e risorse per “assicurare” l’altro.

Perché l’altro è uno sconosciuto sì, ma uno straniero che ci assomiglia, più di quanto immaginiamo. Decisamente prezioso per conoscere meglio noi stessi.

Perché “la primavera non è mai troppa”.

Ma soprattutto perché “nessuno muore mai veramente”.

Recensione di Sonia Remoli