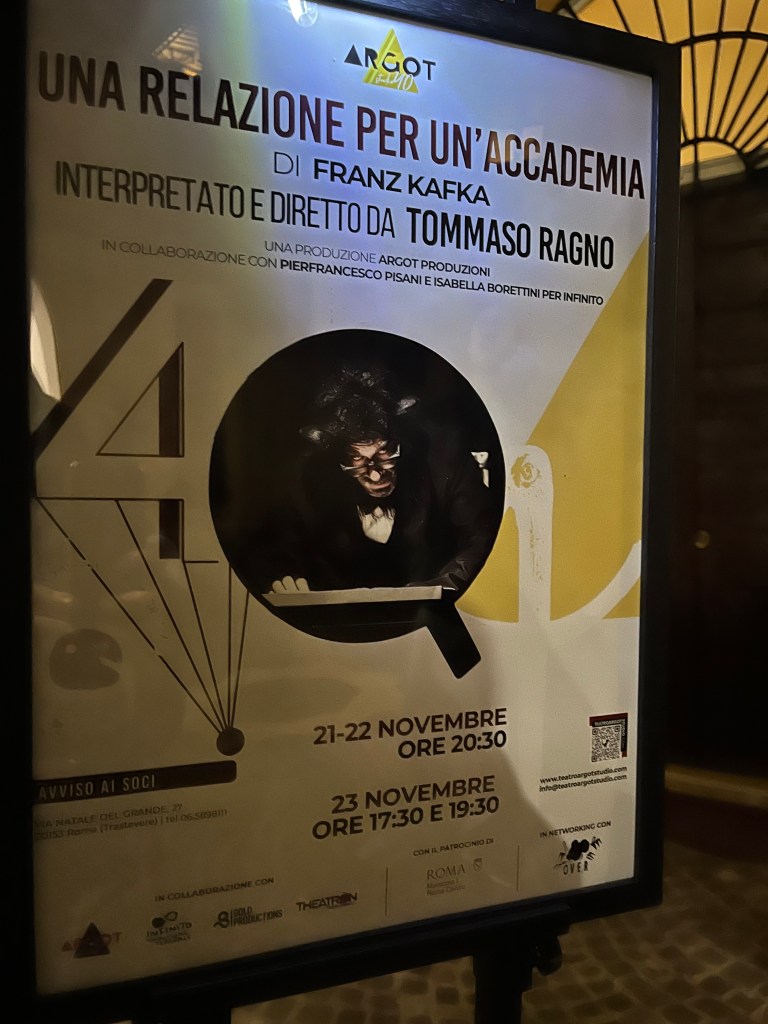

TEATRO ARGOT STUDIO, dal 21 al 23 Novembre 2024 –

Ieri sera l’Accademia del Teatro Argot Studio ha ospitato Pietro il Rosso: la scimmia che in 5 anni ha raggiunto un livello d’intelligenza di un uomo medio.

Per la sua relazione è stato predisposto uno spazio, abitato da una struttura geometrica, che non manca di alludere al gusto e alla funzionalità di un verticale intreccio vegetativo di foresta. Una splendida metafora della tensione che abita ancora l’ospite della serata. Tensione suggellata da due linee di neon, che ricreano parzialmente una struttura contenitiva.

L’entrata in sala dell’ospite è stata preceduta da un servitore in livrea a lui dedicato, incaricato della cura del luogo e dell’ospite.

Ma ecco che si odono passi. Uditivamente, e poi visivamente, l’andamento risulta insolito, quasi baldanzoso: una compensazione del ritmo e del gesto della brachiazione.

Il servitore, quasi un servo di scena, lo aiuta nel togliersi il cappotto e il cappello ma Pietro il Rosso, nonostante la tensione al contegno geometrico, appare vagamente disorientato e maldestro. Più volte gli cadono cose dalle mani. E, dopo aver misurato e verificato lo spazio che lo sta ospitando, si rassicura estraendo dalla sua cartella una banana. E’ un rituale: basta guardarla e toccarla.

Ora può estrarre i fogli della relazione. E con l’agilità di un balzo, sale sullo sgabello e si aggrappa al leggio, come ad un ramo.

Tommaso Ragno è Pietro il Rosso

Inforca gli occhiali: le sue prime parole “Illustri Signori …” escono incertamente, come conservando un’eco di quel disorientamento appena rivissuto. Ma è un attimo. Con uno scatto si alza in piedi sullo sgabello e la voce sale per proseguire e ringraziare. Il suo, ora, è un andamento di lettura che procede (quasi provocatoriamente) come quello di un bambino delle scuole elementari: a comando. Ma poi, quando arriva il punto in cui dice che noi Accademici gli abbiamo chiesto una relazione sulla sua precedente vita di scimmia, tutto cambia. Si ferma. E, tremante, si toglie gli occhiali dicendo: “non mi è possibile”. Colpo di scena.

Adesso, per tentare di spiegare non ha bisogno di leggere, tanto che socchiude gli occhi come trasportato da un senso di ricordo. Dal quale, però, non riesce ad attingere informazioni: è un periodo della sua vita come rimosso, nel momento in cui – ferito e catturato – ha preso la decisione di “tradirlo”, fuggendo verso un altro sapore di libertà.

In questo senso una “relazione” intesa come “resoconto di informazioni” non gli è possibile. Può invece, “entrando in relazione con noi”, raccontarci di come ha imparato ad entrare in relazione con gli uomini.

Una relazione “utile” ma non “fertile”: pur avendo condiviso insieme esperienze di vita, gli uomini che ha incontrato si sono sempre mantenuti “a distanza dalla barriera” tra le loro diverse nature. E, anche lui, non è mai stato davvero attratto dal loro modo di stare al mondo.

Ma, consapevole che una vita da scimmia non gli sarebbe più stata possibile, realizza (“calcola”) che non gli resta che fuggire alla scoperta di una vita da uomo. Il segreto per riuscirci – ci confida – è stato quello di eliminare progressivamente dalla propria natura “ogni ostinazione”: segreto di ogni relazione umana. Ed è curiosamente provocatorio come Kafka ci inviti a prendere lezioni da una ex scimmia, per capire “come si diventa un uomo”.

Quello che Pietro il Rosso ha imparato per dovere, per necessità (“mi sono piegato”), nel nostro stare al mondo può essere la magia dell’incontrarsi e del contaminarsi vicendevolmente con l’altro. Con uno sguardo. Con una stretta di mano. Con un bacio.

Ed è di strabiliante bellezza come questo Pietro il Rosso di Tommaso Ragno sappia sottolineare poeticamente certi passaggi della relazione: elevandosi ora ad un allure metafisico-ieratico, ora invece ad uno spleen spudoratamente animalesco, balzando giù dallo sgabello verso di noi.

E poi c’è il suo respiro: l’inspirazione è sempre silenziosa ma l’inspirazione invece si sente, proprio là dove serve. E ci arriva tutta la tempesta di un’entità che si muove tra minaccia e piacere.

E ancora, la rabbia del nome ricevuto in sorte: un nome che non lo identifica, che lo riduce a qualcosa di insignificante come una lieve ferita al viso. Anche qui Kafka è tremendo: rende consapevole di una finezza esistenziale una ex scimmia, quando noi umani spesso neanche ci facciamo caso al nostro “essere fatti dagli altri”.

Ma non è tutto: Kafka desidera – proprio attraverso questo racconto – renderci consapevoli di come nonostante ciò – nonostante cioè siano gli altri a darci un nome, a immaginarci, a educarci, a trasmetterci i loro desideri – ognuno di noi, proprio come Pietro il Rosso, può fare qualcosa di proprio di quello che di lui hanno fatto gli altri. Qui è la misura della nostra libertà. Un po’ quella “via di fuga” di cui lui ci parla continuamente.

Via di fuga impossibile da raggiungere senza il secondo segreto: se il primo era quello dell’eliminare “ogni ostinazione” dalla propria natura, il secondo è quello di “osservare” molto bene gli uomini. Con calma. Prestare loro attenzione: dedicare loro tempo, per rimanerne contagiato.

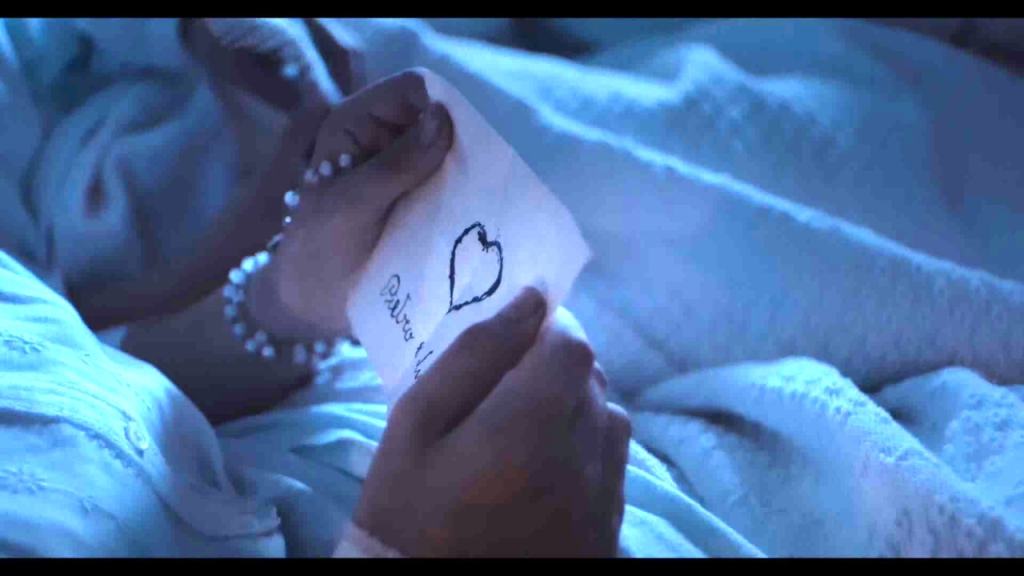

Nella circolarità di un rituale, la relazione giunge al termine e si conclude con un’anticipazione di ciò che accadrà in albergo, dove una piccola scimpanzè semi addestrata lo sta aspettando.

Il cui sguardo, se incontrato di mattino – ci confida Pietro il Rosso – diventa inquietante come uno specchio: c’è qualcosa in esso che va al di là della possibilità offerta dal linguaggio. Ma che su di esso spinge. Ed è un qualcosa che può solo essere visto: un animale addestrato e confuso.

Proprio come quello che Tommaso Ragno ha mirabilmente cercato di renderci visivamente attraverso quel disorientamento maldestro di cui era preda, prima che iniziasse la relazione, il suo Pietro il Rosso.

“Ma non si dica che non ne è valsa la pena”- conclude il Relatore.

Ed è proprio così: tentare di entrare in relazione con un altro, inteso come qualcosa di diverso dalla nostra natura, è ciò che dà più sapore al nostro stare al mondo.

Tommaso Ragno

Recensione di Sonia Remoli