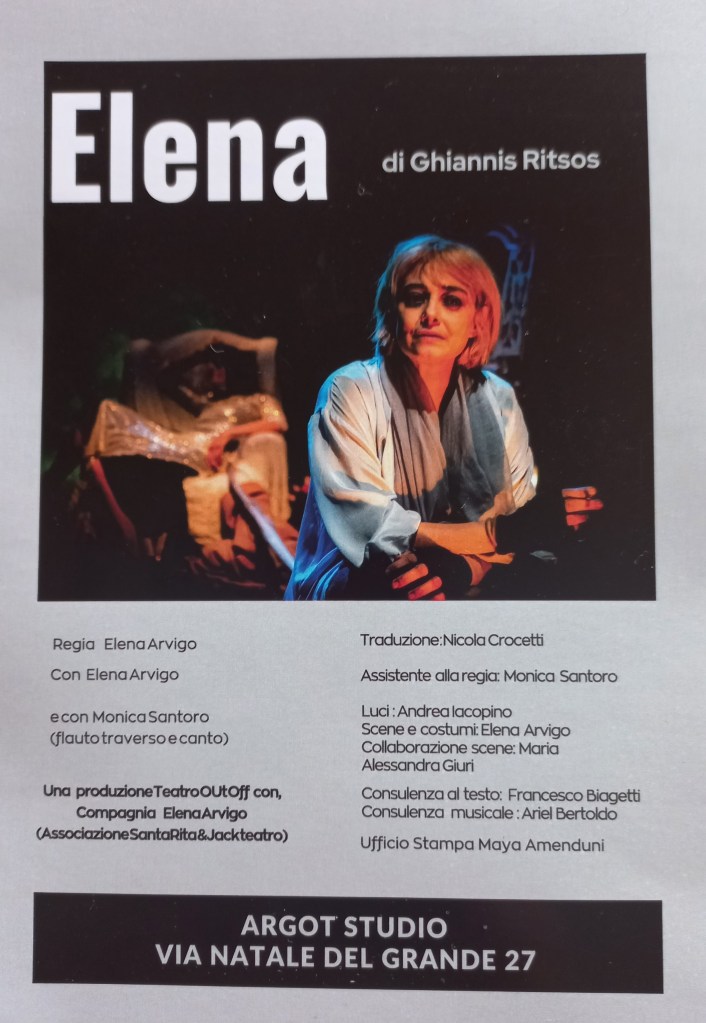

TEATRO ARGOT STUDIO, dal 15 al 18 febbraio 2024 –

Ora vive in quel che resta della sua mitica dimora. Spazzata dal vento. Spazzata dai venti di guerra.

Ora a tutela – anzi, a guardia – dell’Elena regina di Sparta di Ghiannis Ritsos c’è una presenza ambigua (una Monica Santoro solennemente inquietante) : di quelle che sanno muoversi tra la vita e la morte, tra le ombre e la luce (come la drammaturgia luminosa di Andrea Iacopino narra con suggestione).

Noi del pubblico percepiamo di essere introdotti a qualcosa di sacro: come in un rituale nel cui canto d’apertura si chiede il favore della Luna, casta diva. O di Calliope, dalla bella voce. O degli dei della guerra.

Lo spazio nel quale si muove Elena (una mirabilmente decadente Elena Arvigo), un pò come quello della sua mente, non conosce nette delimitazioni fra interno ed esterno. Le pareti non sono muri ma veli: eppure Elena sembra una creatura tenuta in cattività, in un tempo in cui la libertà è un’ipocrisia.

Elena è abitata da un luogo fisico (la casa, la Grecia degli anni settanta) e da un luogo mentale, entrambi al di là della logica: smarriti sono il principio di identità e di non contraddizione e quello di causa-effetto. Regna il caos fuori e dentro: gli oggetti sono stati delocalizzati e le parole hanno perso senso. Come quando si è in guerra.

Ci si orienta con ” i suoni “: quelli prodotti con il bastone, ad esempio. Che in questa subdola polisemia è sia un aiuto per deambulare, che l’oggetto sacro del rabdomante. Ma anche uno scettro. E poi un’arma. Ontologicamente invece ci si orienta con i suoni procurati dal fragile contatto tra cristalli: materia della stessa fragilità delle relazioni umane.

E poi ci sono i suoni emessi attraverso la pronuncia delle parole. Tanto queste sono svuotate di senso, quanto i suoni diventano l’unico autentico orientamento. Quasi dei sottotesti sonori.

Sebbene l’Elena di Ritsos sia oltremodo invecchiata e trascurata nell’aspetto fisico, quella dell’Arvigo mantiene nonostante tutto una sua sensualità ancestrale. Ed è tutta nel piacere di parlare: nel gustare la pronuncia delle singole parole. Ma anche nell’ascoltarsi e ancor di più nell’immaginare di essere ascoltata.

Il suo è un parlare come un canto fascinosamente ospitale verso picchi e cadute: nei toni, nei ritmi, nei timbri. Ma il parlare dell’Elena dell’Arvigo è anche la voluttuosità dei suoni onomatopeici. E’ il dare corpo sonoro ad ogni singola sillaba: quella succulenza dalla quale tenta di sprigionarsi il significato.

È come se l’Elena dell’Arvigo facesse all’amore con i suoni delle parole. Il suo è anche un esplorare con la lingua ogni cavità della bocca per indovinare, come una rabdomante, il suono da produrre. E con il quale veicolare un determinato significato.

È spettacolo. È meraviglia.

È una stupefacente modalità di onorare la poesia di Ghiannis Ritsos.

Quel resistere comunque, anche quando tutto perde senso.

Quell’elegiaco denunciare attraverso la potenza del mito.

Quel fiore da custodire in bocca, in attesa di poterlo lasciar andare.

Ghiannis Ritsos con il suo amico e fine traduttore Nicola Crocetti

che ha fatto conoscere con dedita tenacia la poesia di Ritsos in Italia

Recensione di Sonia Remoli