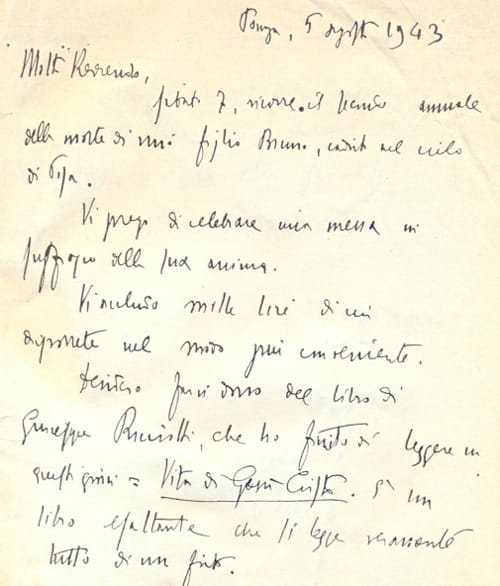

24 e 25 Novembre 2025

Che cosa significa essere amici?

Che cosa significa essere un gruppo?

Se l’amicizia è l’incontro non solo con un’altra persona ma anche con la possibilità di entrare in dialogo con parti oscure di noi stessi, uno spazio cioè dove la ragione incontra la “l’irrazionalità” offrendole un luogo sicuro attraverso lo sguardo accogliente dell’altro,

come riescono efficacemente a restituire i ragazzi in scena, ovvero Marta Ferrarini, Leonardo Lutrario, Luca Molinari, Emanuela Vinci,

cosa succede a chi resta quando un amico si suicida?

Ci s’interroga su un fallimento: il fallimento della parola.

Gilles Deleuze diceva che “la violenza non parla”: la violenza porta ad immaginare come in un’allucinazione che si possa arrivare alla soluzione di un problema sùbito, linearmente. Senza passare per le complessità labirintiche della parola.

Ed è una tentazione decisamente seducente, quella della violenza: abita anche i nostri sogni. E rischia di sedurci a tal punto, da provare una sorta di piacere per la nostra stessa autodistruzione.

Su questo si interroga la drammaturgia di Marta Ferrarini e Emanuela Vinci, supervisionata da Giovanni Bonacci e dallo sguardo di Gianni Clementi.

Leonardo Lutrario, Marta Ferrarini, Emanuela Vinci, Luca Molinari

Nello specifico coloro che restano – qui i quattro ragazzi in scena – s’interrogano su “come” Milo abbia scelto di suicidarsi. Ma soprattutto “perché”.

Perché non ne ha parlato con il gruppo? Almeno con uno di loro, visto che proprio ora nel parlarne insieme emergono altre confidenze fatte non a tutto il gruppo ma solo a singole persone. Ed è subito gelosia, ed è subito spinta al gesto violento, anziché al lavoro più lungo della parola.

O forse, pensano, Milo ha provato a parlarne ma loro non sono stati sufficientemente in ascolto dei segnali che lui stava cercando di inviare. Forse …forse ….

Davide Celona

La regia di Davide Celona porta in scena una fascinosa elaborazione del lutto di quattro giovani, alla ricerca di ristabilire un contatto con quelle parti di sé con cui Milo permetteva loro di entrare in dialogo.

Ma ora, prima ancora di capire se andare o non andare al suo funerale, dopo essere stati esiliati su scelta della famiglia di Milo dalla camera mortuaria, occorre chiudere un loro rito – il rito tra quelli che restano – per potersi aprire poi ad una nuova forma di ritualità collettiva.

Occorre attraversare “quello che resta” – quel vuoto, quella mancanza, quel senso di colpa – per poter arrivare alla consapevolezza che Milo non va salutato e lasciato andare, ma continuato a tenere “con” loro. Attraverso la parola, attraverso il ricordo quotidiano, attraverso la percezione della sua presenza.

Emanuela Vinci – Marta Ferrarini

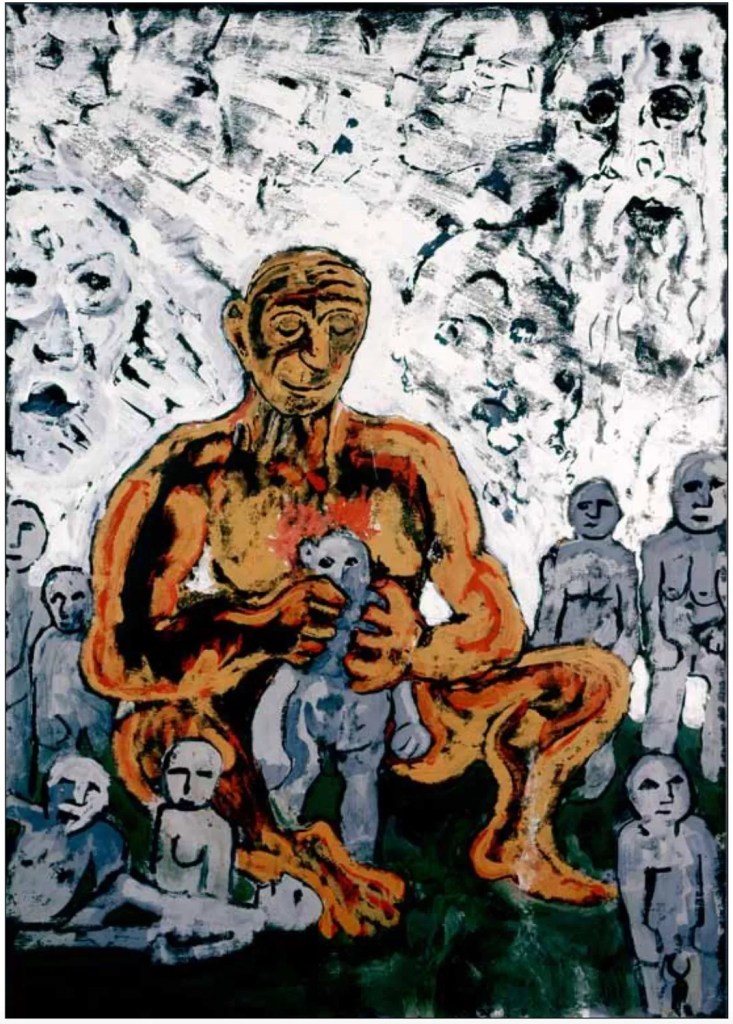

E se gli interpreti brillano in credibilità e in coralità e la drammaturgia in intensa e cruda complicità con il dolore, la regia riesce a trovare soluzioni sceniche dalla bellezza arcaica.

Come i rituali di danza, potente linguaggio non verbale che riesce a ricontattare legami con il divino, con la natura, con la società e con le proprie emozioni.

Come il totem del muretto, in lutto per potersi declinare in una nuova forma di agorà.

Come il rituale dello spogliarsi, per ricontattare ancora dolorose parti nascoste, indossando poi diversamente i propri abiti.

Ne emerge un suggestivo affresco contemporaneo di una generazione che cerca e lotta insieme attraverso ritualità trasformative, anche di affrancamento dalle famiglie, per riuscire ad esprimere la propria unicità. Facendo un interessante uso delle rovine del proprio passato, la cui nuova fioritura ora può essere colta. Ancora con Milo.

Ma noi siamo quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano

E gli occhiali li tolgono e con l’acceleratore fino in fondo le vite che sfrecciano

E vai e vai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari

Avremo gli occhi vigili e attenti e selvatici degli animali

(da “Quelli Che Restano” Elisa feat. Francesco De Gregori)

-.-.-.-.-

Lo spettacolo è l’opera prima di Marta Ferrarini e Emanuela Vinci ed è uno dei cinque progetti vincitori della sezione Teatro del bando “Labor Work” di DiscoLazio, indetto da Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

Recensione di Sonia Remoli