12 e 13 Giugno 2025

“Di cosa resterà memoria?” – si chiede, in un profondo momento di crisi, il poliedrico artista Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) nella lettura che ne fa il drammaturgo e regista Francesco d’Alfonso – “Resterà memoria di sogni o di concrete realtà?”.

“La vita non è meno bella di un sogno – dirà poi – anche se può riuscire ad abbatterci”.

Bernini, infatti, riuscì a sollevarsi dal suo stato di profonda prostrazione grazie al fertile scompiglio di un particolare incontro, che lo portò a sublimare il trauma di essere stato allontanato dagli occhi e dal cuore di Papa Innocenzo X Panphilj, che si ostinava a considerarlo responsabile di un errore – ovvero delle conseguenze della costruzione dei campanili sulla facciata della Basilica di San Pietro – nonostante indagini e perizie dimostrassero il contrario.

Gian Lorenzo Bernini, “Autoritratto” , Galleria Borghese

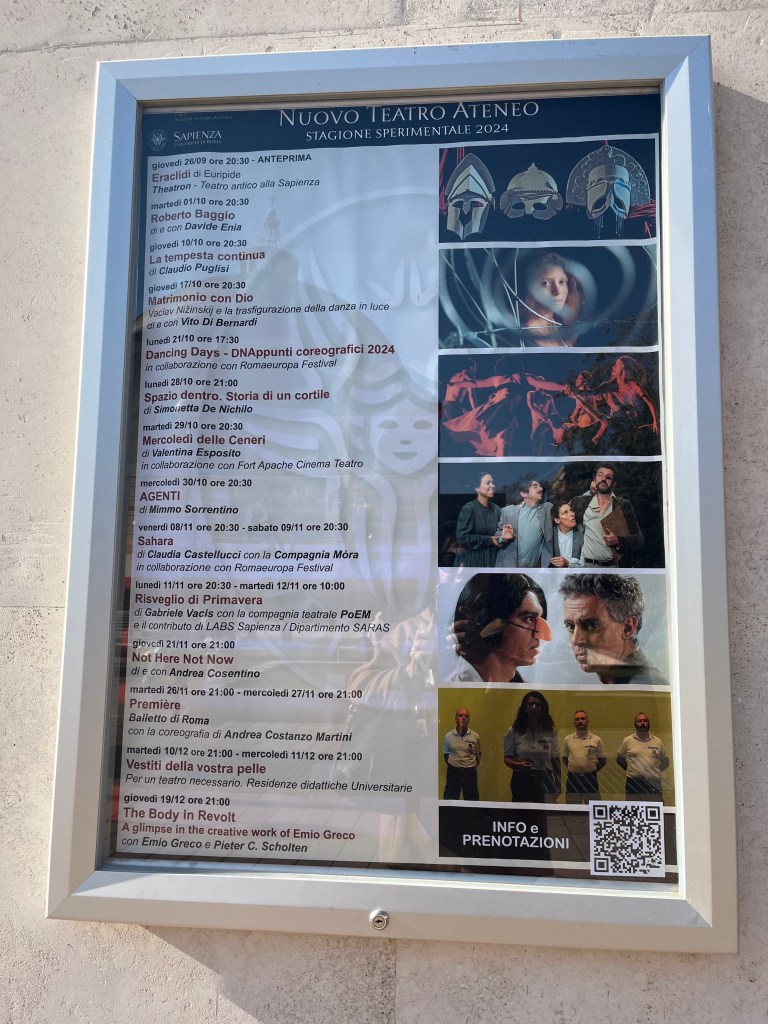

Un’acuta sensibilità drammaturgica – basata sulle fonti dell’epoca, vagliate con la consulenza scientifica dello storico dell’arte Antonio Soldi della Sapienza Università di Roma – conduce Francesco d’Alfonso sulle tracce di un Bernini poco conosciuto, spingendolo a realizzare una regia, la cui avvincente messa in scena ha debuttato giovedì al Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma.

Ciò di cui “resterà memoria” – ed è questo il messaggio che la regia di Francesco d’Alfonso veicola seducentemente nello spettatore – è ciò che nasce dal dialogo, e non dalla contrapposizione, tra sogno e realtà.

Francesco d’Alfonso

Ad esempio, l’incanto di uno sguardo: quello a cui ci abbandoniamo, lasciandoci contattare da quelle tracce di bellezza, che si danno solo attraversando la vita nei suoi frangenti più oscuri. E che ci permettono di scorgere “il tutto” attraverso “un frammento”.

In un magnifico montaggio di rifrangenze simboliche, lo sguardo “mortificato” del Bernini rifiutato da Papa Innocenzo X Panphilj viene contattato dall’incanto di quello del suo nuovo committente: il Cardinale Federico Cornaro, qui un carismatico Francesco Cotroneo. La cui sincera attenzione lascerà un fertile strascico sulla vita dell’artista, come enfatizzato con estro anche dall’abito di scena, la cui cura è affidata a Evelina Maria Vaakanainen. Sarà proprio lo sguardo del Cardinale Cornaro infatti, a indirizzare quello di Bernini verso l’incanto di quello di Santa Teresa D’Avila, mediante la lettura della sua biografia: libro che Bernini legge, ma dal quale è soprattutto letto, guardato dentro, nel profondo.

Federico Gatti (Bernini) – Enrico Torre (controtenore) – Francesco Cotroneo (Cardinale Federico Cornaro) – Lorenzo Sabene (liuto, tiorba, chitarra barocca)

Ed è così che lo sguardo “mortificato” di Bernini, declinato in queste sue rifrangenze, arriva ad attraversare anche l’incanto dello sguardo dell’autore e regista Francesco d’Alfonso, spingendolo verso la realizzazione di una messa in scena, che a sua volta provoca l’incanto di uno stupefacente contagio nello sguardo dello spettatore.

Il sipario si apre su una scena – anche simbolico luogo della mente dell’artista – dove, nonostante l’entusiasmo affettuoso di Giovannino (il devoto assistente di Bernini, qui interpretato da un efficace Domenico Pincerno), tutto appare avviato ma poi bloccato.

In verità circolano energie, ma di un diverso linguaggio emotivo. Un linguaggio che, intraducibile mediante i principi della logica, si dà invece attraverso forme più raffinatamente enigmatiche, quali quelle della musica e del canto.

Domenico Pincerno (Giovannino) – Federico Gatti (Bernini)

Ecco allora che si fa strada, tra le ferme aree psichiche del linguaggio creativo, la serpeggiante eleganza delle note ammalianti del canto del controtenore Enrico Torre – accompagnato al liuto, alla tiorba e alla chitarra barocca dall’afflato di Lorenzo Sabene. Fertile disposizione emotiva attraverso la quale il regista d’Alfonso inizia a veicolare uno dei temi portanti del suo testo: la morte come condizione di ogni nuovo inizio.

Con acuto sguardo registico, d’Alfonso amplifica il valore della metafora concettuale incentrando le coordinate temporali della narrazione nel lasso di tempo che va dal tramonto all’alba e sconfinando le coordinate spaziali nella cappella funebre in Santa Maria della Vittoria: luogo in cui il corpo mortale del committente sarà sepolto, restando però immortale l’incanto dello sguardo di Bernini – e quindi dello spettatore – su di lui. Questo grazie alla rifrangenza dello sguardo umano sull’eternità di quello artistico, magnificamente veicolata da quell’Estasi di Santa Teresa D’Avila – prima opera frutto del periodo di profonda crisi del Bernini – così capace di rendere carne vibrante il freddo marmo; incondizionata fede ogni insinuante dubbio.

Cappella Cornaro, Estasi di Santa Teresa d’Avila di Gian Lorenzo Bernini – Chiesa Santa Maria della Vittoria

Ed è di prodigiosa bellezza assistere al processo creativo attraverso il quale nelle mani di Bernini (un demiurgico Federico Gatti) la durezza informe del marmo si lascia liberare in uno spumeggiante panneggio di tensioni, che fanno da habitus all’estasi della Santa (qui interpretata da un’accogliente quanto seducentemente inafferrabile Irene Ciani). Un dolore così spirituale, il suo, – ma anche quello di chiunque posi gli occhi e il cuore su di lei – da divenire tocco di incantevole piacere dolce-amaro.

In un rimando di sguardi arriva così allo spettatore come, in taluni frangenti di profonda difficoltà esistenziale, insistere attraverso l’auto-controllo razionale dell’io sulla situazione di aridità emozionale non sia affatto efficace per poter rinascere a nuova creatività vitale. Sperimentare invece un dialogo di questa egemonia egoica con un’energia dal carattere inconscio, lasciandosi così travolgere da un terrore erotico, risulta un’esperienza incomparabilmente più ricca in bellezza.

Domenico Pincerno (angelo serafino) – Irene Ciani (Santa Teresa d’Avila) – Federico Gatti (Bernini)

Anche per questo motivo, a qualche livello, Bernini avvertiva come il suo irresistibile trasporto per il Teatro gli risultasse funzionale ad un’indagine più intima tra le dinamiche della natura umana e quella divina.

E non a caso il fido assistente Giovannino per aiutare il suo maestro a ricollegarsi ad un’energia creativa più dionisiaca, attinge dal baule di scena – quale crogiolo di vitalità alchemica – le energie più tempestosamente selvagge, mettendo in scena alcuni scatenamenti emotivi che furono il successo delle sue precedenti commedie (molto interessante qui il lavoro sulle scene e sulle maschere curato da Gaia Caponi, Camilla Martini, Rocco Papia).

Perché la vitalità creatività, e quindi esistenziale, non si nutre tanto di “sforzo” intellettivo e volitivo, quanto piuttosto della disponibilità d’ “ascolto” del mistero, spesso ferito, che siamo.

Domenico Pincerno (Giovannino)

La compenetrazione di sguardi, resa possibile attraverso l’incontro con la testimonianza di vita di Santa Teresa d’Avila, scuote e rinvigorisce Bernini. Fino a scatenare l’irrompere nella sua vita della fulgente presenza immaginifica della Santa Teresa d’Avila di Irene Ciani.

Suo, un iniziale incedere furtivo che poi si libera nella sinuosità tortuosa propria del riemergere del desiderio vocazionale, che intende riappropriarsi del suo habitat. Coinvolgendo, in una danza di torsioni, la rigidità marmorea in cui si era trasformato lo stesso Bernini. C’è timore e c’è slancio, ora in lui. C’è cortesia cavalleresca e arte della fuga, nella Santa Teresa della Ciani. Tensione emotiva necessaria affinché in scena, e nella psiche dell’artista, torni ad abitare la vita viva: in dialogo tra sogno e concreta realtà.

Federico Gatti (Bernini) – Irene Ciani (Santa Teresa d’Avila)

Lo spettatore avverte, con partecipe commozione, come l’insorgere di questa vitalità passi nel Bernini di Federico Gatti fino ad attraversargli la gola. Dalla quale scaturisce una vocalità liquida, capace di accogliere ingorghi che, non respinti, salgono per andarsi a sciogliere nei suoi occhi.

Federico Gatti (Bernini)

Domenico Pincerno (angelo serafino) – Irene Ciani (Santa Teresa d’Avila)

Occhi che, con sapiente circolarità, rimandano l’attenzione dello spettatore a quella capacità di “sostenere lo sguardo” anziché abbassarlo – e quindi di sostenere l’errore e la propria fragilità, anziché restarne sommersi – di cui prima dell’apertura del sipario aveva parlato Don Gabriele Vecchione, Presidente della “Comunità San Filippo Neri- E poi?”. Descrivendoci quella “Generazione Z” di cui la Comunità San Filippo Neri – E poi? – ama prendersi cura.

Don Gabriele Vecchione

Un’Associazione, la loro, impegnata in progetti di guida e sostegno motivazionale verso i giovani e le loro famiglie, che ha scelto di autofinanziarsi attraverso il ricavato degli spettacoli organizzati in sinergia con L’Ufficio per l’Università del Vicariato di Roma, l’Accademia di Belle Arti di Roma, Pensieri Meridiani, Associazione Più Comunicazione e con il contributo dell’8xMille della Chiesa Cattolica.

————————-

Lorenzo Sabene, Domenico Pincerno, Irene Ciani, Federico Gatti, Francesco d’Alfonso, Francesco Cotroneo, Enrico Torre

Rassegna eventi a sostegno delll’Associazione “Comunità San Filippo Neri – E poi ?”:

12 Aprile 2025 – Teatro Palladium

Oltre quello che c’è, drammaturgia e regia Francesco d’Alfonso liberamente ispirata agli scritti di Byung-Chul Han e T.S. Eliot, con Roberta Azzarone, Irene Ciani, Matteo Santinelli, Marco Tè e con la partecipazione straordinaria dell’ Ètoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi e di Alessandro Rende, accompagnati dal pianoforte di Dario Callà e dal violoncello di Mattia Geracitano

16 Maggio 2025 – Basilica di Sant’Anastasia al Palatino

Finché luce sarà per sempre, drammaturgia e regia Francesco d’Alfonso ispirata alla Passione di Sant’Anastasia romana, un monologo per attrice e violoncello con Irene Ciani e Mattia Geracitano

12-13 Giugno 2025 – Teatro Nuovo Ateneo Sapienza Università di Roma

Gran Teatro Bernini, drammaturgia e regia Francesco d’Alfonso, con Irene Ciani, Francesco Cotroneo, Federico Gatti, Domenico Pincerno, Enrico Torre, Lorenzo Sabane

Recensione di Sonia Remoli