dal 30 Settembre al 3 Ottobre 2025

Che cosa ci fa sentire ricchi? E’ sufficiente avere molti soldi?

E la giustizia? Ci rende soddisfatti?

Ma allora, che cosa riesce a gratificare il nostro “senso di mancanza”?

Serve diventare tutti ricchi ?

O abbiamo bisogno di “andare oltre”, per riscoprirci comunità?

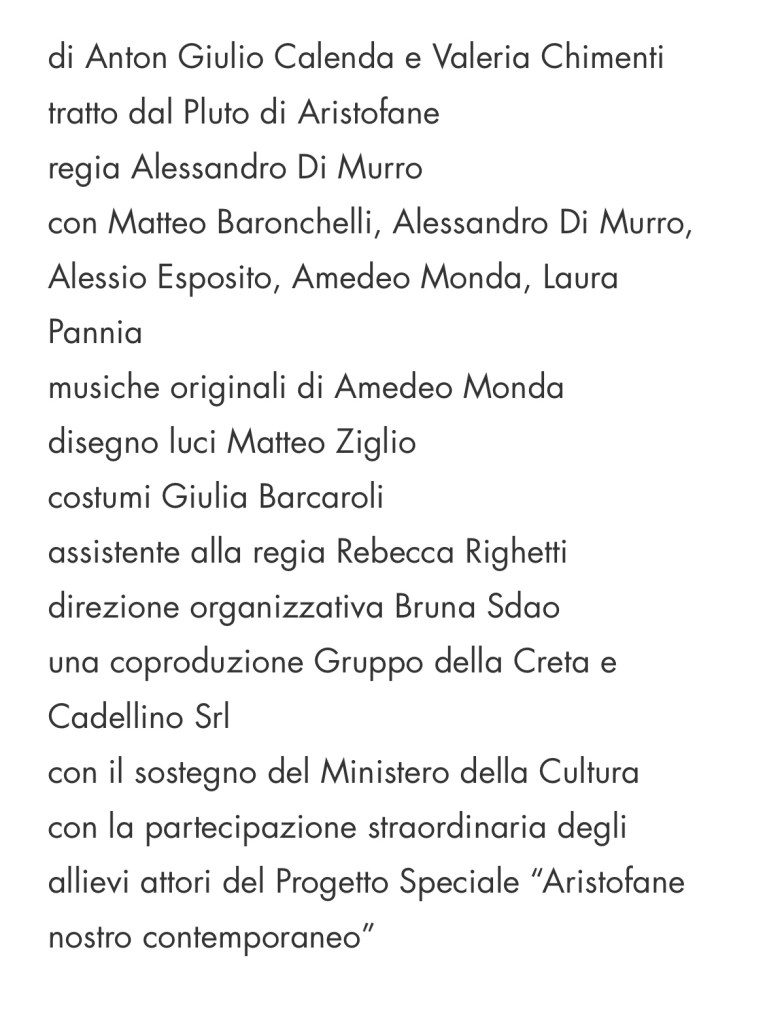

Come il Pluto di Aristofane andò in scena alle Feste Lenee del 388 a.C. – così chiamate perché celebrate nel Leneo, prima forma di teatro ospitata nel grande recinto dove si trovava il più antico tempio di Dioniso – così il Pluto. O il dono della fine del mondo di Anton Giulio Calenda e Valeria Chimenti per la regia di Alessandro Di Murro ha aperto questa nuova stagione del Teatro Basilica Mania. Così chiamata perché dedicata alla riscoperta del potere della “Mania”. Una stagione che prende avvio sul confine tra il settembre e l’ottobre romano e che profuma d’ambrosia, tanto l’entusiasmo fermentativo da cui sa lasciarsi contagiare.

Mania è l’essere posseduti da una follia sacra, che permette di “vedere oltre”.

Mania è “farsi mancanza”, liberando il controllo di sé per riuscire a fluire. Aprendosi verso l’ altro da sé.

Quattro, secondo Platone, erano le forme in cui la mania poteva declinarsi, ciascuna ispirata da un diverso dio. Tra queste, la “Mania iniziatica” era quella ispirata da Dioniso e dai suoi culti. Come le Feste Lenee, appunto: occasioni di purificazione e di rinnovamento, che avvenivano anche attraverso la messa in scena di agoni comici e tragici. Dioniso è infatti simbolo di questa ambivalenza: in lui convivono elementi di vita, di morte e di rinascita, come testimoniato dal mito a lui legato.

Ad Atene, al tempo di Aristofane, andavano a teatro circa 20.000 persone: tutti, anche le donne, nonostante la società ateniese fosse decisamente maschilista. La vera partecipazione popolare si dava infatti a Teatro: un luogo necessario affinchè le persone potessero incontrarsi, imparando ad entrare in relazione con l’altro. Per dare vita ad una comunità.

I temi trattati dalle mordaci e geniali commedie di Aristofane (450 a.C. – 385 a.C.) erano quelli che affliggevano la vita quotidiana dei cittadini. Ma quando Aristofane mandò in scena il suo Pluto, la vita della polis stava attraversando un profondo cambiamento politico. Sconfitta nella guerra del Peloponneso (404 a.C.), Atene vive il declino della sua potenza e la fine della democrazia. Di conseguenza, dai bersagli politici ad personam – che caretterizzavano la satira politica delle commedie precedenti – si passò ad un cambiamento di tono, focalizzato ora su questioni sociali, morali e ideologiche. Come la distribuzione della ricchezza e la critica alla disuguaglianza, appunto.

La perdita della libertà politica e il conseguente interesse verso temi meno rischiosi (come quelli mitologici) portarono parallelamente anche un cambiamento nella struttura della commedia: la scomparsa della funzione della “parabasi” e la riduzione della funzione del “coro”. Nel Pluto aristofaneo infatti, dopo la parodo, il ruolo riservato al coro si riduce e, attraverso sporadici e limitati interventi, giunge fino alla sostituzione della parte testuale con la sigla ΧΟΡΟΥ, che rappresenta un elemento di forte vicinanza con il teatro menandreo.

Nell’esplorazione e rivisitazione del testo portato in scena dagli interpreti del Gruppo della Creta – che fin da subito riescono a stringere un effervescente rapporto con il pubblico – il coro non è più composto da vecchi e stanchi contadini ma, come Cremilo e Carione, da insoddisfatti borghesi, poveri in eros vitale.

La parabasi, assente nel Pluto aristofaneo, qui occhieggia per poi essere presa in mano dagli stessi personaggi. Che si limitano però ad invitare gli spettatori a fare offerte al dio e a sondare le tendenze del pubblico sul tema della ricchezza.

E poi c’è l’introduzione di un rockeggiante dio alato, forse Eros: cùpido di desiderio amoroso e non di cupidigia materiale. A lui è affidata la funzione tragica e grottesca di commento.

Perché Cremilo si preoccupa del futuro che vivrà suo figlio? Forse perché desidera per lui un destino migliore? O magari perché i figli riescono ad amare solo padri ricchi?

Quella del dio alato è una narrazione che utilizza anche un tono da parabola e che richiama, attraverso il sorriso, una profonda riflessione da parte del pubblico. Le parabole contengono infatti una verità. Ma questa è come un “mistero” da cercare e approfondire. Chi non si impegna e “non apre il proprio cuore” ne rimane fuori, senza capirne il significato profondo.

E per sottolineare con ridicolo contrasto il modo in cui Cremilo invece si impegna a “manipolare” il responso di Apollo, la regia di Alessandro Di Murro utilizza il dio alato per ammantare la figura di Pluto del profumo di “un messia”. Di un’entità cioè attesa come apportatrice di pace, perfezione e giustizia. Capace di inaugurare un tempo nuovo e definitivo.

Ma Apollo aveva consigliato a Cremilo di seguire colui che avrebbe incontrato all’uscita, non di ridargli la vista. Perché la sua cecità non è affatto un minus: è lì, il senso del responso. “Quando ci vedrai, la vita di tutti migliorerà” – dice invece Cremilo a Pluto – regneranno così la pace e il bene, perché la povertà sarà scomparsa”.

E così è in un ring – che registicamente prende forma da quegli eccessivi legami di sicurezza e di potere dai quali gli uomini fanno fatica a liberarsi – che viene condotta Penia, dea della Povertà: per combattere contro (e non “con”) Pluto, il dio della ricchezza. Nell’illusione di una comunità più giusta. Non è neanche immaginata una coesistenza delle due divinità: l’una deve necessariamente soccombere all’altra. Perché così (utopicamente) si pensa che la giustizia possa prendere forma: senza la paura della mancanza, della povertà.

Una ricchezza che poi viene distribuita dal Pluto vedente, senza fare differenze di merito. E che porta gli uomini, ormai tutti ricchi, a una vita spalmata a terra. Senza neanche più la tensione ad alzarsi, per provvedere al proprio sostentamento. Tutti ormai “padroni”, nessuno più “servo”.

“Possedere” etimologicamente significa infatti conquistare la postura esistenziale dello stare seduto, tipica di un padrone. Come opportunamente visualizzato dalla prossemica degli interpreti in scena che, solo una volta divenuti tutti ricchi cittadini ateniesi, assumono la postura da padroni.

Ma qualcosa è sfuggito in questa ricerca della ricchezza e della giustizia . E in una tragicamente comica eterogenesi dei fini, pur avendo eliminato la povertà, manca quel soddisfacimento che si era (utopicamente) immaginato. Ed è così che la vittoria assoluta di Pluto, dio della ricchezza, porta in dono ai suoi “fedeli” la fine del mondo. Perché la ricchezza può diventare una vera e propria s-mania distruttiva per gli uomini.

Nell’Atene del 388 a.C. , così come oggi, regna la tendenza a voler negare quel senso di perdita che abita le vite degli uomini. E che può stimolare un diverso “desiderare”: che non si accontenta del godimento immediato, ma che s’intriga a circumnavigare l’oggetto del desiderio, così da rendere questo diverso desiderare creativo. Donativo.

Ed è così che l’adattamento di Anton Giulio Calenda e Valeria Chimenti e la regia di Alessandro Di Murro accennano ad un possibile diverso finale, che si gioca intorno al concetto di “dono”.

Perché il “dono” è tale quando il valore dell’oggetto – al di là di quello di mercato – è dato dal suo essere rivolto all’altro.

Perché il dono porta le tracce di chi lo fa, ma poi è l’altro che lo riceve e che ne dispone liberamente.

Perché è in questo passaggio cruciale dalla logica del possesso a quella del dono, che si dà il superamento dell’individualismo verso l’apertura all’altro, il superamento della solitudine verso la relazione, il superamento della distruzione verso la creazione. Passaggio possibile perché sullo sfondo resta – e si ha cura di non cancellarla – la consapevolezza della mancanza ad essere e a poter avere tutto.

Abitare la mancanza, nel nostro tempo intossicato dal mito della ricchezza, è la vera sfida per l’essere umano: accettarla, farci i conti quotidianamente e renderla feconda. Uscendo dal guscio sterile e distruttivo della schiavitù dell’oggetto. Per riuscire a costruire e a sostenere quelle relazioni proprie di una comunità.

Il nostro ontologico senso di “mancanza” ( io abito con voi da sempre” – fa dire Aristofane a Penia, la dea della povertà) è molto più di un vuoto che si accontenta di essere chiuso dalla prospettiva di possedere sempre più soldi. E’ un mistero che chiede di essere attraversato, abitato, esplorato. E non fuggito, o scacciato.

Non a caso Platone nel “Simposio” fa della dea Penia la madre di Eros, il dio dell’amore. Il cui padre è Poros: il dio della via, del percorso. Eros, il dio del desiderio vitale, si origina quindi per Platone proprio attraverso la via (Poros) della mancanza (Penia).

Gli interpreti in scena – Matteo Baronchelli, Alessandro Di Murro, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia – che agiscono in una scena volutamente nuda, lasciata immaginare dalla ricca “scenografia verbale” dei dialoghi, brillano nel travolgere lo spettatore con divertenti provocazioni, che aprono profondi spunti di riflessione.

Poeticamente comiche le coreografie e i commenti canori del coro (che vedono in scena anche gli allievi attori del progetto “Aristofane nostro contemporaneo”). Efficacemente plastico l’uso dei corpi, la rottura dei piani, l’espressività mimica, il portare la voce.

Interessante la scelta drammaturgica dei costumi: Pluto e il rockeggiante dio alato, vestiti alla maniera del loro microcosmo mitico; la dea Penia e i cittadini ateniesi in abiti contemporanei, a vissualizzare la marcata attualità del messaggio della commedia.

Nello specifico, la dea Penia in quanto esiliata dalla vita, è vestita a lutto. Ma con il nero le cose sono sempre complicate. Il nero, così come il bianco, è una traduzione della luce: in questo caso una traduzione della sua assenza. Mai totale, però. Il bianco invece riflette tutte le onde luminose. Però tutte allo stesso modo. Una splendida metafora che visualizza assai efficacemente gli habiti (i modi di fare) dei personaggi.

I cittadini vestono infatti tutti in tailleur tutti uguali, dove il bianco della camicia resta quasi interamente avvolto in una sfumatura di grigio perla. Colore che parla di una saggezza data solo da evidenze oggettive (come ben suggerito anche dall’enfasi fittizia regalata alle spalle di Cremilo e Cairone). E, in quanto tale, mediocre: un compromesso di eccessiva prudenza.

Come quella che spinge a dover essere tutti ricchi.

Recensione di Sonia Remoli