Chiostro di Sant’Agostino

22 Agosto 2025

Borgo di San Ginesio (MC)

L’esperienza della perdita attraversa le nostre esistenze. Ed ogni volta ci risulta traumatica: al di sopra delle nostre risorse individuali.

Per questo diventa prezioso tornare a focalizzare l’attenzione su come “il nostro essere comunità” può venirci in soccorso per affrontare tali frangenti esistenziali.

Come, con profonda sensibilità, avverte l’urgenza di fare Francesco Marilungo, attraverso questo suo lavoro sul lamento funebre, ideato proprio durante il lockdown pandemico.

Francesco Marilungo

Il titolo dello spettacolo “Stuporosa” allude alla condizione di profondo smarrimento dei sensi e della mente che si verifica in noi in risposta ad un evento traumatico.

Ci viene in aiuto, però, recuperare “il potere sociale del rito”: le stesse “condoglianze” ad esempio – ora confinate quasi esclusivamente dentro una vuota formalità – in passato conservavano il valore di una vera e propria “pratica”, che prevedeva un vasto spettro di partecipazioni al dolore dell’altro.

Ed è questo tipo di “cura reciproca”, che possiamo recuperare per affrontare meglio le inevitabili perdite che costellano la nostra vita.

Il rito sa conferire, infatti, significato a gesti che altrimenti risulterebbero privi di senso: trasformando il caos (disordine) in cosmos (ordine), ma soprattutto rafforzando i nostri legami sociali.

Attraverso il rito si possono cioè riaffermare valori, gestire cambiamenti vitali, esorcizzare paure. Creando connessioni profonde all’interno della comunità e rendendo tangibili e ripetibili esperienze che altrimenti resterebbero caotiche.

Come la morte. Che oggi è quasi un tabù: un argomento di cui non si deve parlare, un evento privato da vivere con freddo distacco.

Il rito, però, per essere efficace ha bisogno di una partecipazione emotiva profonda, possibile solo in presenza di una seducente componente artistico-estetica.

Che qui, nella proposta di Francesco Marilungo, è davvero assai coinvolgente.

Sono 5: sono ospitate in luttuosi abiti neri, romanticamente barocchi.

Sono avvolte da quell’aura di morte che vitalmente si dà in habiti (modi di essere) meravigliosamente abbondanti.

La voce di una di loro guida il rito in scena: è quella di Vera Di Lecce. Dall’allure di un pierrot nero, incanta i sensi e gli animi contaminando, in chiave contemporanea, antichi lamenti funebri: attraverso la musica techno, attraverso la trance.

Ma è solo una volta avvenuta la purificazione acquorea, che ci si può avvicinare alla dimensione sacra del rito funebre.

Il principio da cui tutto si origina è il respiro: da qui può zampillare il pianto.

Così necessario per facilitare l’elaborazione emotiva del dolore.

Così utile per un’umana connessione sociale.

Perché il pianto è un’apertura. Anche alla vulnerabilità, sì, ma indispensabile per un’autentica crescita personale, per una trasformazione.

Il pianto – a cui si abbandona una delle performer in scena – è una melodia dolcemente straziante ma anche dolorosamente sensuale. Che diviene una sorta di base musicale, capace di muovere in una danza le altre performer.

Loro, in cerca della terra e poi del cielo, che strisciano e poi si librano, sono le magnifiche Alice Raffaelli, Barbara Novati, Roberta Racis, Francesca Linnea Ugolini, Martina Di Prato.

Si odono prendere forma parole quasi indecifrabili, che sanno di sussurro: “ Me la sono vista in sogno, vicina ad una pianta …”. Ed è così che la dimensione individuale del dolore si apre ad una condivisione che accompagna e che contiene.

La loro danza si muove tra le tensioni della nuda terra e quelle del cielo, dalla cui forza di gravità riescono a ritagliarsi uno spiraglio di libertà tale che sembrano, in alcune delle loro circonvoluzioni, lievemente riuscire a sollevarsi da terra.

La fluido-dinamica dei corpi, la leggerezza della materia, la capacità propulsiva con le quali Francesco Marilungo riesce con insolita maestria a plasmare i corpi delle performer, fanno pensare a tracce dei suoi primi studi in Ingegneria Termo-meccanica e di ricerca nel settore aerospaziale.

Ora il lamento-danza raggiunge lo stadio dell’estasi: la forma dei loro silenzi, unita a quella dei loro corpi, plasma le performer scolpendole come un gruppo plastico. E’ bellezza.

Torna a scorrere il pianto ma adesso è divenuto simile al riso: un pianto che appaga, che conforta. Finendo per sconfinare in una danza, che sa insieme di apollineo e di dionisiaco. E che si visualizza in una sorta di composizione floreale.

E’ una pioggia di lacrime quella scatenata dai movimenti delle loro braccia, necessaria per poter osare tentativi di volo. Tutto di loro danza: finanche i capelli raccolti.

E’, la loro, una tensione che pigia e che poi si libera nel furore di un pianto danzato dove sempre, a seconda delle circostanze, la più provata dal dolore diviene oggetto di cura da parte delle altre.

Il cuore pulsa, il battito aumenta: dalla console è Vera Di Lecce a manipolare gli animi, che ora si aprono ad un rituale di corteggiamento: una danza col fazzoletto.

Una meraviglia: la solennità naturale dell’inquietudine delle loro mani; la grazia impaziente dei loro piedi nudi; l’aria che vorticosamente si impossessa dei loro abiti e ne fa un paesaggio di cupole.

E poi una di loro crolla: le altre la spogliano liberandola da quello che resta del suo vecchio habitus (modo di essere, di stare). E, nel sorreggerla, danno vita ad un tableau vivant: la deposizione di Cristo dalla croce.

Quindi la vestono di un nuovo habitus: bianco, ora. Leggero.

Qualcosa è avvenuto. Qualcosa è cambiato in lei.

La scena si copre di bianco: il colore che riesce a tenere insieme tutti i colori. Tutte le emozioni.

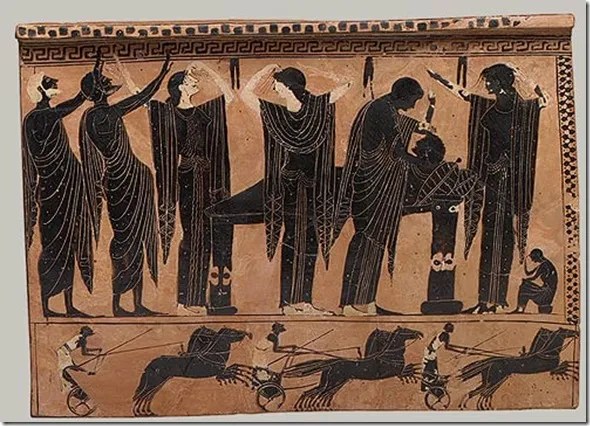

Danzando, si legano tra loro con una lunga treccia di ciocche di capelli. E il loro ballare, ricorda una di quelle scene di danza dipinte su antiche anfore.

Ormai hanno tutte mutato habitus: una trasformazione del dolore è iniziata ; il lutto si sta elaborando.

Insieme.

Anticamente era affidato al vestito – inteso come seconda pelle – la testimonianza dello stato del proprio dolore. E l’uscita dal lutto corrispondeva ad un cambio di colore del vestito nero. Si passava così in maniera graduale al blu, poi al viola , fino ad arrivare al bianco.

Qui in “Stuporosa” lo spettatore può fare esperienza di questo rituale di trasformazione grazie alla splendida sinergia drammaturgica messa in campo tra la coreografia di Francesco Marilungo, i costumi curati da Lessico Familiare e la luce affidata a Gianni Staropoli.

Una luce che non si limita ad essere un contorno o un accessorio, ma un elemento fondante. Che, al pari dello studio coreografico e di quello sui costumi, contribuisce ad un fare e quindi ad un addentrarsi nel processo creativo di conoscenza, a cui si viene introdotti lavorando ad uno spettacolo.

Una luce pensata e pensante che non illumina, ma restituisce ad ogni scena quella luminosità che gli è propria.

Una luce cucita addosso come un panno luminoso, che appoggia su quella condizione originaria di buio, da cui tutto scaturisce.

E dal buio, da cui si originano la luce, il gesto, la parola, prende vita anche la costruzione del costume di scena: “nelle pieghe dei tessuti, nelle arricciature, nelle cuciture, esiste un linguaggio simile a quello delle parole, fatto di punti, tratti, segni, che compongono frasi / abiti” – dichiarano Riccardo Scaburri, Alberto Petillo e Alice Curti, i creativi di Lessico Familiare.

E’ la loro filosofia: raccontare usando gli abiti al posto delle parole; raccontare il contemporaneo attraverso le memorie del passato.

“Una grammatica vestimentaria” che fonde sperimentazione e artigianalità.

Uno spettacolo – questo di Francesco Marilungo – che tira dentro di sé, fin da subito, l’attenzione e la concentrazione dello spettatore. Immergendolo in una dimensione altra: un tempo come sospeso. Sognante.

Una stupefacente testimonianza su come si può trasformare la condizione di forte disagio provocata dal dolore di una perdita, in un furore sacro, generoso, solidale.

Dimostrazione del fatto che – insieme, sostenendoci – il nostro stare al mondo può essere colmo anche di umanità e di poesia.

——————

Recensione di Sonia Remoli