Una commedia di Gianni Clementi

TEATRO MARCONI

dal 23 al 26 Ottobre 2025

dal 13 al 16 Novembre 2025

La notte cade su di noi

La pioggia cade su di noi

La gente non sorride più

Vediamo un mondo vecchio che

Ci sta crollando addosso ormai

(Ma che colpa abbiamo noi, The Rokes 1966)

Si apre così, con un inno al cambiamento, lo spettacolo scritto da Gianni Clementi per la regia di Claudio Boccaccini, andato in scena ieri sera in un Teatro Marconi stracolmo di giovani, in fermento durante tutta la messa in scena dello spettacolo.

Una rappresentazione che dal 2008 viene continuamente proposta sui palchi della Capitale e che trovarla in scena ora, proprio in questo frangente storico, la rende ancora più necessaria.

Sono parole, quelle scelte per aprire lo spettacolo in musica, che sanno parlare di un’urgenza di cambiamento. La canzone dei Rokes, definiti “i Beatles italiani”, è divenuta il simbolo di un periodo di trasformazione sociale e culturale, catturando lo spirito di un’intera generazione. Il testo di Mogol, con il suo ritornello interrogativo, riflette la complessità dei tempi, lasciando un’impronta duratura nella memoria collettiva.

La contestazione individuò proprio nella musica, infatti, un canale particolarmente incisivo per la diffusione dei propri valori. E Boccaccini, in questo suo spettacolo, ne fa un utilizzo appassionato.

Claudio Boccaccini

Il testo di Gianni Clementi porta luce sul diverso senso d’appartenenza che ha animato la contestazione dei valori del ‘68, rispetto a quello che ha caratterizzato la contestazione di trenta anni dopo, quella degli anni 2000. Quella che, qui, è interpretata dai figli di coloro che avevano occupato nel ’68.

Il sipario si apre su una vitalissima scena di coralità, relativa all’occupazione di un liceo romano: il Dante Alighieri. Cifra della regia di Boccaccini è una particolare sensibilità nel rendere le sue messe in scena affollatissime, piene di grazia. Qui di Boccaccini è anche la cura dell’impianto scenico: ricco in fermento, non meno dei pensieri e degli ideali di questi 17 adolescenti. Uno spazio fisico specchio di un luogo della mente.

Siamo alla fine degli anni ’60, un periodo storico di grande fermento trasformativo: in Italia, dopo la ricostruzione successiva alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si vive il periodo del “boom economico”. Le condizioni di vita migliorano decisamente, ma non per tutti: persistono infatti disuguaglianze che alimentano tensioni sociali e politiche.

A livello internazionale lo scenario è condizionato dalla “Guerra fredda” che vede contrapposto il blocco comunista, guidato dall’Unione Sovietica, a quello capitalista, con gli Stati Uniti in testa. Gli effetti di questa divisione globale si sentono anche in Italia, dove il Partito comunista (Pci) diventa il più grande d’Europa e inizia, anche negli Stati Uniti, ad essere visto come una potenziale minaccia.

In questo contesto di fermento trasformativo, matura una stagione di proteste e rivendicazioni, animate soprattutto da giovani, che attraversa quasi tutto il mondo.

E’ il Movimento del ’68: il primo fenomeno di protesta globale che contribuisce a creare un’identità collettiva transnazionale, come accade con il movimento anti-guerra del Vietnam.

Nel crogiolo di questa protesta prendono forma cambiamenti sociali, culturali e politici improntati ad una maggiore democratizzazione del sistema e ad una maggiore libertà di espressione. Incluso un nuovo impulso verso le tematiche femministe.

Ma dove c’è fermento, dove si fa sentire una forte spinta verso la trasformazione, capita di incontrare una forte resistenza da parte di chi invece vuole mantenere lo “status quo”.

Gianni Clementi, autore dalla fine sensibilità “intelligentemente popolare”, partendo dall’humus di questo macrocosmo in fermento, sceglie qui di sagomare il suo guardo sul microcosmo, non meno sintomaticamente effervescente, dell’occupazione studentesca da parte di 17 esuberanti adolescenti di un liceo romano.

Siamo nel dicembre del 1969, più precisamente la narrazione prende avvio il 12 Dicembre del ’69: una data che diverrà indimenticabile, uno spartiacque nella storia della Repubblica.

La prima sensazione che arriva allo spettatore è come – in un caos organizzato quale quello di questa occupazione liceale del ’68 – le diversità individuali risultino sempre evidenziate, per essere poi con naturalezza accolte e ben integrate fra loro. I ragazzi sono tutti molto particolari: ciascuno unico per le proprie fragilità, più che per i propri punti di forza, eppure tutti ospiti di una prima forma di koinè. Tutti immersi in una lingua/cultura comune e unificante che trascende le barriere, per diventare efficace veicolo di comunicazione e di condivisione di valori.

Opportunamente Gianni Clementi sceglie di sottolineare questa prima forma di comunità utilizzando una lingua calda e ospitale come il dialetto romanesco. Una lingua che mette a nudo la verità di ciascun personaggio e il desiderio autoironico di piacere all’altro, con un’adesione semplice e umana. Concetto efficacemente visualizzato anche dai costumi di scena: tutti diversissimi tra loro, eppure tenuti insieme da un guizzo di rosso.

La successiva sensazione che arriva è il dissidio tra la voglia di condividere tutto, per poi restare sorpresi dalla gelosia: dalla paura della perdita e della rivalità. E’ l’ontologico istinto alla sopraffazione, del quale in questa età – in cui si cerca di “scoprire quale sia il proprio odore”, ovvero la propria unicità – si inizia ad essere consapevoli.

Ma del tutto inaspettatamente, proprio nel momento in cui i 17 studenti iniziano a prepararsi per trascorrere la prima notte insieme, accade un fatto che pone termine al loro modo di immaginare se stessi e il mondo: arriva la notizia della strage di Piazza Fontana.

Un atto terroristico progettato per colpire persone a caso e creare paura.

Un attentato terroristico compiuto il 12 dicembre 1969 nel centro di Milano, all’interno della sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana. Causò 17 morti e 88 feriti. Fu definito “il momento più incandescente della strategia della tensione” e diede avvio al periodo stragista, che vide realizzarsi numerosi attentati come la Strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 (8 morti), la Strage del treno Italicus del 4 agosto 1974 (12 morti) e la più sanguinosa Strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti).

In quel 12 dicembre oltre che a Milano, altre bombe furono fatte esplodere o posizionate in altre città italiane, come Roma, ma senza causare lo stesso numero di vittime che a Milano. Un attacco coordinato, iniziato con altri attentati precedenti, seppur meno clamorosi e dolorosi, effetto di un disegno più grande: la strategia della tensione. Utile per manomettere il clima di fermento trasformativo di una stagione che dal 1960 al 1968 aveva portato a importanti riforme.

Dopo un appassionato ricordo della strage di Piazza Fontana, lo spettacolo traghetta l’attenzione dello spettatore trenta anni più avanti, ovvero agli inizi degli anni 2000. Immaginando che nuovi studenti inizino la loro occupazione proprio laddove quella dei giovani del ’68 si era interrotta. Sono i loro figli.

Lo scenario in cui si affaccia l’anno 2000 è caratterizzato dalla fine della Guerra Fredda e dal relativo emergere di un nuovo ordine mondiale, con gli Stati Uniti come unica superpotenza. Nonché dalla crisi economica e finanziaria globale, causata da una deregolamentazione dei mercati finanziari e dalla speculazione. Tutto ciò provoca un aumento delle disuguaglianze sociali e della crescita di movimenti di protesta. Si tratta di movimenti no-global: manifestazioni contro la globalizzazione economica e le politiche neoliberiste, poi culminate nei fatti del G8 di Genova del 2001, con scontri violenti tra dimostranti e forze dell’ordine.

Più in generale, gli anni 2000 – attesi nel timore del “millennium bug” – si caratterizzano per la frenesia in cui si susseguono innovazioni, così come attentati e crisi economiche.

Fanno il loro ingresso da protagonisti sul mercato – ma soprattutto nelle nostre vite – telefoni cellulari, fotocamere e videocamere digitali, viene lanciato il social network facebook, si diffonde il commercio elettronico, dilaga il fenomeno della pirateria on-line e l’iPhone apre la strada alla produzione e alla diffusione di massa degli smartphone nel decennio successivo.

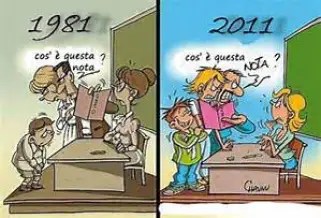

E come in uno specchio, ciò che accade nel macrocosmo esterno si riflette nel microcosmo dell’occupazione del liceo romano, visto trenta anni dopo. Anche qui ora ad essere protagonisti sono i cellulari, estensioni delle fragili individualità giovanili. A dire il vero i giovani “non ne hanno colpa”: sono i genitori a fare del cellulare un oggetto di morboso controllo della vita dei figli. Invadendola con la loro insoddisfazione, che credono di colmare pretendendo dai figli quello che non hanno potuto realizzare loro stessi.

In scena non possiamo non notare una nuova generazione senza guizzi creativi, omologata anche nel modo di vestire: più spaventata e fragile di quella di trenta anni prima perché eccessivamente protetta. E travolta dai nuovi modelli di stile di vita proposti dalla TV .

Quasi totalmente perso l’interesse per la politica. E’ una generazione fluida, che ha smarrito la capacità di desiderare e che finisce per “sdraiarsi” nella vaga attesa di un futuro opaco.

Dove alla passione per le divise, simbolo di impegno diretto sul reale, si tendono a preferire i pigiami.

Dove le diversità fanno molta fatica ad essere accolte: ora occorre essere tutti uguali, obbedienti a un certo trend, somministrato dai social, per poter essere accettati.

Non si nota più la caleidoscopica varietà di forme e di colori osservando il loro abbigliamento: vestono tutti gli stessi capi, proposti da un subdolo richiamo capitalista che li vuole massa indistinta: uguali, per potersi sentire al sicuro. Uguali, per non essere pericolosi.

Anche la passione per l’universo femminile perde smalto. E lo stesso mito di Che Guevara, fuoco che bruciava gli animi dei loro genitori, ora viene reso blando e innocuo, condendolo con sonorità che ne pervertono il potente significato simbolico.

Sono giovani più inclini alla sopraffazione e quindi all’uso delle mani, perché è andato perso anche il potere creativo della parola. Ora la tendenza su cui spalmarsi, senza alcuna velleità critica, è quella di interpretare la realtà, non nella pluralità dei suoi significati, ma in base a piatte statistiche elaborate da algoritmi.

Se nell’occupazione di trenta anni prima ci si interrogava e ci si confrontava sui dubbi e sulle diverse (ma comuni) fragilità, ora la cosa più creativa che emerge sono i dubbi di pochi sul senso di fare un’occupazione teleguidata dai genitori.

Ma in un ennesimo momento di sterile stordimento dance, prende forma pirandellianamente fantasmatica – complice un accattivante disegno drammaturgico delle luci – quel desiderio che non riesce a concretizzarsi. Le cui origini possono rintracciarsi in sintomi comportamentali della generazione precedente, la cui insoddisfazione ora passa attraverso il riversamento dei propri desideri in quelli dei figli. A partire dalla scelta dei loro nomi, che già contengono l’imprinting del desiderio dei genitori.

“Ma ora basta!” – riescono a dire i figli ai genitori.

E le belle notti, quelle che non sono ancora arrivate, ma che possono ancora venire, saranno solo loro.

I giovanissimi interpreti in scena – Angelica Accarino, Corinna Angeloro, Mattia Aquilani, Niccolò Bambi, Iulia Bonagura, Tommaso Bocconi, Margherita Cellini, Chiara Colonna, Alessia De Simone, Luca Materazzo, Ignazio Martorano, Leonardo Pandolfi, Camilia Pujia, Aramis Reibenspiess, Manuel Rosati, Luca Salzarulo, Chiara Silano – brillano per ritmo, sapiente spontaneità e calibrato uso del corpo e del gesto.

La regia di Boccaccini lavora accuratamente nel mandare in scena uno spettacolo dove la continua rottura dei piani – fisici e simbolici – sa tenersi legata alla testimonianza di come un autentico concetto di libertà si regga sul rispetto della coralità.

E se quindi la strage di Piazza Fontana ci ricorda cosa può accadere quando si decide di mettere in atto una strategia di manipolazione della paura, ci ricorda altresì che contro questo tipo di violenza esiste un antidoto: la memoria collettiva, base per la costruzione di un futuro plurale e consapevole.

“Non dimenticarmi”: installazione urbana dell’artista Ferruccio Ascari per ricordare le 137 vittime delle otto stragi che hanno segnato la storia italiana durante il periodo della “strategia della tensione“.

Un monito per tutte le generazioni di cui l’Arte – e quindi il Teatro – si fa potentissimo mezzo di comunicazione.

Per aiutare a capire cosa sia la partecipazione: il contrario dell’indifferenza.

Recensione di Sonia Remoli